-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/zh/amorepacific-%e5%90%8c%e6%a0%b9%e4%b8%8d%e5%90%8c%e8%8a%b1-%e7%be%8e%e5%9b%bd%e4%b8%8e%e6%ac%a7%e6%b4%b2%e7%9a%84%e7%be%8e%e4%b8%bd%e8%84%89%e7%bb%9c

同根不同花:美国与欧洲的美丽脉络

专栏作家

Juyoung Reu LANEIGE BD Team

Editor's note

源自某一广告镜头的好奇心

平时看全球广告里的视觉材料时忽然生出了一个疑问:明明是同一品牌,在美国制作的和在欧洲制作的化妆品内容却散发着不一样的味道,前者直接、时尚,更加以顾客为中心,后者则蕴含着深度叙事与艺术品位。二者之间的差异不仅仅在于演绎方式、模特表情或者色调等表面因素,还在于看待“美丽”的视角本身。

我们如何理解“美丽”,又在用怎样的语言形容着“美丽”?我们以“美丽”为名看到的是相同的事物吗?实际上,“美丽”看似是一个普遍性概念,但随着地域、文化、历史的不同,有多种不一样的解读。所以笔者想在这样的好奇心基础上,探究美国与欧洲两个文化圈构筑起来的美学价值与视觉语言的差异,并思考品牌的“审美感受度”。

透过“品牌”这个棱镜看到的美丽事物不单反映着个体的取向或者时代的流行内容,还折射着对象社会共享的哲学与感受。每一个广告镜头都是一种文化文本,其中更是隐藏着无数脉络与密码。

因此笔者想一探美国与欧洲这两个互不相同的文化圈在如何创造各自的“美丽”,透过表面的风格或潮流差异,深入探索其背后的哲学、文化还有时代精神,探究“同根不同花”的脉络都有何特别之处。或许这样的好奇心能够超出比较两个文化圈的初衷,成为细化和丰富我们世界观的一个窗口。

1 欧洲,构筑在古典与时间之上的美丽

欧洲的化妆美学不单单是修饰外貌的手段,更是经数世纪哲学、艺术与文学精雕细琢的古典价值凝集体。赋予人们视觉快感的美丽,被理解成是同时盛载协调、平衡以及叙事内涵的结构性美感。从文艺复兴时期绘画作品平衡得恰到好处的构图,到巴洛克风追求的极致对称、启蒙时代以理性为中心发散出来的美学,欧洲将每个时期积累的美学经验承袭至今。

来源: L'Oréal Paris官方网站 – “Because you’re worth it”活动

欧莱雅将“自我尊重”这一哲学推到了前方。“Because you’re worth it”,口号本身即是一句时代宣言,它不只是品牌想要传递的信息,更是处在20世纪70年代女性解放运动的美学延长线上宣告女性消费者存在价值的象征。

CHANEL首席彩妆师Thomas de Praetcéré曾强调品牌战略是“忠于固有美学语言的同时,勇敢地用现代方式进行表达”。这一战略力求反映时代精神并守护本质,拒绝一味地重复传统美学。

哲学家伊曼努尔·康德(Immanuel Kant)认为真正的美源自“无利益关系且无目的的满足”,即在没有任何实用性目的或欲望介入的状态下感知到的纯粹之美才具有普遍性。而这样的哲学思想被欧洲品牌植入到了产品的设计、广告、包装甚至香水瓶的形态上。

来源: Dior J’adore广告图

在欧洲,一个Dior香水瓶、一支CHANEL唇膏都是艺术品一样的存在。欧洲的广告就像一部简短的电影,每一次场面调度和叙事都被赋予了细腻的涵义。相应地,消费者的身份也从商品购买者转变成了欣赏和解析艺术世界的观众。

欧洲美学最大的特点在于重视“时间”与“脉络”。人们追求可持续价值胜过流行,重视深入共鸣多于瞬间刺激。一个广告镜头、包装质感,哪怕是品牌字体中的一段曲线,都在脉络中发挥着自身的价值。美的概念被认为应是持久存在而非快速消耗、失效的,这也是欧洲的“哲学坚持”。

因此欧洲美学的中心总有深度、脉络、艺术性与哲学共存。这种存在机制作为一种标准,历经岁月洗礼也不会动摇,更不会在一次次的流行冲击下随波逐流。

2 美国,感觉与实用美学催开的创意性

美国所走的轨迹与欧洲截然不同。处于中心的,是基于实用主义哲学与大众文化的创意性。相比于古典美感,美国一直围绕感觉、经验和效用定义美丽。安迪·沃霍尔(Andy Warhol)发起的波普艺术运动即象征着这样的转折点。他的玛丽莲·梦露、坎贝尔汤罐系列将日常生活提升到了艺术维度,推倒了高级艺术与大众艺术之间的壁垒。

这种精神深深地影响着今天的美国化妆品品牌。Glossier、Rhode、Summer Fridays品牌明确地站在这样的文化遗产之上,承袭着“服务于所有人的美”这一哲学。

来源: Glossier网站

Glossier的产品设计建立在消费者的日常经验和喜好基础上。广告接近自拍感觉,产品说明也是采用用户而非专家的语言叙述,还有润唇膏、洗面奶,无不包含着展示“怎样的人在怎样的瞬间以怎样的心情使用”的图片。品牌战略从“以顾客为中心”多走出了一步,将消费者纳入了品牌创作者、文化生产者之列。

来源: 海莉·比伯的社交账号(Rhode产品在自拍照片中出镜)

Rhode即是化妆品品牌,也是创立者海莉·比伯(Hailey Bieber)的生活风格计划。她在社交平台上分享的皮肤保养方式、早餐、衣着打扮,还有香气都和品牌挂钩,一切内容作为一种“品牌经验”被传递给消费者。在这个过程中,产品不只是“售品”,还是个体认同感的一部分,而消费者通过这样的经验塑造“自我”。

来源: Summer Fridays广告镜头

Summer Fridays,单是从名字上看就充满了日常的闲适与感觉。这个品牌以其Ins风外观、直观使用性、柔和质地主张“轻松的美丽”。任谁都可以轻松使用,无需费心思打扮也能自然地拥有“看起来很好”的状态,这就是美国追求的美的方向性。

美国的化妆哲学与约翰·杜威(John Dewey)的美学思想不谋而合。杜威认为“艺术来源于生活本身,而不是分离于生活而存在。”美的经验不仅发生在博物馆或者画廊,也发生在清晨咖啡散发出来的香气、透窗而入的阳光带来的感动中,还有化妆时面对自己的一瞬间。美国的化妆品品牌积极地将这些感受瞬间转化为商品价值,于品牌而言,美丽是“体验”而不是“拥有”的事物,这些事物让生活变得更加丰富。

美国美学的最大特点之一便是“直观性”,这体现在无需复杂的说明即可瞬间意会的设计、任何人都能轻松上手的用户经验,还有适配任意场景的感性包装。美丽在生活中快速生效,在这个过程中简单明了的“感觉”比复杂的说明发挥着更大的作用。

这与美国社会追求的包容性也有关联。美丽不是少数特权阶层的专属物,任何人都应有权拥有。相比于强行推广某种特定的标准,化妆品品牌更倾向于启用肤色、年龄、取向各有不同的人作为模特并以此实践“包容性”。这样他们就可以说“无论你是谁,你已经拥有了美丽”。

简而言之,美国在实用性、感觉、大众性和创意性这样的独特组合之上完成了“生活中的美丽”。他们所追求的美丽不是欣赏的对象,而是生活的伴随品,而且这样的生活须是尽可能轻松、快乐且能够引发共鸣的。

3 欧洲与美国的视觉语言与叙事对比

文化产出“视觉语言”。即便是相同的唇膏与粉底,不同文化圈包装和展示它们的方式也各不相同。把欧洲和美国的化妆品内容放在一起,就如同比较诗与新闻,或者经典与流行一样,色调、节奏、情感深度均有显而易见的差异。

欧洲的视觉语言像绘画或建筑一样,极富造型性与象征性,从品牌标志到包装设计、广告构图,都有其象征含义,都在通过隐喻和象征手法传递信息。Dior的视频广告像电影一样讲究场面调度,CHANEL视频通过节制性色彩与小物件暗示它们象征的故事。

来源: Rhode & Glossier产品静态镜头

相反地,美国的视觉语言直接且感性。Rhode的包装通过留白和灯光强调产品本身,而Glossier仅用粉色一个元素突显品牌。简单、直观的设计能够缩短距离感,提升品牌的亲和力。

叙事结构也存在显著差异。欧洲基于品牌创始人的一生、哲学、艺术灵感等“过往资源”采用年代记式叙事方式。品牌不仅仅是商品群的组合,还是一个世界观,消费者则是被邀请至这个世界的客人。叙事方式由隐喻、诗、图片碎片构成,以“婉言”为美德。

相比之下美国更注重“当下、这里”的感觉。品牌会避开讲述既定故事的模式,留出一部分空白供使用者自行填充为自己专属的故事。评论、教程、挑战视频、社交平台话题标签构成了它的叙事方式。

欧洲与美国就是这样在视觉语言和叙事上发展出了相反的哲学:欧洲懂无声胜有声之法,美国知独乐变众乐之道;欧洲是雅静的绘画作品,美国是动感Vlog;前者留悠长余韵,后者直击共鸣点。

4 互不相同的美学碰撞

随着文化之间相互交叉,品牌美学不再局限于某个特定地区。全球化时代下,品牌开始构建丰富的美学体系,寻求可令用户经验、艺术感染力、实用性和哲学形成平衡的复合性美学语言。今天的两种文化并没有止步于相互模仿和吸收的阶段,而是相互交叉,创造着新的感受度。

欧洲品牌不再固步自封于古典美,转而在不破坏固有美学的基础上吸收最适合数字时代的感觉,产出各种古典美与现代互动和谐共存的瞬间。

与此相反,美国品牌开始慢慢关注美的“深度”,超越产品的功能性,强调匠人精神、可持续性、固有性、质感美学等“需要时间支撑的感受元素”。Glossier正在进一步简化产品设计,Rhode在为整体包装和活动赋予艺术性留白。

同样地,全球消费者也不再执着于一种美学。某个消费者可能在清晨使用Glossier,晚上喷CHANEL香水,浏览过Dior的广告视频后按照Rhode的教程给自己画一个美美的妆容。消费者的取向跳出了特定大陆或文化圈的局限,呈现出复合性特点。

Epilogue

同根不同脉,新的感受度

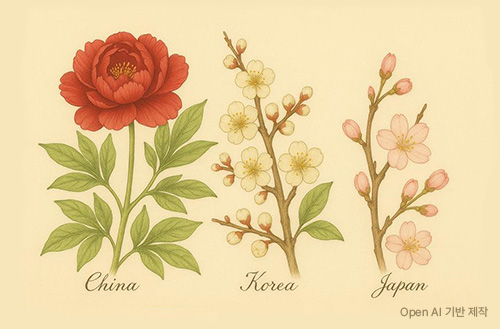

美国与欧洲的化妆品美学虽萌生于相同的文化之根,但在不同的历史、社会背景和哲学传统的滋养下生长出了不一样的脉络。欧洲通过时间的累积和艺术性诠释、哲学省察创造了节制性美,美国则通过日常感受和实用性发展出了大众化、直观性的美。

但不知从何时起,二者开始交汇。消费者不再用单一的标准判断美,品牌也不再用一种美学限制自身的定位。美学持续进化,我们则在其中的某个位置收获着“新的感受度”。品牌在这样的变化中用更加灵活的语言与消费者沟通,提出跨越时代与文化界限的美丽主张。

今天我们正以各自的视角创造着美学,分别并且共同地孕育着同根生出的不同花朵。比较文化与感觉上差异的过程,说到底,也是在寻找我们各自眼中“固有之美”的过程。

美不是单一的东西。即便是同根而生的花朵,有的随风摇曳,有的沐光绚烂。当我们理解脉络的差异时,便能够体验到更加广阔、更加深邃的世界。而后我们会在旅程的尽头明白,美即是对人的理解与共鸣,是从不停的对话中升起的感觉而非某个结论。

* 本专栏包含的图片仅出于引用目的,供读者理解文章内容。

* 参考文献

1. Immanuel Kant. Critique of Judgment (1790).

可通过美源自“无利益关系且无目的的满足”的美学概念解析欧洲化妆品品牌的节制性古典美。

2. John Dewey. Art as Experience (1934).

包含艺术源于日常经验的美学理论,对美国化妆品品牌以实用性与感觉为中心的美学产生了影响。

3. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Kant’s Aesthetics and Teleology. Dewey’s Aesthetics.

提供了理解欧洲与美国哲学性美学差异的主要理论说明。

https://plato.stanford.edu

4. Andy Warhol. Pop Art Movement.

通过推倒日常与艺术之间的壁垒,促进了基于大众文化的美国美学形成。

相关案例:Trend Hunter. Andy Warhol Makeup Collection.

https://www.trendhunter.com/trends/andy-warhol-makeup-collection

-

喜欢

0 -

推荐

0 -

赞赏

0 -

支持

0 -

想看后续

0