-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/zh/amorepacific-%e5%85%89%e4%b8%8e%e7%ba%b9%e7%90%86-%e4%ba%9a%e6%b4%b2%e7%bb%bd%e6%94%be%e7%9a%84%e7%ac%ac%e4%b8%89%e7%a7%8d%e7%be%8e

光与纹理:亚洲绽放的第三种美

专栏作家

Juyoung Reu LANEIGE BD Team

Editor's note

当代国际美容市场上,代表东西方的美都呈现各具特色的不同感性。幽淡的影子中引人绽放的东方美感与强烈的光芒般清晰华丽的西方美感交相辉映。其中,包括韩国在内的东方美容哲学极其重视“纹理”,即事物和皮肤纹理中所蕴含的情感与深度。这种审美眼光的重点不在明媚的阳光下清晰呈现的风景,而是欣赏霞光中柔和的山脊纹理。

本文将跟随“光”和“纹理”的隐喻,细腻探究以韩国为中心的东方之美所蕴含的情感。从东方美学的哲学根源到依靠自然的表现方法,在考察韩国等亚洲美妆品牌的视觉编码和案例,分享探寻发展出不同于西方的“第三种美”的机会。由此了解东方美学是如何被定位为具有感性与哲学深度的全新审美范式。

1 东方美学的根源与情感:自然、和谐及深度

东方审美植根于悠久的哲学传统之中,以自然与和谐为核心。儒家思想自古强调人的品德与和谐,在艺术与生活中讲究节制与平衡的美德。另外,道家思想重视“无为自然”,即不加人为修饰的自然之美,相比人工更注重遵循自然真理的美学。佛教则更进一步,通过“无常”和“空”的概念,领悟到了虚无中的美。因为所有的形态和瞬间都只在一瞬,所以当下的情绪和模样都很珍贵,在万物皆无的空间中反而蕴含着意义。美学概念“幽玄”形成于日本禅佛教影响范围,意为“不直接暴露却留下深刻余韵的朦胧之美”,而“简素”则是指“以最小表现最大的美的优雅单纯性”,整个东方美学都流淌着从不显现、空中寻找美的深刻洞见。

蕴含东方美学的茶室 / 来源:Pinterest

日本哲学家冈仓觉三的著作《茶之书》介绍了将东方的美感与西方进行比较时经常会提及的轶事。他通过茶文化蕴含的美学向西方介绍东方之美,形容东方的茶道就源于对不完美的追求。只有以比散发着完美“光芒”的美稍差一些,心里有填补空隙的余地时,才能体现真正的美。冈仓强调,一件茶杯,在西方人看来可能显得寒酸,东方人却能从中看到空白和朴素的美。他说:“我们不在事物本身寻找美,而是在事物产生的影子和夹在其间的空白间隙里寻找美。”这体现了东方情感对暗示、隐喻和余韵的重视。比起用耀眼的光照亮一切,如遮去一半的月光般隐隐流露出来时,反而会诞生出能够撼动人们想象和情感的美。

禅美学中也是将“空之美”视为核心。看似空虚的空间和留白也是艺术的一部分。与一直追求对称和精准的西方审美标准完全不同,禅美学认为过于圆滑和完整反而没有生命力,有些脱节和别扭的粗犷中才透着真正的自然美。韩国的传统审美意识也一样,比起擦得光滑圆润的玉,韩国传统审美更能从自然裂开的树木年轮中感受到温暖;相比崭新的物品,也更能从物品历经多年摩挲使用后留下的岁月痕迹中寻找美丽。

这种东方情感也体现在情绪的美学中,从韩国的“恨”或“情”等概念中也可窥见一斑。例如在韩国文化中,相比起喜悦和华丽,美往往是从充满遗憾的悲伤和平静的情绪中体现。略显凄凉又余韵悠长的板索里的一首曲子,秋天的枫叶和一杯菊花茶,从中感受到的美都与西方明朗、鲜明的美有着不同的纹理和质感。东方美学就是如此关注不显现在眼前的秘密和从留白中感受到的韵味。

2 光与影,光滑与纹理的美学

东西方画作比较(左)申师仁堂的葡萄图 / 来源:中央日报(墨葡萄图) (右)克劳德·莫奈的苹果和葡萄静物画 / 来源:rtprinta(克劳德·莫奈,苹果与葡萄)

在谈论东方和西方的美感差异时,经常会用光与影的对比来形容这种差异。在漫长的岁月里,西方在美术和美容方面对“光”的考量尤为突出。文艺复兴时期的绘画作品会用明暗法立体地刻画人物,现代美容趋势也注重通过修容和高光来清晰地照亮面部的线条等强烈的照明和对比来强调美。日本近代文学最具代表性的作家谷崎润一郎曾如此形容:“西方不断追求进步的光明,而东方之美在于阴影和微妙。”实际上,传统日本房屋室内的漆器皿泛出的隐隐光泽和金箔的光泽,呈现出的韵味与在日光灯下看到的完全不同。韩国的韩屋也是只有照向地板的阳光与房间内的黑暗相融合所呈现出木纹时,空间才会变得美丽。光与影的对比,即在光明和黑暗的交融中,东方之美方会体现出自身的纹理。

如果说西方美学一直追求“闪耀的美”,那东方美学则始终重视“渗透的美”。相比耀眼闪烁的钻石,东方美学更青睐蕴含着光芒的翡翠和玉。在韩国长期受到偏爱的陶瓷光采(润光)皮肤也是如此。比起让皮肤充满光泽,更理想的是呈现由内而外透出的水润光泽。这与西方古铜色皮肤美学不同,是追求明亮隐隐的光。韩国表现的辉光(Glow)不是闪亮的光泽,而是健康的水分感所散发出的光泽。

此外,“纹理”也是东方美学中不可或缺的概念。纹理就像树的年轮或石头的花纹一样,是指事物固有的组织和花纹,韩语中还用作皮肤纹理、衣料的纹理等,有“质地”的意思。在传统工艺中,东方的工匠们重视材料的纹理。反复涂漆的木碗要映出木纹,染丝绸布时要露出纤维的自然纹理。这些都可以看作是尊重天然花纹和质地的审美意识。不过工业化以来,这种表现受西方美学的影响,一直朝着表面光滑磨光的方向发展。随着光滑无瑕被认为是高级的,在皮肤美容上也表现出一种强烈的倾向——将没有雀斑或皱纹,像陶瓷一样光滑的皮肤作为美人必备的条件。

我认为,我们越是执着于光滑,就越会错过能够从皮肤的皱纹、疤痕、阴影等粗糙而有意义的生活要素中感受到的生活深度。抹去一切粗糙和痕迹的完美光滑,似乎反而消除了生命的痕迹,使美变得单调,失去了自然的灵性。

归根结底,从光与影、光滑与纹理这两组对比来看,西方美学追求油画般明亮鲜明的直观美,东方美学则追求淡淡的阴影和自然的纹理,让观者心底像水墨画一样慢慢渗浸的美。当然,在现代的全球美容趋势中,东西方的要素已经融合了很多,不过基础上的感性差异仍然存在。东方之美中存在对未表现出来的东西的想象,和对有瑕疵的东西的宽容。这种审美意识为当今全球带来新鲜感,正作为第三种审美哲学受到关注。

3 东西方美感的纹理差异:直线与曲线,光明与余韵

将碎裂本身作为美丽的一部分来接受和强调的日本传统陶瓷修复技法 – 金缮技艺(金継ぎ)/ 来源:Pinterest

欧美一直追求清晰的轮廓和对比,以及即时的感觉满足。它们的美植根于古典雕塑的比例和肉体的清晰,表达方式直白而明晰。相反,亚洲在将美蕴含在曲线和流向、留白和暗示中。就像韩国传统服饰韩服一样,围绕身体的飘逸轮廓和曲线的协调是中心。比起暴露,东方人更注重在掩藏和含蓄中寻找优雅,这本身就是一种纹理美学。

如果说西方把“年轻”和“新鲜”放在美的中心,那么东方则珍视“岁月”和“内心的凝练”。日本的“侘寂”(わびさび)1)精神就像出现裂痕的陶瓷的金缮技艺(金継ぎ)一样,在不完整的情况下也呈现出了新的美。这与植物经过季节在树枝上留下痕迹一样,完全接受岁月创造的纹理的态度有关。

1) 侘寂:日本传统美学及哲学概念,是指从不完整、空虚和朴素中发现美的精神。

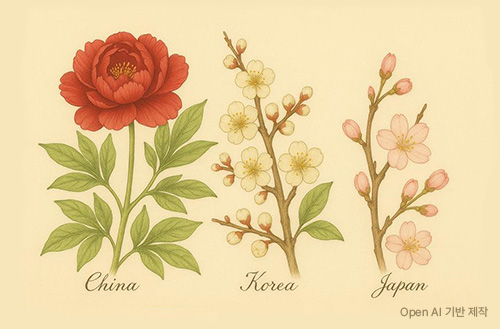

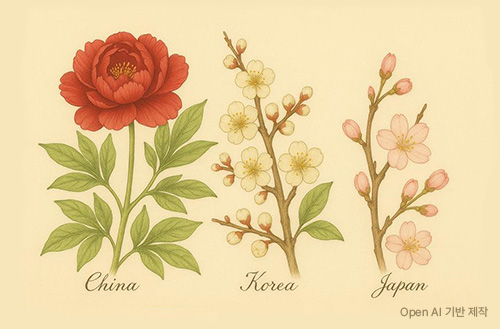

4 东方三大代表国家的纹理:中国·韩国·日本的美感

牡丹、白梅花、樱花 / 来源:Chat GPT生成图

中国、韩国、日本构成了东方美学的核心,三国既有相似的哲学根源,又有各自鲜明的美感。这种差异就像同一片森林里生长的不同叶子,用不同的光和纹理诠释着各自美的世界。

中国的美强烈而外向。皇家传统与华丽的色彩美学,讲究强烈的存在感和权威,强调“看得见的力量”。红色、金箔、厚重的笔墨等视觉语言,凸显外在的庄严。如果用花来形容,中国的美就犹如盛开的牡丹,庄重华丽,具有掌控中心的力量。

韩国的美基于和谐与余韵。怀抱情绪的纹理、留白中的情感和发自内心的光泽,蕴含着“节制的丰饶”。尊重肌肤纹理般细腻的纹理,视时间的痕迹和情感的流动为美。韩国的美像在严冬里也含香的梅花,节制却有深度,蕴含着内在的光芒。

日本的美是刹那与不完美的美学。侘寂和幽玄、物哀(物の哀れ)2)等概念重视消失、阴影和余韵,在空旷的空间里唤起情绪。感觉优先于形态,暗示优先于结果。日本的美就像盛开又散开的樱花一样,不在于存在的瞬间,更会在最后留下余韵。

像这样,中国、韩国、日本各自以不同的方式表现“光与纹理”。中国通过强烈的太阳和强硬的形象,韩国通过清澈的水光和柔软的质感,日本通过影子和一刹那的触感创造美。这个纹理的差异就是哲学和情感的节奏差异,塑造了亚洲美学的深度。

这种亚洲美学的潮流也正通过各国的代表性美妆品牌更加具体地体现出来。

2) 物哀:意思是美丽即将走向消亡,是像樱花一样从无边无际的美丽中感受到的安静的悲伤。

来源:花西子Instagram官方账号

中国标志性奢侈美妆品牌之一的花西子将中国传统艺术和诗意通过现代美妆的方式表现了出来,产品设计灵感源自从古代妆容文化,是运用淡雅精致色感的花、绣、汉诗的视觉语言。

来源:雪花秀Instagram官方账号

韩国的雪花秀基于长时间发酵的人参和韩方草本哲学,提出了连接内在均衡与外在光采的美容之路。在“皮肤是承载时间痕迹的器皿”这一哲学下,将拥抱岁月的皮肤纹理表现为最高贵的美丽之一。

来源:资生堂官方网站和Instagram官方账号

日本品牌资生堂(Shiseido)灵活融合了东西方美学。在自然趋势与科学探索的交汇点,尊重皮肤的节奏,通过感官包装、香气、质地追求五感之美。细致的细节和完整性反映了日本特有的细腻美感。

可以说,这三个品牌不仅用产品,还用各自的语言诠释了“纹理”的感觉,代表了亚洲美的感性。

5 第三种感性:并非东西方,而是美学的融合

现代的美容文化已经超越了东西方的单纯对比,正在朝着“第三种感性”扩张。其中心不仅仅是单纯的K-Beauty、J-Beauty、C-Beauty这样以国家为单位的认同感,而是重视生活的速度和节奏、自然和情感的连接方式的哲学。亚洲的美容程序已经超越了单纯的护肤阶段,以“仪式(ritual)”的方式呈现。呵护皮肤就是呵护心灵,美丽超越外在,与内在的呼吸相连。

如今的美容已经从单纯的“展示的美”转变为“生活方式”。美丽不像一朵璀璨的花朵,更像拥有多种纹理的森林生态系统。

Epilogue

结语:绽放的森林之美

亚洲之美不是一朵花。它靠近一片由不同纹理的植物共同组成的森林。有的叶子大,有的香气浓郁,有的只是静静地随风摇曳。但它们都聚集在一起,形成一个生态系统。光对每个纹理都有不同的触碰,纹理以各自的方式反射它的光。这才是亚洲美学真正的深度。

光和纹理是相辅相成的存在。在这两者的和谐中绽放的感性森林将成为亚洲向世界传达的美丽的未来,现在我们应该更加精心栽培这片森林。

要避免美的标准简单化,不让纹理被抹去,要让光线与空气接触,更好地传播。

本质是相通的,但美丽并不单一。就像在多种纹理共存的这片树林中,“光”与“纹理”相辅相成一样,真正的美也应该怀着爱存在。

回味这个精神,让我们以这句古老的拉丁文句子结束本期专栏吧。

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

在必需的事物上统一,在疑问中自由,在所有事物中慈爱。

* 参考文献

1. 冈仓觉三,《茶之书》 – 介绍东方美学于西方世界的代表性随笔。‘生动诠释了“不完美之中绽放的美”。

2. 谷崎润一郎,《阴翳礼赞》 – 强调日本审美中对黑暗胜于光明、素雅胜于华丽的偏好。

3. Park Soyeon,《K-Beauty的感性密码与东方美意识》,发表于《美学艺术文化研究》,2020年。

4. Kim Jihyeon,《韩中日美学比较》,发表于《亚洲文化研究》,2018年。

5. Jin Hyosoon,《关于韩国传统美学中“纹理”概念的探讨》,发表于《韩国美学艺术学会志》,2016年。

-

喜欢

1 -

推荐

0 -

赞赏

0 -

支持

0 -

想看后续

0