-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/zh/amorepacific-%e4%bb%8e%e5%86%99%e4%bd%9c%e4%b8%ad%e5%8f%91%e7%8e%b0%e7%9c%9f%e6%88%91%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%ba%9b%e6%80%9d%e8%80%83

“从写作中发现真我”带来的一些思考

关于如何坚持和守护真我的思考#2

专栏作家

YONGJOO NA Innovation Management Office

#INTRO

大家好,我是来自R&I革新经营中心的Yongjoo Na。我平时会关注一些和“自我”相关的经验,然后把围绕那些经验发散出来的想法整理下来写成文章,所以自然而然地有很多时间思考“真我”的概念。借这次机会,我想走出个体思考范畴,以一名R&I研究人员的视线,一个普通同事的身份与大家分享故事。希望我的文章能够抛砖引玉,激发大家再一次思考“真我”与坚守真我的方法。

说到底,提问是一种“关注”。它的出发点,在于我有多关注自己。

想要问自己什么,首先要对自己产生好奇。

摘自fol:in对营销人Soong的访谈

1 记录自身故事的作用

我有写作的习惯,写作频率也算高,以“作家”(平台对写作者的一致称呼,我理解但始终自觉有愧)身份在一个名为“Brunch Story”的线上平台活动。在过去的十多年里,我总共发表了500多篇文章,平均下来每年50篇、每周1篇的速度(如果算上没有完结的草稿则更多!)我一直觉得自己的耐力一般,但这么看来也不一定,这里给自己的勤奋和坚持赞一个。

来源: Brunch – 写了再说,也算是一种Brunch精神吧(?)

也许您可能好奇我写作的动机,或者说不理解我为什么像标题说的那样,“认为写作是守护自我的好方法”。通常人们出于个人需要和目的写作,而我通过写作守护自己的原因,直截了当地来说就是——

“写作=自我对话”。

我们至死都要和自己同行。和一个人爱到天荒地老,终究也有分离的那一天,说到底,能够陪我们到生命最后一刻的只有自己。可对于这样一种存在,我们了解多少?又爱他多少分呢?

我想说的是,不要一心奔着他人的标准和喜好努力,也要给自己的意愿和欲望留出些位置。毕竟我们过的都是“自己的人生”,关注自我启发也是为了过得更好一点。

摘自《让世界需要我》,Ina Choi著

想要和自己对话,需要有合适的问题,合适的问题则来自好奇心。您可能觉得和他人对话已经够累了,为什么还要难为自己,和自己对话?但我们没有其他出口,毕竟像作家Ina Choi所言,我们至死都要和“自我”同行。

大家每天内观的次数有多少呢?很多时间都是宝贵的、有意义的,哪怕那是劳累一天后边喝啤酒解渴边刷视频的时间,或者听音乐放松自己、下班后用好吃的食物满足自己的身心、毫无想法地沉浸在短视频的时间。我完全不觉得这些行为有什么不好的地方,作为一个热衷于宅在家里的人,我也喜欢闲暇时懒懒地瘫在沙发上,什么也不做。

不仅如此,我还喜欢倾听自己内心的声音,然后重视它们,用具体的语言把它们表达出来。这个过程会连带勾起一些让我不知所措或者生气的事情,把我拽入不好的记忆和不太愉快的的情绪中,但是当我试着探究其中的原因并用文字记录想法时,一些可能性悄然降临,让我意识到自己可能过分感情用事了,或者更加深刻地理解自己在和同事、好友聊天时无意中萌生了某种启发当时却未能意识到,像这样我得到了重新梳理思绪的机会。

记录情感尤其有用。发泄出来的一堆文字能够在不知不觉间分开事实与情感,引导我更加客观地思考自己高兴的、悲伤的或者生气的点在哪里。情感就像海浪一样,无风的时候平静沉默,起风的时候翻腾得完全不受控制。写作可以让我们置身于第三方立场重新审视当事人与事件本身,提醒我们哪些是没有必要耗费宝贵精力与情感的部分。那之后作者就可以对自己说“哦,不是什么大事,早知道就不上火了”,然后掸掸浮沉,站起来。

写下来就好了,不会戏剧性地痊愈,但会比写之前好很多。一部分烦乱会重归平静,瘀滞的水面会涌动,甚至可以冲浪呢。活火山喷出的火焰开始熄灭,待到它变得像烛火那样小,我一吹气,它也就灭了。

摘自《忍不住想写下去》,Yunju Lee著

来源: ChatGPT

那第一次写作的素材从哪儿来呢?我主要从公司的同事身上寻找,这让我初期的文章充满了对上司的各种吐槽(这是可以说的吗?)但不得不说,写作这件事不会停留在吐槽和发泄阶段(虽然这是写作的第一层功效)。我的经验告诉我,反反复复地写作、观察进而内观,可以让我(更快地)客观化自己,更熟练地应对类似的情况或者情感攻击。其实生活中的很多矛盾都是重复出现的,间隔频率不定而已,所以当某种情况发生时,我可以快速地意识到“啊,这件事情我经历过”,“当时我的心情如何,后来怎么解决”然后做出判断。预示可能受伤的情况、大幅减少伤害(完全避开是不可能的ㅠㅠ),写作在这方面的作用是巨大的,这就是我热爱写作的理由。

2 公司员工记录的意义

关于记录的重要性,我思考了很久。公司从不缺少出彩的报告,但我一直很好奇:那些产物是经过怎样的过程诞生的?是谁、如何、做了怎样的思考才会得出那样的提议?

看一份优质报告高度概括出来的成功故事固然是快乐的,但我更好奇报告背后的努力与挑战过程。若非亲自撰写报告的作者,旁人是无法知道精简至一两页的出色企划书背后藏着怎样的成形与调整过程、故事,还有反复修改过程中势必越积越多的苦恼与困难。可惜的是,周围大部分的人都不会把它们记录下来。站在当事人的立场上看,他们可能不愿意让旁人看到结果不理想的东西,审核报告的上司可能也不理解“为什么给我看半成品?”哪怕半成品看起来不错,最终留下的仍然是成品。但是相反地,如果不记录这些过程,那么到达结论之前的见解和工作经验都无法共享给他人。这对于“我”自己是可以的,但对于“我们”是有待商榷的,因为一个人的成功或者失误(甚至是失败)都有可能为他人所借鉴。所以从我个人来说,每到年末我都会撰写职务说明(Job description),整理职务的作用,还有职务需要的能力。这不是上司要求提交的报告,但我希望它可以帮到接替我的工作的人。

希望归希望,实际上谁会逐条记住我们所做的事情呢?自己的事情终归要自己去完成,所能参考的,也只有公司正儿八经要求留下的“记录文件”形式的报告。大到把公司研究员的日常安排和想法汇集在一起就可以是一本书,小到把我参与过的课题和工作过程记录下来,就可以让同事们得到难得的间接体验机会。记录过程很繁琐、很耗时,但我还是坚信,记录比记忆更加可靠。

如果您是食草动物体质,就考虑考虑写作吧。美国心理学家伊莱恩·阿隆(Elaine Aron)创造了“高敏感人群”(Highly Sensitive Person)的概念,开设心理中心的Jaehoon Choi解读这种人群是“气质接近于食草动物的、敏感的”人群。这里有一个关键词,叫“敏感”。它不同于我们常说的犀利、神经质,人格心理学所说的“敏感”,是习惯性的配合对方,为了避免冲突而百般努力,不做妨碍他人的行为。现实中每个职场人或多或少地都有这样的倾向。

Jaehoon Choi向敏感人群推荐的职业管理方法有些让人意外,那就是“记录成果”。这部分人群都不能轻易地在他人面前大大方方地、自信地表达,所以Jaehoon Choi提出了一种补救方法,建议他们通过邮件把自己做的事告诉上司,并且强调项目推进过程中自己所发挥的作用。写邮件也是写作的一种,可以说写作是传达自己的想法与意见的同时,不把敏感的自己推到大庭广众之下的好方法。

3 我的故事很特别,一点也不普通

有人问我,AI时代ChatGPT就能帮我输出像样的文字,亲自上阵的意义是什么。我也曾想过这个问题,有一次甚至把我写过的文章都喂给了AI,然后抛出一个主题让它输出。几乎是眨眼的功夫,AI就交出了一份与我的写作风格非常接近的答卷。

但是我订阅的简讯杂志告诉我,生成式AI赖以存在的LLM模型有个特点,那就是只能输出“平均”的答案。它无法输出犀利的文字,但与之不同的是,人类直接创作的文字即便有些不够高级、成熟的风格与表现,却仍然包含AI体验不到的“真实”。换句话说,生成式AI输出的文字可以模仿人类的写作风格,但内容终归是“假的”,它从来都没有经历和感受过那些东西。电影《寄生虫》的导演奉俊昊曾在领取奥斯卡最佳导演奖时引用了一句名言:“最个人的内容就是最有创意的”(马丁·史柯西斯)。这句话放在这里也同样震耳欲聋,所以我们仍有必要用文字记录发现真实自我的过程。

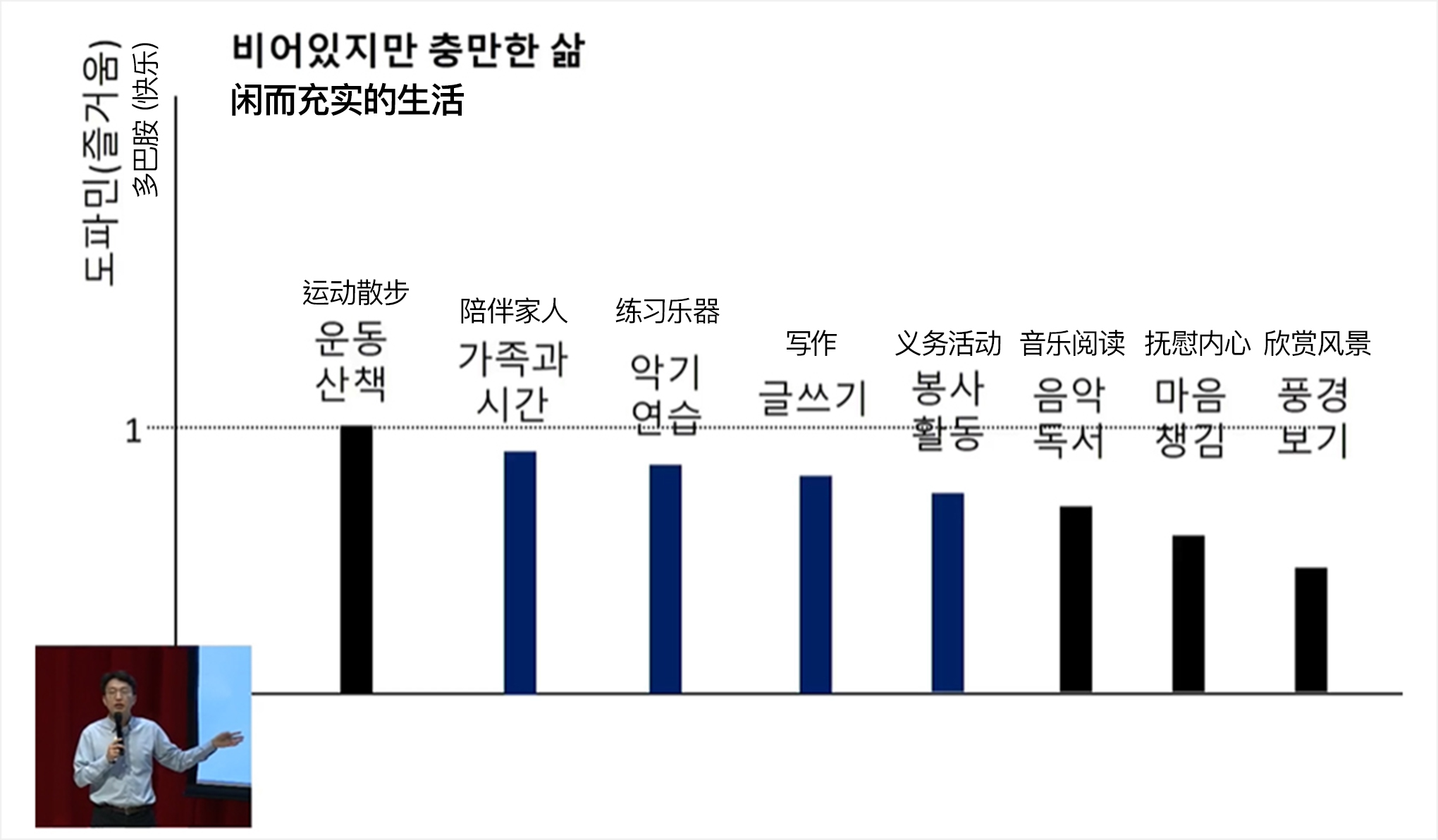

来源: 摘自郑熙元教授的低速老化演讲(YouTube)

- 多巴胺分泌量低但有助于充实生活的行为

#OUTRO

老年内科教授郑熙元在低速老化演讲中强调过写作的功效,当时给我留下了深刻的印象。如果把低速老化的范畴从吃和用拓展到影响我们的一切,那么精神管理无疑是不可缺少的一环。作为一名已亲身验证过写作对精神力产生的积极力量的人,我非常强烈地推荐各位试一试,减慢肉体老化速度的同时让精神世界也保持年轻,何乐而不为呢?

下一期分享的是我偶然与海外皮肤学会交流时想到的“真我研究观点”。我们下期见!

-

喜欢

0 -

推荐

0 -

赞赏

0 -

支持

0 -

想看后续

0