-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/zh/amorepacific-%e5%88%9d%e9%81%87%e4%ba%9a%e9%a9%ac%e9%80%8a

初遇亚马逊

在亚马逊生存下去#1

专栏作家

So Hyeon Ko AMAZON Team

用ChatGPT生成的符合专栏内容的图片。

#INTRO

亚马逊是个趣味无穷的平台,想要聊它,五篇专栏是不够的,所以我果断地报名参加了第二批专栏作者招募活动。不过我报名时野心勃勃的心态没有持续太久,很快就陷入了苦恼:今年的第一篇文章要讲什么呢?

既然是第一篇,那就聊聊“初心”吧。现在早已不是年初,并非是回顾初心最合适的时机,不过毕竟“上半年”还没有过去,就当是我这个亚马逊平台负责人员现在才开始回顾初心,写下今年的“第一篇”专栏吧,一篇分享自己首次接触这个平台和职位时的心情且个人自述色彩较浓的专栏。希望大家能一直读下去。

1 无心插柳

这是我的第一份工作。我以为它只是把我从漫长的“无业游民期”拉出来的突破口,没想到它竟是如此适合我、让我喜欢至今的幸运。

就业向来困难重重,在我以应届生的身份就业的2018年更是如此。那个时期的我曾被反复鞭挞:“竟然有这样的公司?”“连这样的公司都进不去?”。我应聘了一家在那之前连名字都没听过的公司,职位是亚马逊英国On-site负责人。作为一个“跟任何一行都不匹配但都沾点边”的语文专业毕业生,我在准备面试时第一次访问了“亚马逊”这个平台,并且第一次了解到了这种职位。

面试成功后,我成为了手机配件公司里的一名亚马逊英国市场负责员工。但那时候的我还是个手机壳和充电器千年不换、从来没去过英国的人。事实上,我也不觉得这些事情对一个非线下销售人员有多么重要。

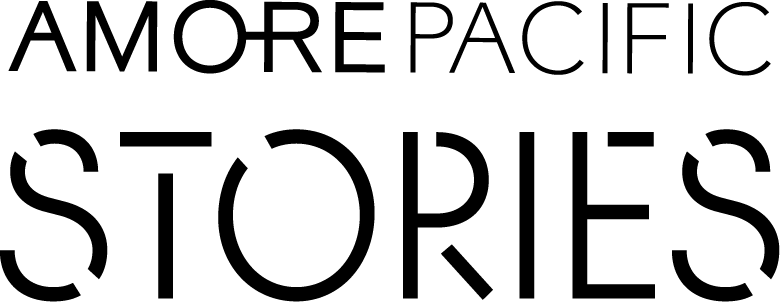

为了更好地理解产品而学习的设计图。无论是当初学习的时候还是现在看这张照片的时候,我都在想如果学生时期有这般热情,会不会已经小有成就。

我的执拗帮我关联起了那些看似无关的事情。不太了解英国可以,但不能不了解品牌所面向的20~40岁男性顾客。我把他们分为20~25岁、26~30岁等不同年龄群体,在每个社交平台上分别调研了100条各年龄群体关注得最多的群组,又对社交平台以外这部分群体常用的社区进行了购买模式调研,得到了大约200名英国人给出的数据。通过这样的过程,我了解了品牌的目标群体在哪里购买电子设备、喜欢哪些品牌、有哪些喜好、喜欢哪些类型的内容等等。

那些数据除了对我们的各种营销活动有帮助以外,对产品详情页面的设计工作也大有助益。当时竞争公司的产品大多强调产品和移动设备之间的兼容性,但我们基于目标群体关注Nintendo和Oculus1)等VR设备的信息提出了产品和此类设备的兼容可能性。所以Nintendo和Oculus每有新产品上市,我们的产品销量也在相关关键词的连接下大幅提升。

关注电子设备的20~40岁在英生活的男性,他们可能与我的生活轨迹毫无交集,但我能了解他们,并且刚好满足他们的需求,这对我来说这是非常有趣的事情。

1) 开发和制造VR相关设备的美国公司。

2 胜负欲的用武之地

说起来有些惭愧,我的缺点之一是胜负欲过强。随着年龄的增长,我明白了人不可能事事胜过他人,也在妥协,但以前我可是个和朋友玩桌游也不愿意输,一定要玩到赢为止的人。无论是多么不起眼的竞争,我都能做到一输就让气氛降到冰点以下,所以很多时候我从一开始就极力避免自己卷入竞争。不过至少在现在的岗位上,我的这种性格特点是有用武之地的。

如果搜索结果页面有竞争公司的产品出现在我负责的产品之上,我会点进那个品牌的社区等网站,一再地分析他们的显示位置高于我们的理由,必要的时候甚至会找到他们面向品牌粉丝运营的非公开社区。

现在想起来,自己那时候的行为与其说是寻找竞品做得更好的理由,不如说是不甘心被他人超越!但我也因此明白了某种产品卖得好自有它的理由,也慢慢在寻找理由的过程中变得游刃有余。

3 困我者助我

且不论这样的形容是否恰当,于我而言,“亚马逊”就是这样的存在:我苦于亚马逊不是个稍微动动手就能生存下来的平台,却也深陷于我所做的能够即刻反映在销售额上的刺激感。所以销售额上升的时候,没有什么比分分钟刷新销售额更紧张的事情,相反,销售额下降的时候,难受的滋味也会排山倒海地袭来。

现在我的视野开阔了些,不会再被短时间的销售波动左右心情,但在刚开始的时候日销售量直接决定了我的情绪在天上还是地下,销售不佳的那一天,我会绞尽脑汁地想问题出在哪里。其实现在回想起来,销售额下滑有很多原因,On-site所能做的非常有限,但不可否认的是,正因为那时的我还是个心思简单、目光不够深远的入门者,相信只要努力就能改变所有结果,所以才得以没有限制地做各种尝试并积累自己的经验。

4 初遇亚马逊

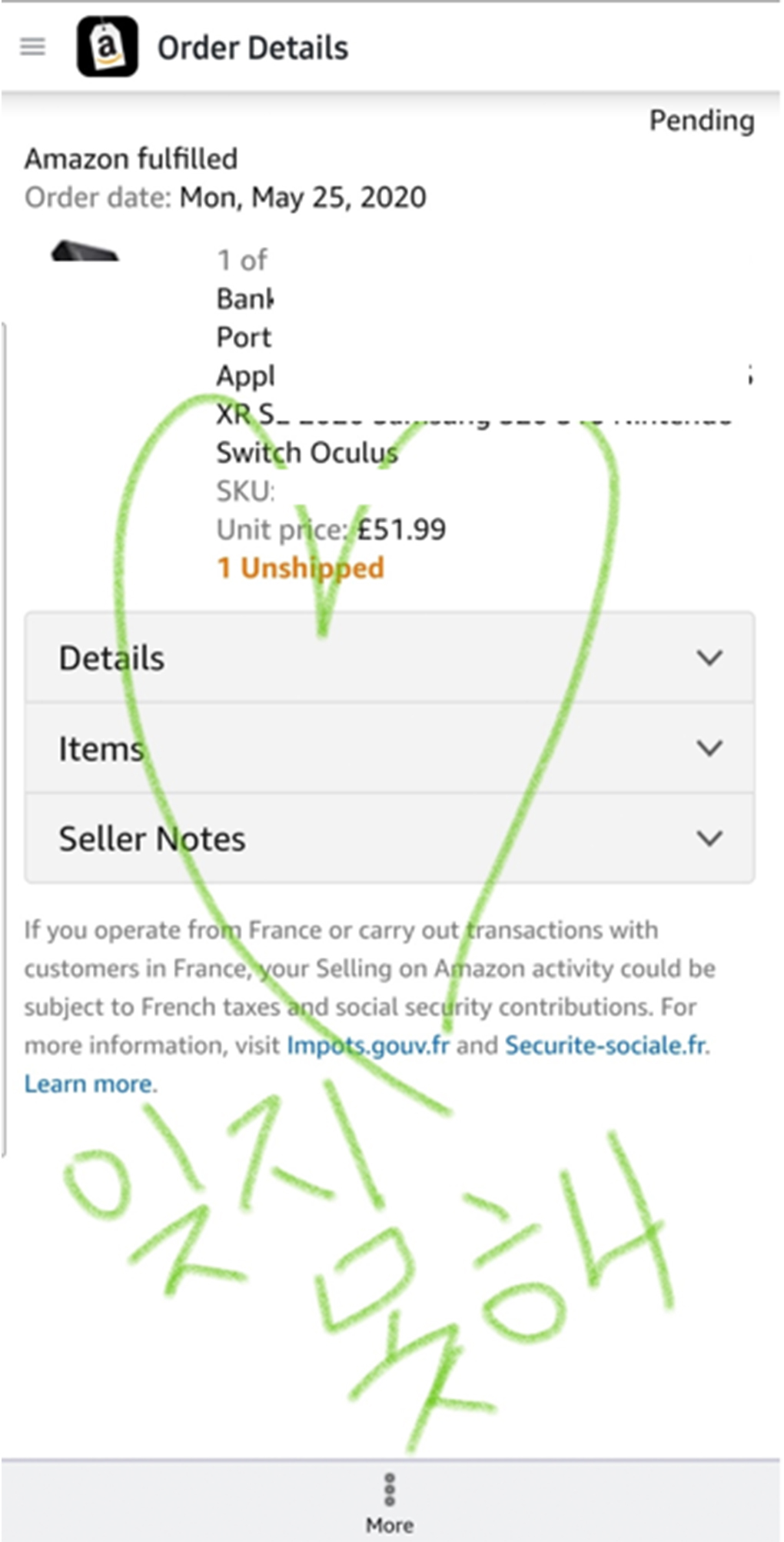

为了珍藏第一笔订单生成的瞬间而保存的截屏和文字

我至今记得从开发到营销策划我全程参与的产品终于在亚马逊英国开售的那一天。我在家目不转睛地盯着笔记本不断刷新页面,直到数据面板上的销售量指标旁边静静地出现一个“1”。第一笔订单终于诞生了。为了珍藏那一瞬间,我截了屏,每当遇到困难的时候就翻出来看一看。

第一次体验或许是最为悸动的时候,那之后即便做出再好的成果,我也没再有过那么强烈的悸动与快乐。但至今我觉得这份工作依然有趣,是因为它有第一次尝试的策略、第一次访问的类别、第一次达成的榜单等等无数个引起悸动的瞬间。

初遇亚马逊是2018年,现在的我体力不如从前,历经各种亚马逊挑战后面对这个平台的情绪起伏也不如从前敏感,但在这些情感起伏消失的地方重新生出的,是游刃有余,它让我用更加松弛的心态和宽广的视野看待这个平台。

我不知道这份工作会持续多久,但专栏的最后我想说,时隔多年回顾自己刚入职时期,我再次看到了“你曾经这么认真!”的初心,也获得了“你可以这么认真!”的勇气。

P.S. 写了整整一篇我自己的故事,实在有些难为情。下一期专栏我一定会写满亚马逊相关的内容!

-

喜欢

0 -

推荐

0 -

赞赏

0 -

支持

0 -

想看后续

0