-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%95%84%eb%aa%a8%eb%a0%88%ed%8d%bc%ec%8b%9c%ed%94%bd-%eb%b9%9b%ea%b3%bc-%ea%b2%b0-%ec%95%84%ec%8b%9c%ec%95%84%ea%b0%80-%eb%b9%9a%ec%96%b4%eb%82%b4%eb%8a%94-%ec%a0%9c3%ec%9d%98-%ec%95%84%eb%a6%84

빛과 결: 아시아가 빚어내는 제3의 아름다움

글

유주영 라네즈BD팀

Editor's note

현대의 글로벌 뷰티 시장에서는 동서양의 아름다움이 각기 다른 감수성을 드러내고 있다. 은은한 그림자 속에 피어나는 듯한 동양적 미감과 강렬한 빛처럼 분명하고 화려한 서구적 미감이 공존하고 있는 모습이다. 특히 한국을 비롯한 동양의 뷰티 철학은 눈에 보이는 것 이상으로 ‘결’, 즉 사물과 피부의 결에 깃든 정서와 깊이를 중요하게 여겨왔다고 할 수 있다. 이는 마치 밝은 햇살 아래 또렷이 드러나는 풍경보다 노을빛에 부드럽게 어리는 산 능선의 결을 바라보는 심미안과 같다.

본 칼럼에서는 ‘빛’과 ‘결’이라는 은유를 따라가며, 한국을 중심으로 한 동양적 아름다움의 정서를 조심스럽게 들여다보고자 한다. 동양 미학의 철학적 뿌리부터 자연에 기대는 표현법, 그리고 한국을 비롯한 아시아 뷰티 브랜드들의 시각적 코드와 사례를 살펴보며, 서구와는 또 다른 방향으로 전개될 수 있는 ‘제3의 아름다움’에 대해 생각해보는 기회를 나누고자 한다. 이러한 시선을 통해 동양의 미학이 어떻게 감성적·철학적 깊이를 지닌 새로운 미적 패러다임으로 자리매김하고 있는지 함께 탐구해보았다.

1 동양 미학의 뿌리와 정서: 자연, 조화, 그리고 깊이

동양의 미의식은 오랜 철학 전통에 그 뿌리를 두고 있으며, 자연과 조화를 핵심에 둔다. 유교는 예로부터 인간의 덕성과 조화(和)를 강조하며, 예술과 생활에서 절제와 균형의 미덕을 중시했다. 한편 도가(道家) 사상은 무위자연(無爲自然), 즉 인위적 꾸밈이 없는 자연 그대로의 아름다움을 중요시하며 인공보다 자연의 순리를 따르는 미학을 펼쳤다. 불교는 한발 더 나아가 무상(無常)과 공(空)의 개념을 통해 덧없음 속의 아름다움을 깨닫게 했다. 모든 형체와 순간은 일시적이므로 지금 이 순간의 감정과 모습이 소중하며, 빈 공간 속에 오히려 의미가 깃든다고 본 것이다. 일본 선불교의 영향권에서 형성된 미학 개념인 유현(幽玄)은 “직접 드러나지 않지만 깊은 여운을 주는 어둑하고 은은한 아름다움”을 뜻하고, 간소(簡素)는 “최소한의 것으로 최대의 미를 표현하는 우아한 단순성”을 가리키는데, 이처럼 동양 미학 전반에는 보이지 않는 것, 비어 있는 것에서 아름다움을 찾는 통찰이 흐르고 있다.

동양의 미학이 담긴 다실 / 출처: 핀터레스트

동양의 미감을 서구와 대비할 때 흔히 거론되는 일화는 일본 철학자 오카쿠라 카쿠조(岡倉覺三)의 저서 ‘차의 책’에 잘 나타나 있다. 그는 차 문화에 담긴 미학을 통해 동양의 미를 서구에 소개하면서 동양의 다도(茶道)는 불완전함의 추구에서 온다고 표현했다. 완벽하게 빛나는 미보다 살짝 모자라고 비어 있어 마음으로 그 빈틈을 채울 수 있는 여지가 생길 때 참된 아름다움이 드러난다는 것이다. 오카쿠라는 서양인이 보기에 초라해 보일 수 있는 찻잔에서도 동양인은 여백과 소박함의 아름다움을 본다고 역설했다. 그는 “우리는 사물 그 자체에서가 아니라, 사물이 빚어내는 그림자와 그 사이에 낀 빈 공간에서 아름다움을 찾는다”라고 말했는데, 이는 동양의 정서가 암시와 은유, 여운을 얼마나 중시하는지 보여준다. 눈부신 빛으로 모든 것을 밝히기보다, 반쯤 가려진 달빛과 같이 은은하게 드러낼 때 오히려 상상과 감정을 움직이는 미가 탄생한다는 관점이다.

실제로 선(禪)미학에서는 ‘공(空)의 아름다움’이 핵심으로 언급된다. 공허해 보일 수 있는 빈 공간과 여백이야말로 예술의 일부분인 셈이다. 대칭과 정확성을 추구해온 서구적 미의 기준과는 정반대 방향인데, 선미학의 관점에서 보면 지나치게 매끄럽고 완결된 것은 오히려 생명력이 없다고 이야기하였으며, 약간 어긋나고 거친 속에 진정한 자연미가 숨쉰다는 것이다. 한국의 전통 미의식 역시 마찬가지로, 매끈하게 닦인 옥보다 자연스럽게 갈라진 나무의 나이테에서 더 온기를 느끼고, 새것 같은 물건보다 손때 묻은 시간의 흔적에서 아름다움을 찾곤 했다.

이러한 동양적 정서는 감정의 미학에도 반영되어 한국의 한(恨)이나 정(情)과 같은 개념에서도 엿볼 수 있다. 예컨대 한국 문화에서 아름다움은 기쁨과 화려함보다는 한이 어린 슬픔과 잔잔한 정서 속에서 발견되곤 한다. 다소 쓸쓸하면서도 여운이 긴 판소리의 한가락, 가을에 우수수 지는 단풍잎과 국화차 한 잔에서 느껴지는 아름다움은 서구의 명랑하고 뚜렷한 미와 다른 결을 지닌다. 이처럼 동양 미학은 눈앞에 환히 드러나지 않은 비밀과 여백에서 느껴지는 정취에 주목한다.

2 빛과 그림자, 매끄러움과 결의 미학

동서양화 비교 (좌)신사임당의 포도도 / 출처: 중앙일보(목포도도)

(우) 클로드 모네의 사과와 포도 정물 / 출처: rtprinta(클로드모네 사과와 포도)

동양과 서양의 미감 차이를 이야기할 때 흔히 사용되는 비유가 바로 빛과 그림자의 대비다. 서구 미술과 미용에서는 오랜 세월 ‘빛’에 대한 고찰이 두드러졌다. 르네상스 회화에서 명암법으로 인물을 입체적으로 부각시키고, 현대 뷰티 트렌드에서도 컨투어링과 하이라이터로 얼굴의 굴곡을 뚜렷이 밝히는 등 강렬한 조명과 대비를 통해 아름다움을 강조해왔다. 일본의 근대 문학을 대표하는 작가 다니자키 준이치로는 “서양은 진보를 향해 끊임없이 광명을 추구하지만, 동양의 미는 그늘과 미묘함에 있다”고 표현한다. 실제로 전통 일본 가옥의 실내에서 보는 옻칠 그릇의 은은한 광택과 금박의 빛은 형광등 아래서 보는 것과는 전혀 다른 운치를 준다. 한국의 한옥 또한 마루로 들어오는 햇빛이 방 안의 어둑함과 어우러져 나뭇결을 드러낼 때 비로소 공간의 멋이 살아난다. 빛과 그림자의 대비, 즉 밝음과 어둠의 조화 속에서 동양의 미는 스스로의 결을 드러내는 것이다.

서양 미학이 ‘빛나는 아름다움’을 추구해왔다면, 동양 미학은 ‘스며드는 아름다움’을 중시해왔다고 볼 수 있다. 눈부시게 반짝이는 다이아몬드보다 은은히 빛을 머금은 비취나 옥을 더 귀하게 여기는 정서다. 한국에서 오랫동안 선호해온 도자기 빛 광채(윤광) 피부 역시 마찬가지다. 피부에 빛을 잔뜩 쏘여 번들거리게 하기보다, 속에서 배어나는 듯한 촉촉한 광택을 이상적으로 여겨왔다. 이는 서양의 매트한 구릿빛 피부 미학과는 다른 맑고 은은한 빛의 추구다. 한국이 표현하는 Glow란 번쩍이는 광이 아니라 건강한 수분감에서 우러나는 윤기를 뜻한다.

한편 ‘결’은 동양 미학에서 빼놓을 수 없는 개념이다. 결은 나무의 나이테나 돌의 무늬처럼 사물 고유의 조직과 무늬를 가리키는데, 한국어에서 피부결, 옷감의 결 등으로도 쓰여 텍스처의 의미를 갖는다. 전통 공예에서 동양의 장인들은 재료의 결을 살리는 것을 중시했다. 옻칠을 거듭한 나무 그릇에서도 나뭇결이 비쳐야 하고, 비단 천을 염색할 때도 섬유의 자연스러운 결이 드러나야 했다. 이는 본연의 무늬와 질감을 존중하는 미의식이라 볼 수 있는데, 이러한 표현은 산업화 이후 서구적 미학의 영향을 받아 표면을 매끈하게 연마하고 광택을 내는 방향으로 발전해왔다. 매끄럽고 흠 없는 것이 고급으로 여겨지면서 피부 미용에서도 주근깨나 주름 없이 마치 도자기처럼 매끈한 피부를 미인의 조건으로 삼는 경향이 강했다.

우리가 매끄러움에 집착할수록 거칠지만 의미 있는 삶의 요소들, 예를 들면 피부의 주름, 흉터, 그림자 같은 것에서 느껴지는 삶의 깊이감을 놓치고 있는 것은 아닌가 생각한다. 모든 거침과 흔적을 지운 완벽한 매끄러움은 오히려 생명의 흔적을 없애 미를 단조롭고 부자연스럽게 만드는 듯하다.

결국 빛과 그림자, 매끄러움과 결이라는 두 쌍의 대비를 통해 볼 때, 서양 미학이 유화같이 밝고 선명한 것을 통해 직관적 아름다움을 추구했다면, 동양 미학은 은은한 그림자와 자연스러운 결을 통해 보는 이의 마음에 수묵화처럼 서서히 배어드는 아름다움을 추구했다고 정리할 수 있다. 물론 현대의 글로벌 뷰티 트렌드에서는 동서양의 요소가 많이 융합되고 있지만, 밑바탕의 감수성 차이는 여전히 존재한다. 동양의 미에는 드러나지 않은 것에 대한 상상, 흠이 있는 것에 대한 관용이 있다. 이러한 미의식은 오늘날 전 세계에 신선함을 가져오며, 제3의 미적 철학으로 주목받고 있다.

3 동서양 미감의 결 차이: 직선과 곡선, 광명과 여운

깨짐 자체를 아름다움의 일부로 수용하고 강조하는 일본 전통 도자기 수리 기법 – 킨츠키(金継ぎ) / 출처: 핀터레스트

서구는 뚜렷한 윤곽과 대조, 즉각적 감각 만족을 추구해왔다. 그들의 아름다움은 고전 조각의 비례와 육체의 선명함에 뿌리를 두고 있으며, 표현 방식은 직설적이고 명시적이다. 반면 아시아는 곡선과 흐름, 여백과 암시 속에 아름다움을 담는다. 마치 한국의 전통복식인 한복처럼 신체를 감싸는 여유로운 실루엣과 곡선의 조화가 중심이다. 드러냄보다 감춤에서 우아함을 찾는 동양의 시선은 그 자체로 결의 미학이다.

서구가 ‘젊음’과 ‘신선함’을 미의 중심에 놓았다면, 동양은 ‘세월’과 ‘내면의 응축’을 귀하게 여겨왔다. 일본의 와비-사비(侘寂, わびさび)1) 정신은 금이 간 도자기의 금줄 보수(킨츠키)처럼 불완전함 속에서도 새로운 미를 탄생시킨다. 이는 식물이 계절을 거치며 가지에 흔적을 남기듯, 세월이 만든 결을 온전히 받아들이는 태도와 닿아 있다.

1) 와비-사비 : 일본의 전통적인 미학 및 철학 개념으로, 불완전함, 덧없음, 그리고 소박함 속에서 아름다움을 발견하는 정신을 뜻한다.

4 동양 대표 삼국의 결: 중국·한국·일본의 미감

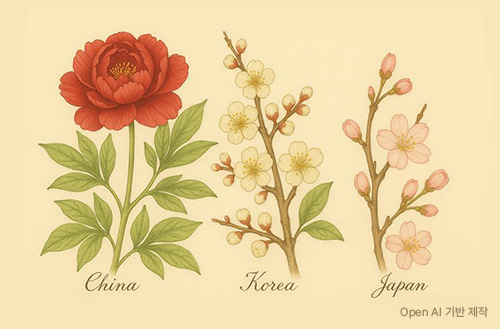

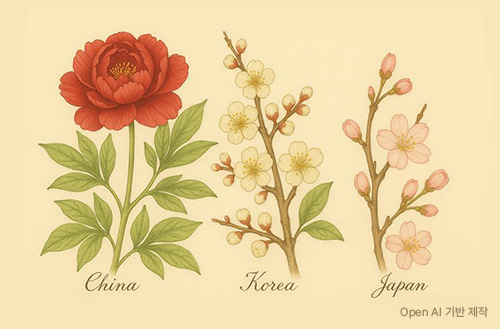

모란, 백매화, 벚꽃 / 출처: Chat GPT 생성이미지

동양 미학의 핵심을 구성하는 중국, 한국, 일본은 비슷한 철학적 뿌리를 공유하면서도, 각자 뚜렷한 미적 결을 지닌다. 이들의 차이는 마치 같은 숲에서 자라난 서로 다른 잎처럼, 각자의 빛과 결로 미의 세계를 다르게 풀어낸다.

중국의 미는 강렬하고 외향적이다. 황실의 전통과 화려한 색채 미학은 강한 존재감과 권위를 중시하며, ‘보이는 힘’을 강조한다. 붉은색, 금박, 두꺼운 붓질과 같은 시각 언어는 외면의 장엄함을 부각한다. 꽃으로 표현하자면, 중국의 아름다움은 피어나는 모란과 같다. 장중하고 화려하며, 중심을 장악하는 힘이 있다.

한국의 미는 조화와 여운에 기반한다. 감정을 품은 결, 여백 속의 정서, 그리고 내면에서 우러나는 광택은 ‘절제된 풍요’를 담고 있다. 피부결처럼 섬세한 결을 존중하며, 시간의 흔적과 감정의 흐름을 아름다움으로 여긴다. 한국의 미는 한겨울에도 향을 머금는 매화 같다. 절제되었지만 깊이가 있으며, 내면의 빛을 담아낸다.

일본의 미는 찰나와 불완전함의 미학이다. 와비-사비와 유현, 몬노노아와레(物の哀れ)2) 같은 개념은 사라짐과 그림자, 여운을 중시하며, 비워진 공간 속에서 감정을 환기시킨다. 형태보다 감각, 결과보다 암시가 우선한다. 일본의 미는 흐드러지게 피고 이내 흩어지는 벚꽃과 같다. 존재의 순간보다 그 끝자락에서 여운을 남긴다.

이처럼 중국·한국·일본은 각기 다른 방식으로 ‘빛과 결’을 표현한다. 중국은 강렬한 태양과 단단한 형상을, 한국은 맑은 수분광과 부드러운 질감을, 일본은 그림자와 찰나의 감촉을 통해 아름다움을 직조해낸다. 이 결의 차이는 곧 철학과 감정의 리듬 차이이며, 그것이 아시아 미학의 깊이를 형성한다.

이러한 아시아 미학의 흐름은 각국의 대표 뷰티 브랜드를 통해 더욱 구체적으로 드러난다.

2) 몬노노아와레 : 아름다움이 곧 소멸을 향한다는 뜻으로, 벚꽃처럼 덧없는 아름다움에서 느끼는 조용한 슬픔이다.

출처: 플로라시스 공식 인스타그램

중국의 대표적인 럭셔리 뷰티 브랜드 중 하나인 플로라시스(花西子)는 중국 전통 예술과 시적 감성을 현대 뷰티로 표현하며, 고대 화장 문화에서 영감을 받은 제품 디자인, 은은한 결과 세련된 색감을 이용한 꽃·자수·한시의 시각적 언어들을 사용하고 있다.

출처: 설화수 공식 인스타그램

한국의 설화수는 오랜 시간에 걸쳐 숙성된 인삼과 한방 철학을 바탕으로, 내면의 균형과 외면의 빛을 연결하는 뷰티의 길을 제시해왔다. ‘피부는 시간의 흔적을 담는 그릇’이라는 철학 아래, 세월을 품은 피부의 결을 가장 고귀한 아름다움 중 하나로 표현하고 있다.

출처: 시세이도 공식 웹사이트 및 인스타그램

일본의 시세이도(Shiseido)는 동서양의 미학을 유연하게 조화시킨 브랜드다. 자연의 흐름과 과학적 탐구가 만나는 지점에서, 피부의 리듬을 존중하며 감각적인 패키지와 향, 제형을 통해 오감의 미를 추구한다. 세심한 디테일과 완결성은 일본 특유의 섬세한 미감을 반영하고 있다.

이처럼 각 브랜드들은 단지 제품을 넘어, ‘결’이라는 감각을 각자의 언어로 풀어내며 아시아적 미의 감수성을 대변하고 있다고 할 수 있다.

5 제3의 감수성: 동서양이 아닌, 미학의 융합

현대의 뷰티 문화는 이제 동서양의 단순한 대비를 넘어서 ‘제3의 감수성’으로 확장되고 있다. 단순히 K-뷰티, J-뷰티, C-뷰티라는 국가 단위의 정체성이 아니라, 삶의 속도와 리듬, 자연과 감정의 연결 방식을 중시하는 철학이 그 중심에 있다. 아시아의 뷰티 루틴은 단순한 스킨케어 단계를 넘어서 ‘의식(ritual)’으로 체화된다. 피부를 돌보는 일은 마음을 돌보는 일이며, 아름다움은 외면을 넘어 내면의 호흡과 맞닿아 있다.

오늘날의 뷰티는 단순히 ‘보여지는 미’에서 벗어나 ‘살아가는 방식’으로 변화하고 있다. 아름다움은 한 송이의 빛나는 꽃이 아니라 다양한 결을 품은 숲의 생태계를 닮아간다.

Epilogue

피어나는 숲의 아름다움

아시아의 아름다움은 한 송이의 꽃이 아니다. 그것은 각기 다른 결을 지닌 식물들이 함께 어우러져 자라나는 숲에 가깝다. 어떤 것은 잎이 크고, 어떤 것은 향이 진하며, 또 어떤 것은 조용히 바람에 흔들릴 뿐이다. 그러나 그 모두가 모여 하나의 생태계를 이룬다. 빛은 모든 결에 다르게 닿고, 결은 각자의 방식으로 그 빛을 반사한다. 그것이 아시아 미학의 진정한 깊이다.

빛과 결은 서로를 살리는 존재다. 이 둘의 조화 속에서 피어나는 감수성의 숲이야말로 아시아가 세계에 전하는 아름다움의 미래가 될 것이며, 이제 우리는 그 숲을 더욱 정성껏 가꾸어야 한다.

미의 기준이 단순화되지 않도록, 그러나 결이 지워지지 않도록, 빛이 공기와 맞닿아 더 잘 퍼져 나갈 수 있도록.

본질은 하나로 통하지만, 아름다움은 결코 단일하지 않다. 다양한 결이 공존하는 이 숲에서 ‘빛’과 ‘결’이 서로를 살리는 것처럼 진정한 아름다움 또한 사랑을 품은 채 존재해야 한다.

그 정신을 되새기며 이 칼럼을 오랜 라틴어 문장으로 축약하여 마무리하고자 한다.

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.

본질에는 일치를, 비본질에는 자유를, 모든 것에 사랑을.

* 참고 문헌

1. 오카쿠라 카쿠조, 『차의 책』 – 동양의 미학을 서구에 소개한 대표적 에세이. ‘불완전함’ 속에서 피어나는 아름다움을 표현.

2. 다니자키 준이치로, 『음예예찬』 – 밝음보다 어둠, 화려함보다 은은함을 사랑하는 일본식 미감을 강조.

3. 박소연, 「K-뷰티의 감성 코드와 동양적 미의식」, 『미학예술문화연구』, 2020.

4. 김지현, 「한중일 미학 비교」, 『아시아문화연구』, 2018.

5. 진효순, 「한국 전통미에서의 ‘결’ 개념에 대한 고찰」, 『한국미학예술학회지』, 2016.

-

좋아해

26 -

추천해

16 -

칭찬해

14 -

응원해

12 -

후속기사 강추

14