#Exciting Changes 칼럼

2019.04.01

12 LIKE

1,017 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ea%b9%80%eb%82%99%ed%9b%88-%ea%b8%b0%ec%9e%90-%ec%b9%bc%eb%9f%bc-1%ed%99%94-%eb%aa%85%ed%92%88-%ea%b8%b0%ec%97%85%ec%9d%98-%ec%83%9d%eb%aa%85%eb%a0%a5

김낙훈 기자 칼럼 1화. 명품 기업의 생명력은 품질 바탕의 무한 변신

기업은 살아 움직이는 생명체다. 태어나고 성장한다. 때로는 병들어 죽기도 한다. 하지만 오랫동안 끈질긴 생명력으로 성장하는 기업들도 있다. 이들은 대개 명품기업이다. 소비자들의 사랑을 듬뿍 받으면서 뿌리를 굳건히 내린 업체들이다. 이들은 어떻게 사랑을 받는 것일까.

독일 최고(最古)기업 프륌, 단추에서 바늘, 자동차부품 등으로 다각화

독일 최고(最古)기업 프륌, 단추에서 바늘, 자동차부품 등으로 다각화

독일 경제신문 한델스블라트는 2011년 자국 최고(最古)기업을 조사했다. 1위는 1530년 창업한 단추업체 프륌(Prym), 2위는 1568년 설립된 와인잔 업체 포슁어, 3위는 1590년 문을 연 은행 베렌베르크방크였다. 호기심이 발동했다. '도대체 단추를 만들어 500년을 먹고 살다니….' 한국은 가장 오래된 업체라야 130여년 정도다.

프륌은 마르틴 루터가 종교개혁의 고고성을 울린 지 불과 13년 뒤 창업했다. 아헨에서 창업한 프륌의 첫 사업은 구리 제련이었다. 개신교도였던 프륌 가문은 가톨릭이 지배하던 아헨에서의 박해를 피해 인근 스톨베르크로 옮겼다. 그 뒤 단추 바늘 등으로 제품을 다각화하며 사업을 확장했다. 단추를 구매한 고객이 "바늘은 없느냐"고 물으면 바늘을 제작하는 식이었다. "큰 바늘과 작은 바늘이 골고루 있었으면 좋겠다"고 하면 다양한 바늘을 선보였다. 금속가공기술이 핵심인 만큼 관련 다각화는 그리 어려운 일이 아니었다. 청바지용 금속제 스냅버튼을 가공하는 기술을 활용해 자동차나 전자부품으로도 다각화했다.

이 회사의 4개 사업부문인 컨슈머와 패션, 인티미트, 이노반은 이같이 서로 연결돼 있다. 컨슈머는 일반적인 단추 바늘 핀, 패션은 다양한 디자인의 패션단추와 리벳 액세서리, 인티미트는 후크 등을, 이노반은 자동차부품 및 전자부품을 생산한다. 이들 기술은 모두 금속가공이라는 공통점을 가진다. 핵심역량을 활용하되 시대상황과 고객 요구에 맞춰 적절하게 변신한 것이다.

더불어 중요한 것은 고객이 '원하는 것'을 만들되 '원하는 수준을 훨씬 뛰어넘는' 제품을 제작하는 데 있다. 이 회사의 단추는 참기름을 바른 듯 매끄럽다. 자칫 손에서 미끄러져 놓칠 정도다. 단추 가장자리가 거칠게 가공되면 금속조각이 삐죽삐죽 남아 자칫 옷감을 상하게 할 수 있다. 이 회사 제품은 이런 우려를 원천적으로 불식시킨다. 카멜레온 단추도 개발했다. 단추로 멋을 내려는 사람들을 위해 온도에 따라 색깔이 변하는 제품이다. 이런 식으로 개발된 제품이 약 1만 종에 이른다. 각종 혁신상을 받은 제품만 76개에 이른다. 1백건이 넘는 특허를 포함해 지식재산권은 400건을 웃돈다. 인공지능 빅데이터 등 첨단기술이 등장해도 이들이 일상생활에 꼭 필요한 단추 바늘 옷을 대체할 순 없다. 끊임없이 이뤄낸 변신과 혁신이 생활용품 분야의 최고기업을 만든 원동력인 셈이다.

프륌은 마르틴 루터가 종교개혁의 고고성을 울린 지 불과 13년 뒤 창업했다. 아헨에서 창업한 프륌의 첫 사업은 구리 제련이었다. 개신교도였던 프륌 가문은 가톨릭이 지배하던 아헨에서의 박해를 피해 인근 스톨베르크로 옮겼다. 그 뒤 단추 바늘 등으로 제품을 다각화하며 사업을 확장했다. 단추를 구매한 고객이 "바늘은 없느냐"고 물으면 바늘을 제작하는 식이었다. "큰 바늘과 작은 바늘이 골고루 있었으면 좋겠다"고 하면 다양한 바늘을 선보였다. 금속가공기술이 핵심인 만큼 관련 다각화는 그리 어려운 일이 아니었다. 청바지용 금속제 스냅버튼을 가공하는 기술을 활용해 자동차나 전자부품으로도 다각화했다.

이 회사의 4개 사업부문인 컨슈머와 패션, 인티미트, 이노반은 이같이 서로 연결돼 있다. 컨슈머는 일반적인 단추 바늘 핀, 패션은 다양한 디자인의 패션단추와 리벳 액세서리, 인티미트는 후크 등을, 이노반은 자동차부품 및 전자부품을 생산한다. 이들 기술은 모두 금속가공이라는 공통점을 가진다. 핵심역량을 활용하되 시대상황과 고객 요구에 맞춰 적절하게 변신한 것이다.

더불어 중요한 것은 고객이 '원하는 것'을 만들되 '원하는 수준을 훨씬 뛰어넘는' 제품을 제작하는 데 있다. 이 회사의 단추는 참기름을 바른 듯 매끄럽다. 자칫 손에서 미끄러져 놓칠 정도다. 단추 가장자리가 거칠게 가공되면 금속조각이 삐죽삐죽 남아 자칫 옷감을 상하게 할 수 있다. 이 회사 제품은 이런 우려를 원천적으로 불식시킨다. 카멜레온 단추도 개발했다. 단추로 멋을 내려는 사람들을 위해 온도에 따라 색깔이 변하는 제품이다. 이런 식으로 개발된 제품이 약 1만 종에 이른다. 각종 혁신상을 받은 제품만 76개에 이른다. 1백건이 넘는 특허를 포함해 지식재산권은 400건을 웃돈다. 인공지능 빅데이터 등 첨단기술이 등장해도 이들이 일상생활에 꼭 필요한 단추 바늘 옷을 대체할 순 없다. 끊임없이 이뤄낸 변신과 혁신이 생활용품 분야의 최고기업을 만든 원동력인 셈이다.

-

프륌을 소개하는 헬렌 이사

에르메스, 자동차 출현에 마구(馬具) 대신 핸드백 생산

에르메스, 자동차 출현에 마구(馬具) 대신 핸드백 생산

에르메스는 핸드백의 명품이다. '명품 중의 명품'이라는 수식어가 붙는다. 이 회사 핸드백은 돈이 있다고 살 수 있는 게 아니다. 몇몇 제품은 예약 후 1년 정도 기다려야 한다. 일부러 소비자의 애를 태우기 위한 전략이 아니다.

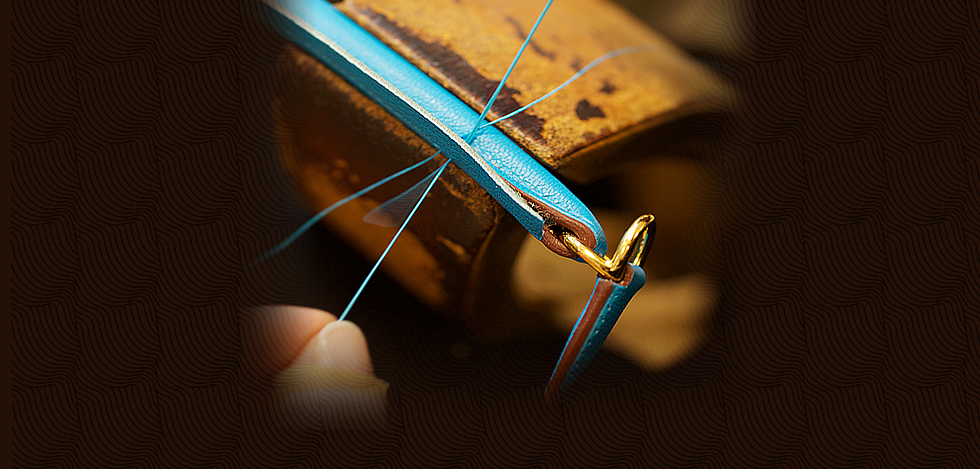

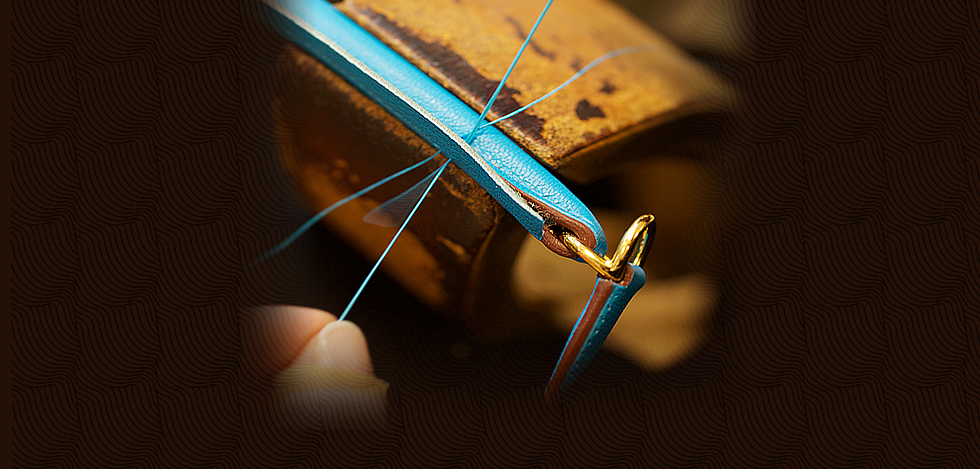

이를 파리 '팡탕아틀리에 '에서 확인할 수 있다. 기자가 이곳을 찾아가 봤다. 핸드백을 제작하는 곳이다. 아틀리에 1층에는 회사 상징인 목마(木馬)가 있고 방마다 장인들이 한 땀 한 땀 가죽 핸드백을 꿰매고 있었다. 1837년 문을 연 에르메스는 원래 말안장 등 마구(馬具)를 제작하던 업체다. 독일 크레펠드 출신인 창업자 티에리 에르메스는 파리에 도착한 뒤 마구 제작 장인으로 이름을 날렸다.

그 뒤 핸드백 등으로 주력제품을 바꿨다. 자동차시대가 열리면서 마구가 더 이상 필요하지 않게 됐기 때문이다. 시대 흐름에 맞춰 변신한 것이다. 변신이 없었다면 에르메스도 없었을 것이다. '규모의 경제'는 경영의 기본이다. 하지만 이를 거부한다. 창업자 가문인 이 회사의 기욤 드 센 부사장은 "우리도 매출을 많이 올리고 싶지만 그보다 더 중요한 게 품질"이라고 말했다. 그는 "장인 한 명이 핸드백 한 개를 생산하는 데 평균 25시간이 걸린다"며 "한 명이 1주일에 두 개도 못 만드는 셈"이라고 덧붙였다. 장인은 이 회사의 꽃이다. 장인 한 명이 처음부터 마지막 공정까지 책임진다. 팡탕아틀리에에만 300명의 가죽 장인들이 일한다. 하나라도 더 팔기 위해 견습공이 생산한 제품을 시장에 내다파는 일은 생각할 수 없다. 적절한 변신과 품질로 에르메스는 최고의 핸드백 업체라는 명성을 이어가고 있다.

이를 파리 '팡탕아틀리에 '에서 확인할 수 있다. 기자가 이곳을 찾아가 봤다. 핸드백을 제작하는 곳이다. 아틀리에 1층에는 회사 상징인 목마(木馬)가 있고 방마다 장인들이 한 땀 한 땀 가죽 핸드백을 꿰매고 있었다. 1837년 문을 연 에르메스는 원래 말안장 등 마구(馬具)를 제작하던 업체다. 독일 크레펠드 출신인 창업자 티에리 에르메스는 파리에 도착한 뒤 마구 제작 장인으로 이름을 날렸다.

그 뒤 핸드백 등으로 주력제품을 바꿨다. 자동차시대가 열리면서 마구가 더 이상 필요하지 않게 됐기 때문이다. 시대 흐름에 맞춰 변신한 것이다. 변신이 없었다면 에르메스도 없었을 것이다. '규모의 경제'는 경영의 기본이다. 하지만 이를 거부한다. 창업자 가문인 이 회사의 기욤 드 센 부사장은 "우리도 매출을 많이 올리고 싶지만 그보다 더 중요한 게 품질"이라고 말했다. 그는 "장인 한 명이 핸드백 한 개를 생산하는 데 평균 25시간이 걸린다"며 "한 명이 1주일에 두 개도 못 만드는 셈"이라고 덧붙였다. 장인은 이 회사의 꽃이다. 장인 한 명이 처음부터 마지막 공정까지 책임진다. 팡탕아틀리에에만 300명의 가죽 장인들이 일한다. 하나라도 더 팔기 위해 견습공이 생산한 제품을 시장에 내다파는 일은 생각할 수 없다. 적절한 변신과 품질로 에르메스는 최고의 핸드백 업체라는 명성을 이어가고 있다.

-

에르메스의 핸드백 작업 모습 (출처 : 에르메스 제공)

클라이스, 고객에 맞추어 매번 새로운 파이프오르간 제작

클라이스, 고객에 맞추어 매번 새로운 파이프오르간 제작

쾰른대성당은 독일의 상징이다. 높이 솟은 첨탑과 거대한 규모로 유명하다. 미사가 시작되고 파이프오르간이 연주되면 그 넓은 성당 안은 황홀한 음색으로 가득찬다. 성당은 그 자체가 거대한 울림통이다. 성가대 소리와 합쳐져 '천상의 소리'를 빚어낸다. 이곳엔 3대의 파이프오르간이 설치돼 있다. 정면을 바라보고 중앙제단 왼편엔 7000개, 오른편엔 2000개, 뒷쪽엔 1000개의 파이프가 들어가 있다.

이들 파이프오르간을 제작한 기업은 본에 있는 클라이스다. 종업원이 65명에 불과한 중소기업이다. 베토벤 생가 인근에 있다. 클라이스의 작업장은 소박하다. 나무 냄새가 코를 찌른다. 단풍나무 굴참나무 등 수십 종의 나무들이 켜켜이 쌓여있다. 파이프오르간은 외부에선 금속제 파이프만 보이지만 실제 주요 부분은 대부분 목재로 만든다. 이 공정이 70%가 넘는다. 작은 목공소 같은 느낌이 들 정도다. 곳곳에서숙련 기능인력들이 나무를 자르고 대패로 켠다.

이곳에는 5명의 마이스터가 있다. 수십 년간 파이프오르간 제작에 참여해 최고 수준의 기술력을 보유한 사람들이다. 그렇다고 그들이 월급을 더 받는 것도 아니다. 그냥 파이프오르간이 좋아서 이 분야에서 평생 작업복을 입고 일할 뿐이다. 더 나은 작품을 만드는 것을 기쁘게 생각하는 사람들이다. 마이스터가 아니더라도 대부분 20~30년간 파이프오르간 제작에 관여해온 경력자들이다.

이들이 만든 파이프오르간은 세계 50여 개 국에 설치돼 있다. 독일 노르웨이 등 유럽은 물론 미국 캐나다 이스라엘 한국 중국 대만 호주 등이다. 이 회사가 이 분야에서 명성을 얻게 된 데는 몇 가지 이유가 있다. 우선 130년 넘게 한 우물을 파 온 것이다. 창업자 요하네스 클라이스는 1882년 창업했다. 창업자는 학창시절 파이프오르간을 접하고 그 길로 파이프오르간 수리부터 배웠다. 또 하나는 기술력이다. 마이스터 5명을 포함한 직원은 한결같이 '천직'으로 여기고 일을 한다. 이곳에서는 목공일을 하건, 주물 일을 하건 자신들은 천상의 소리를 만든다는 소명감으로 일한다.

마지막으로 창의성이다. 이 회사는 똑같은 제품을 만든 적이 없다. 매번 변신하는 셈이다. 예컨대 성당에선 웅장한 소리를 내는 커다란 파이프를 많이 배치하고 일반 음악실엔 작고 가는 파이프를 많이 배치하는 식이다. 디자인도 모두 다르다. 이런 요인이 어루러져 클라이스는 수출 요원이 없는데도 50개국에 수출한다. 대부분 본까지 찾아와 계약을 맺은 뒤 5년 정도를 기다려야 한다.

이들 파이프오르간을 제작한 기업은 본에 있는 클라이스다. 종업원이 65명에 불과한 중소기업이다. 베토벤 생가 인근에 있다. 클라이스의 작업장은 소박하다. 나무 냄새가 코를 찌른다. 단풍나무 굴참나무 등 수십 종의 나무들이 켜켜이 쌓여있다. 파이프오르간은 외부에선 금속제 파이프만 보이지만 실제 주요 부분은 대부분 목재로 만든다. 이 공정이 70%가 넘는다. 작은 목공소 같은 느낌이 들 정도다. 곳곳에서숙련 기능인력들이 나무를 자르고 대패로 켠다.

이곳에는 5명의 마이스터가 있다. 수십 년간 파이프오르간 제작에 참여해 최고 수준의 기술력을 보유한 사람들이다. 그렇다고 그들이 월급을 더 받는 것도 아니다. 그냥 파이프오르간이 좋아서 이 분야에서 평생 작업복을 입고 일할 뿐이다. 더 나은 작품을 만드는 것을 기쁘게 생각하는 사람들이다. 마이스터가 아니더라도 대부분 20~30년간 파이프오르간 제작에 관여해온 경력자들이다.

이들이 만든 파이프오르간은 세계 50여 개 국에 설치돼 있다. 독일 노르웨이 등 유럽은 물론 미국 캐나다 이스라엘 한국 중국 대만 호주 등이다. 이 회사가 이 분야에서 명성을 얻게 된 데는 몇 가지 이유가 있다. 우선 130년 넘게 한 우물을 파 온 것이다. 창업자 요하네스 클라이스는 1882년 창업했다. 창업자는 학창시절 파이프오르간을 접하고 그 길로 파이프오르간 수리부터 배웠다. 또 하나는 기술력이다. 마이스터 5명을 포함한 직원은 한결같이 '천직'으로 여기고 일을 한다. 이곳에서는 목공일을 하건, 주물 일을 하건 자신들은 천상의 소리를 만든다는 소명감으로 일한다.

마지막으로 창의성이다. 이 회사는 똑같은 제품을 만든 적이 없다. 매번 변신하는 셈이다. 예컨대 성당에선 웅장한 소리를 내는 커다란 파이프를 많이 배치하고 일반 음악실엔 작고 가는 파이프를 많이 배치하는 식이다. 디자인도 모두 다르다. 이런 요인이 어루러져 클라이스는 수출 요원이 없는데도 50개국에 수출한다. 대부분 본까지 찾아와 계약을 맺은 뒤 5년 정도를 기다려야 한다.

-

클라이스의 필립 클라이스 사장 (출처 : 직접 촬영)

변신을 위해서는 장인존중, 유연한 사고, 사내 소통이 중요

변신을 위해서는 장인존중, 유연한 사고, 사내 소통이 중요

명품기업은 품질을 바탕으로 소비자 기대치를 뛰어넘는 가치를 제공한다. 그러면서 자만하거나 안주하지 않는다. 시대의 흐름에 맞춰 적절하게 변신하기까지 한다. 명품기업들의 변신에서 다음 세 가지를 배워야 한다.

첫째, 장인을 중시해야 한다. 명품기업의 변신을 주도하는 것은 바로 장인들이다. 신제품은 박사학위자의 책상위에서 나오는 게 아니다. 기름 냄새나는 현장에서 오랫동안 장갑을 낀 채 기계와 씨름하고 고민하고 시행착오를 거친 뒤 나온다. 독일이 마이스터를 존중하는 까닭이다. 나이 많은 장인을 구조조정 대상으로 여기지 말고 신제품 개발의 선봉으로 삼아야 한다. 독일 히든 챔피언들은 마이스터를 '신제품개발의 책임자 '로 임명하는 경우가 많다.

둘째, 유연한 사고다. 세상이 바뀌는데도 나만의 자만심으로 뭉쳐있으면 그게 바로 망하는 지름길이다. 기업에 몸담고 있는 사람들은 늘 유연한 사고를 지녀야 한다. 사장부터 신입직원까지 마찬가지다. '이 분야는 나만큼 아는 사람이 없다 '며 독불장군 행세를 하면 소비자들은 금방 외면한다. 기업 구성원의 월급은 경영자가 주는 게 아니다. 소비자들이 호주머니를 털어서 지급하는 것이다. 따라서 소비자 의견을 경청해야 한다. 마차에서 자동차시대로 바뀌었는데 여전히 말안장을 고집하면 이런 회사의 미래는 보나마나다. 지금이 바로 그런 시대다.

셋째, 소통이다. 국내 모 대기업은 지금도 가장 강조하는 경영방침이 '부서간 벽허물기 '다. 수십 년 동안 똑같은 구호를 부르짖는다. 이는 소통이 얼마나 어려운지 단적으로 보여주는 사례다. 관리자와 생산직간의 벽, 연구개발부와 생산부서 ·영업부서간의 벽, 상경계와 이공계 출신간의 벽, 공고 출신과 대학출신의 벽, 공채 출신과 특채 출신의 벽을 허물지 않고는 절대로 융복합제품이 나올 수 없다. 심지어 계열사나 사업부 간에 협업은 커녕 라이벌 의식까지 발동하는 경우도 허다하다. 거창한 구호보다 사내 곳곳에 존재하는 갈등을 먼저 찾아내고 이를 협력관계로 바꾸는 노력이 혁신과 변신의 첫걸음이다.

첫째, 장인을 중시해야 한다. 명품기업의 변신을 주도하는 것은 바로 장인들이다. 신제품은 박사학위자의 책상위에서 나오는 게 아니다. 기름 냄새나는 현장에서 오랫동안 장갑을 낀 채 기계와 씨름하고 고민하고 시행착오를 거친 뒤 나온다. 독일이 마이스터를 존중하는 까닭이다. 나이 많은 장인을 구조조정 대상으로 여기지 말고 신제품 개발의 선봉으로 삼아야 한다. 독일 히든 챔피언들은 마이스터를 '신제품개발의 책임자 '로 임명하는 경우가 많다.

둘째, 유연한 사고다. 세상이 바뀌는데도 나만의 자만심으로 뭉쳐있으면 그게 바로 망하는 지름길이다. 기업에 몸담고 있는 사람들은 늘 유연한 사고를 지녀야 한다. 사장부터 신입직원까지 마찬가지다. '이 분야는 나만큼 아는 사람이 없다 '며 독불장군 행세를 하면 소비자들은 금방 외면한다. 기업 구성원의 월급은 경영자가 주는 게 아니다. 소비자들이 호주머니를 털어서 지급하는 것이다. 따라서 소비자 의견을 경청해야 한다. 마차에서 자동차시대로 바뀌었는데 여전히 말안장을 고집하면 이런 회사의 미래는 보나마나다. 지금이 바로 그런 시대다.

셋째, 소통이다. 국내 모 대기업은 지금도 가장 강조하는 경영방침이 '부서간 벽허물기 '다. 수십 년 동안 똑같은 구호를 부르짖는다. 이는 소통이 얼마나 어려운지 단적으로 보여주는 사례다. 관리자와 생산직간의 벽, 연구개발부와 생산부서 ·영업부서간의 벽, 상경계와 이공계 출신간의 벽, 공고 출신과 대학출신의 벽, 공채 출신과 특채 출신의 벽을 허물지 않고는 절대로 융복합제품이 나올 수 없다. 심지어 계열사나 사업부 간에 협업은 커녕 라이벌 의식까지 발동하는 경우도 허다하다. 거창한 구호보다 사내 곳곳에 존재하는 갈등을 먼저 찾아내고 이를 협력관계로 바꾸는 노력이 혁신과 변신의 첫걸음이다.

-

좋아해

12 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0