-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c6%ed%99%94-%ec%b2%9c%ec%9d%98-%ec%96%bc%ea%b5%b4-%eb%a7%8c%eb%91%90

제6화. 천의 얼굴, 만두

칼럼니스트서동현 님

이니스프리 TM팀

1. 만둣국, 만두국밥

토요일 오전, 길을 달려 청천동에 왔습니다. 동네 이름 덕분인지 하늘이 맑고 밝습니다. 간판도 없이 달랑 깃발 하나인데, 옅푸른 하늘에 붉은빛이 희끗희끗합니다. 바람이 흔들면, 다섯 글자가 무심히 손짓하는 것만 같습니다. 대문도 없는 집 안으로는 작은 방 안에 오래된 방석들이 널브러졌습니다. 낡고 못생긴 창틀 사이로 빛이 희미했습니다. 잠시 기다리자, 제멋대로 생긴 탁자들 위로 시커먼 뚝배기가 올라왔습니다.

사실, 만둣국을 하는 곳들은 많이 있어도 만두국밥을 하는 곳은 흔치 않습니다. 더구나 이렇게 만두와 밥이 한 그릇에 담긴 곳은 처음입니다. 뚝배기 안을 보니 밥 위로 만두가 세 개쯤 담겼습니다. 거기에 사골 육수를 붓고, 꾸미를 올리고 파를 얹었습니다. 국물이 제법 슴슴했는데, 제육을 헤집으니 벌겋게 간이 맞아집니다. 제육 고명은 삶은 돼지고기를 고춧가루와 참기름에 무쳐 매콤하게 만든 것입니다. 아마도 북한의 만두국밥, 그중에서도 황해도식이 맞는 것 같습니다. 숟가락으로 만두를 으깨서 밥과 함께 휘저었습니다. 거칠고 투박한 가운데 국물이 맛있게 탁해졌습니다. 번듯한 간판도 없이 활짝 열린 대문처럼, 국밥도 푸짐하고 거침이 없습니다. 이렇게 묵직하고 힘이 넘치는 음식을 왜 이제야 알았을까 싶었습니다.

-

인천 청천동 '이북식 손만두국밥'

그중에서도 만두에 육수를 부어 먹는 만둣국은, 비교적 현대에 이르러 우리나라에서 특히 즐겨 먹게 된 형태입니다. 중국에도 '수이자오쯔(水餃子, 물만두)'가 있기는 하지만, 그 국물은 잘 마시지 않는다는 점에서 우리와 다릅니다. 이것은 특별한 이유가 있어서라기보다는, 아마도 우리가 육수로 낸 국물 음식을 워낙 즐기기 때문이 아닐까 생각합니다. 설렁탕, 해장국, 순대국밥 등의 '탕반 음식'들을 보면 그런 기질이 잘 드러나는 것 같습니다. 만둣국은 우리가 만두를 즐기는 가장 친숙한 방식 중의 하나인 것이죠.

-

좌측부터 장충동 '평양면옥' / 성북동 '하단' / 신길동 '남궁만두'

먼저 장충동 '평양면옥'의 만둣국은 매우 세련되고 깔끔합니다. 큼직한 만두가 정갈하고 차분하게 펼쳐진 모습이 "만두 꽃"이라 부를 만합니다. 만두의 크기와 양에서도 다른 곳들을 압도합니다. 냉면처럼 맑은 육수는 순하고 부드러워서 그 품격이 남다릅니다. 이곳에서는 만두소를 만들 때 물기를 철저하게 꽉 짜는 것을 유난히 강조합니다. 그래서 숟가락으로 만두를 잘라도 국물에 잘 흐트러지지 않습니다. 오랜 시간에 걸쳐 완성된 그 고고한 간결함이 참으로 점잖습니다.

그런가 하면 성북동 '하단'의 만둣국은 조금 다릅니다. 그 양이 푸짐하지 않고, 자작한 육수에 만두도 자잘한 편입니다. 다른 평양만두들과 달리 크지 않아 조곤하고 질박한 모습입니다. 그 맛도 담담하고 조용합니다. 잘게 다진 파는 양념이 적은 고기 고명과 잘 어울립니다. 아마도 '평양시'가 아닌 '평안남도 하단리'의 모습이라서 이리 소박한 것은 아닐까 싶습니다. 그래서 잘 익은 열무김치와 톡 쏘는 깍두기를 곁들이다 보면, 식당이 아니라 누군가의 집에서 대접받는 기분이 들기도 합니다.

또 신길동 뒷골목에 있는 '남궁만두'는 좀 독특합니다. 길게 빚은 만두 귀를 서로 이어 붙여서 도넛처럼 가운데가 비어 있습니다. 국물은 이틀 끓인 사골 국물을 사용하는데, 국물이 진하고 담백한 것이 어지간한 곰탕보다 낫습니다. 국물에 간을 전혀 하지 않은 상태라서 소금을 쳐서 먹는데, 손수 빚은 만두피가 적당히 숙성되어 폭신합니다. 고명도 없고, 파도 거의 없지만 허전하지 않습니다. 너그럽고 무던한 맛이 정답고 따뜻할 뿐입니다. 그 털털한 여유가 소탈한 웃음처럼 정겹습니다.

2. 서리꽃의 후예들

중국에서는 만두(饅頭)를 "만터우"라고 읽는데, 두꺼운 밀가루 반죽을 길게 만든 다음 돌돌 말아 찐 모양새입니다. 우리나라에서는 중식당의 '화쥐안(花捲, 꽃빵)'이 비슷하지만 꽃빵 쪽이 훨씬 더 반죽이 얇습니다. 속이 아무것도 없는 이 밀가루 떡은 그 맛이 밋밋하지만, 중국인들은 다른 요리들과 함께 주식으로 즐겨 먹습니다.

일본에서는 만두(饅頭)를 "만쥬(まんじゅう)"라고 읽습니다. 흔히 반죽을 부풀려서 찐 만두를 뜻하는데, 화과자의 한 형태로 발전해 고구마, 밤, 호두 등의 소를 넣고 굽는 과자까지도 "만쥬"라고 부릅니다. 대부분 식감이 퍽퍽해 녹차와 함께 먹기도 하고, 주로 간식으로 먹습니다. 그래서 일본 입장에서 보면 우리나라의 호두과자나 붕어빵도 일종의 "만쥬"인 셈입니다.

-

중국의 '만터우'

-

일본의 '만쥬(まんじゅう)'

1809년에 나온 <규합총서(閨閤叢書)>를 보면, 상화 만드는 방법이 소개되어 있습니다. 그런데 이걸 보면, 역사 속 상화는 요즘 우리가 알고 있는 만두의 모습과는 많이 다릅니다.

"밀가루를 고운 체에 쳐서 고르게 한 다음 삭임(밀기울 죽에 가루 누룩을 넣어 하룻밤 발효시킨 다음 거른 것)으로 반죽하여 부풀린다. 삭임이 없을 때는 막걸리가 대용된다. 삭임으로 반죽한 것이 부풀면 거피 팥소(껍질을 벗겨낸 팥소)를 넣어 둥근 모양을 만들고, 시루에 쪄낸다. 상화를 만들 때는 반죽한 것이나 속을 싼 것을 바람에 쐬지 않아야 몸이 곱게 된다."

– <규합총서> 중 '상화' 관련 내용 /

<한국민족문화대백과사전>

-

좌측부터 재현된 '상화' / 제주 '상애떡' / 제주 '보리빵'

1971년에는 한 식품 회사에서 일본의 인스턴트식품인 '앙망(錎饅, あんまん)'을 본떠 '호빵'이라는 제품을 출시했습니다. 당시 호빵은 찐빵보다 4배나 비쌌지만 엄청난 성공을 거두었지요. 호빵은 그렇게 만둣집 찐빵을 시장에서 밀어내며 그 상화의 후예 자리를 차지했습니다. 아직은 간혹 오래된 만둣집에서 예전의 찐빵을 맛볼 수 있지만, 그 수가 많이 줄어들었습니다. 말하자면 상화는 찐빵을 거쳐 호빵으로 우리의 일상 속에서 수백 년을 함께하고 있는 셈입니다.

-

좌측부터 일본의 '앙망(錎饅/あんまん)' / 횡성군 '안흥 찐빵' / '호빵'

3. 대만두와 편수

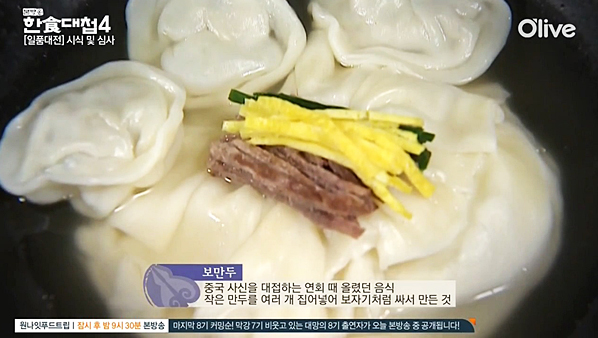

의주의 대만두(大饅頭)는 청나라 사신을 접대할 때 나온 독특한 만두인데, "보만두(褓饅頭)" 혹은 "보찜만두"라고도 불렸습니다. <홍길동전> 의 저자 허균은 음식 품평서인 <도문대작(屠門大嚼)>에서 "대만두는 의주 사람들이 중국 사람처럼 잘 만든다. 그 밖에는 모두 별로 좋지 않다"고 말한 바 있습니다. 또 조선 후기의 실학자 한치윤은 <해동역사(海東繹史)>라는 책에서 이렇게 묘사하기도 했습니다.

"한 대신이 칼을 가지고 들어와서 큰 만두의 껍질을 갈랐다.

그 안에는 작은 만두가 가득 들어 있었는데, 크기가 호두만 하여 먹기에 아주 좋았다."

-

보만두(褓饅頭) / <한식대첩 4> 화면 갈무리

사람들의 이런 바람들이 의주에서 대만두를 만들고, 평안도 일대로 퍼져 큼지막한 평양만두를 낳았다고 생각합니다. 너무 커서 먹기도 불편하고, 만들기도 어려운데 아직까지도 유지되는 것을 보면, 음식은 재료나 맛으로만 구성되는 것은 아니라는 생각이 듭니다. 설날에 모여 큰 복(福)을 바라는 마음을 만두에 담고자 했던 것이죠.

이런 대만두와 여러 가지로 비교되는 만두도 있는데, 바로 개성의 '편수(片水)'가 그것입니다. '물 위의 조각'이라는 뜻의 편수는, 설날이 아니라 여름에 먹는 만두입니다. 겨울밀 수확 시기가 7월 즈음이었기 때문입니다. 편수는 개성의 전성기를 대표하는 화려한 음식이었습니다. 19세기 말의 요리책 <시의전서(是議全書)>에 나타난 설명을 보면, 아주 많은 재료를 쓰는 매우 복잡한 음식이라는 것을 알 수 있습니다.

"소감으로는 쇠고기, 꿩고기, 돼지고기, 닭고기를 모두 쓴다. 미나리, 숙주, 무는 다 삶고 두부와 배추김치는 다지고, 고기도 다진다. 다진 채소와 두부, 닭고기에 파, 생강, 마늘, 고춧가루, 깨소금, 기름을 넣어 간을 맞추어 양념한다."

-

편수 / <한국민족문화대백과사전>

4. 을지로 5-9번지

저는 오구반점에 갈 때마다 포슬하게 튀긴 만두를 먹으며 사장님의 뒷모습을 바라보고는 합니다. 그러면 어느 순간 마치 바짝 구운 후슈르(Khuushuur)를 챙겨서 전장을 향하는 몽골 전사처럼 상상될 때가 있습니다. 그래서 50년이 넘는 세월 동안 만두를 직접 만들어왔다는 것만으로도, 아들의 이름까지 바꾸며 각오를 다지던 젊은 요리사의 뚝심이 느껴지는 것만 같아 함부로 할 수가 없습니다.

-

군만두 / '오구반점'

저 얇은 밀가루 반죽 속을 알지 못하는 채로 먹는다는 점에서, 만두는 묘한 매력을 지니고 있습니다. 수백 년 동안 바꿔온 수많은 얼굴은 우리의 일상을 닮았고, 단단하고 풍요로운 그 속은 우리의 바람처럼 뜨겁습니다. 내년 한 해도 그렇게 매력적인 나날들이었으면 좋겠습니다.

천의 얼굴, 만두를 빚는 을지로 왕 사장님을 떠올리며, 한강대로 음식 이야기를 마칩니다.

-

좋아해

19 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0