-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c4%ed%99%94-%eb%83%89%eb%a9%b4%ec%9d%98-%ec%8b%9c%ec%a0%88

제4화. 냉면의 시절

칼럼니스트서동현 님

이니스프리 TM팀

Prologue

낡은 중절모 아래 은빛 귀밑머리가 붓처럼 휘었다. 쌓인 그리움들이 지은 타래를 물끄러미 바라보더니, 미련처럼 올라앉은 고명을 스윽 밀어낸다. 짧은 한숨을 짓고, 차가운 그릇을 두 손으로 들어 맑게 들이켠다. 덩이 진 마음 녹이듯 국수를 훌훌 풀어낸다. 소주를 반쯤 털어 넣고, 허연 가락들을 주욱 당겨 붙인다. 쇠젓가락 끝이 오가는 사이, 그릇 안으로 작은 수묵화가 스쳐가는 듯했다.

그 후로 벌써 두 번의 계절이 지나갔습니다. 펄펄 끓는 여름에 숨이 막힙니다. 사나운 햇살이 화살처럼 내리꽂힙니다. 불볕에 물린 목덜미가 화끈거립니다. 땀으로 녹아내릴 것 같은 하루가 너무 길게 느껴집니다.

이런 날이면, 냉면 생각이 정말 간절해집니다. 하지만 요즘엔 이래저래 냉면집 문턱이 닳아 없어질 판입니다. 그 기나긴 줄이 원망스러워 더운 한숨만 나옵니다. 벌써 입추(立秋)가 지나가지만, 이제라도 냉면 하안거(夏安居)에 들어가야 하나 싶어 고민이 많습니다.

1. 메밀과 빈대떡

이곳의 국수는 메밀 함량이 60% 정도입니다. 대부분의 냉면집들이 70% 이상인 것을 생각하면 아쉽다고 느낄지도 모르겠습니다. 메밀 함량이 적으면 그 향이 덜하다고들 생각하니까요.

그러나 국수에서 메밀의 향을 맡는다는 것은 매우 어려운 일입니다. 더구나 육수 속에 있을 때는 더욱 그렇지요. 국수에서 메밀 향을 맡을 수 있으려면, 통메밀 상태로 5℃에서 보관하다가 주문이 들어올 때 바로 가루로 빻아서 국수를 만들어야 합니다. 이때 과열된 제분기를 사용하면 메밀 향이 더 옅어집니다. 40℃만 되어도 메밀의 전분이 변성하기 시작하는데, 바쁜 냉면집 제분기가 과열되면 그 온도가 70℃까지도 올라가기 때문이죠. 그나마 이렇게 하는 곳도 거의 없기는 합니다. 제분한 메밀 가루를 받아서 반죽만 그때그때 하기도 쉽지 않으니까요.

사실 그동안 우리가 냉면에서 메밀 향처럼 느꼈던 것은 냉소다(NaHCO₃, 탄산수소나트륨 / 면 강화제) 향일 가능성이 높습니다. 우리 주변 대부분의 면 요리에 쓰이는 첨가제이기도 하지요. 그러니 냉면에서 메밀 향을 굳이 맡아야겠다면, 맷돌로 갈아서 바로 반죽해주는 곳을 찾아야 할 것입니다. 하지만 그런 냉면집이 있다는 말을 저는 들어보지 못했습니다.

그런데 옆자리 아저씨들 닭무침에 자꾸 눈이 가는 걸 참느라 애먹었습니다. 나올 땐 돼지기름 냄새에 돌아설까봐 숨을 잠깐 참아야 했습니다.

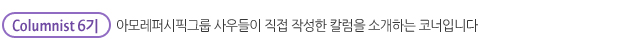

2. 맛의 경계선

늘 그렇듯, 편육이 먼저 나왔습니다. 다른 집에서는 제육, 저육(猪肉, 돼지고기)이라고도 하는데 다 같은 말이나 다름없습니다. 중요한 것은 보쌈 고기와 달리 서늘한데 잡 냄새가 없고, 부드러운데 쫄깃하다는 점입니다. 적어도 이 돼지고기 편육에 있어서는 이만큼 잘하는 곳을 보지 못했습니다. 육수를 낼 때 돼지고기와 소고기를 함께 끓인다더니, 아마 그래서 이런 맛이 나는 것 같습니다.

다짜고짜 육수를 들이켰습니다. 그 맛이 여전합니다. 날씨가 달라지고 사람들이 몰리면 그 맛도 변하기 쉬운데 이렇게 유지하는 것이 놀랍습니다. 가느다란 면 다발은 공처럼 단단하게 뭉쳐 있습니다. 찬물에 헹군 면을 이처럼 꽉 짜서 물기를 빼주지 않으면 육수의 맛이 흐려지기 때문입니다. 이렇게 하려면 온 힘을 다해 국수를 짜야 하는데, 어떤 도구도 없이 손으로만 해야 하니 보통 힘든 일이 아닙니다.

꾸미를 열어 젖히고, 삶은 계란을 먼저 먹었습니다. 노른자가 풀리면 육수가 탁해지는 게 싫어서 그렇습니다. 육수를 한 모금 마시고, 아껴 먹던 편육을 국수 몇 가닥에 얹었습니다. 탄탄한 국수 가락을 적당히 집어 입 안에 욱여 넣습니다. 그리고 또 육수를 한 모금 마십니다. 그제야 막힌 숨이 트이고 주변이 눈에 들어오기 시작합니다. 어르신들이 모여 앉아 냉면에 소주를 드시는 풍경이 사방에 펼쳐져 있습니다. 주로 평양의 냉면 맛에 대한 이야기들입니다. 그런데 문득 궁금했습니다. 도대체 왜 평양의 냉면만이 그렇게 특별했을까요.

3. 평양의 맛

-

4.27 남북정상회담 옥류관 냉면 / 2018. 07 – MBC 스페셜 <옥류관 서울1호점>

그러데 여름에는 냉면에 동치미를 쓸 수가 없었습니다. 냉장 시설이 없어서 하루만 두어도 맛이 변했기 때문이지요. 그래서 고기 삶은 물을 바탕으로 만들었는데, 주로 소고기 육수를 중심으로 꿩고기나 돼지고기를 더하기도 했습니다. 그런데 이 여름냉면에서도 평양의 강세는 계속됐습니다. 그 이유가 당시 신문 기사 속에 나와 있습니다.

"서울에서는 제아무리 잘 만드는 국수라도 밀가루를 섞습니다만, 이곳에서는 순전히 메밀로만 만들며, 쇠고기, 돼지고기를 서울보다 갑절씩이나 넣는데, 평양육이 얼마나 맛있는지 형도 이미 아시는 바라 누누이 말하지 않겠습니다. 닭고기와 달걀까지 넣으며, 닭 삶은 국물에다가 말아서 갖은 양념을 하니 얼마나 맛이 있겠습니까."

- 동아일보 / 1926. 8. 21

"특히 평안남도에서 생산되는 차우(車牛)는 키가 5척(약 1.5미터) 정도가 되는 것도 있었고 발육의 상태가 좋아서 외국 종에 비해 조금도 뒤떨어지지 않았다. – 중략 – 지금의 조선우는 수십 년 전과 비교하면 체격이 작아지고 있다고 이구동성으로 이야기하고 있다. 그러니 예전의 소들이 얼마나 컸는가 하는 것을 알 수가 있다."

– 조선지산우(朝鮮之産牛) / 1910

-

목동오수(牧童午睡) / 김득신 作 / 18세기 / 간송미술관

결국, 평양의 냉면이 다른 지역보다 뛰어났던 것은 평양 소고기의 품질이 매우 좋았고, 게다가 고기의 양도 푸짐했기 때문이었다고 할 수 있습니다. 어쩌면 요즘 우리가 먹는 것보다 더 좋은 고기였을지도 모릅니다.

4. 정통성과 다양성

그러나 음식의 맛은 정통성보다는 다양성으로 그 가치를 증명할 수 있다고 생각합니다. 냉면의 경우도 마찬가지이지만, 재료가 단순한 데 비해 다양한 변주를 꾸준히 할 수 있어야 하기에 난도가 상당히 높습니다. 하지만 이미 여러 냉면집들에서 진화가 이루어지고 있습니다.

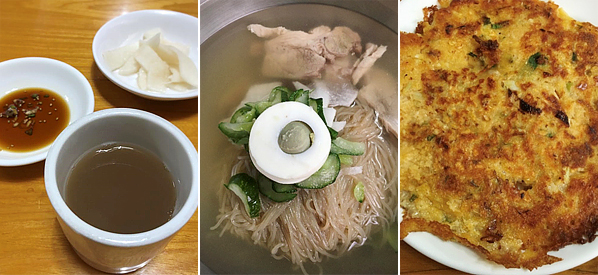

종로의 유진식당은 탁하고 짙은 국물이 가끔 오해를 사지만, 좋은 수육과 녹두전을 곁들이면 더위를 압도할 수 있습니다. 광화문국밥은 박찬일 요리사의 손에서 재구성된 곳인데, 그 완성도가 수십 년 노포(老鋪)에 버금간다고 생각합니다. 더구나 옥류관처럼 알고명(鷄蛋, Jidan)이 올라간 몇 안 되는 냉면집으로, 여름에 명란오이무침과 함께 먹으면 자리에서 일어나기가 어렵습니다. 남포면옥은 아직 동치미를 육수로 쓰는 고집스러운 곳인데, 동치미의 신맛을 줄이기 위해서인지 여러 가지 약재를 써서 육수의 향이 아주 독특한 곳입니다.

메밀국수라는 큰 틀 안에서 막국수는 좀 더 변화무쌍합니다. 어쩌면 냉면이 고집하는 옳고 그름에 대한 피로감이 반대로 작용하고 있는 것은 아닌가 생각합니다. 단골들 맛보기였던 들기름막국수를 대표 메뉴로 바꾼 장원막국수는 하루에 테이블 회전 수가 30번쯤 됩니다. 을지로4가의 터줏대감 산골면옥은 언제든 일정한 수의 단골들이 진을 치는 곳이지만, 젊은 사람들이 많이 몰려서 이제는 자리 잡기가 쉽지 않습니다. 막국수 곱빼기를 시키면 나오는 쌍봉(雙峯), 다른 말로 '엎어말이'는 이 집 명물입니다. 그리고 성게소막국수는 임정식 요리사가 평화옥을 열기 전에 시도했던 팝업 스토어(Pop-Up Store)의 메뉴였습니다. 아주 도전적인 시도였는데, 그 고소함과 해물의 신선함이 기묘하게 어울렸던 기억이 납니다.

5. Epilogue

냉면은, 지난 100년을 통틀어 한국인이 가장 사랑한 음식 중 하나입니다. 그래서 이 한 그릇에 담긴 의미는 작지 않습니다. 그러니 메밀과 모밀을 논하고 육향의 종류를 살피지 말았으면 좋겠습니다. 그 이름이 막국수건, 냉면이건 중요하지 않습니다. 하지만 그 나름의 맛이 균형을 이루는지는 살펴야겠지요. 그렇게 다양한 냉면들을 두루 섭렵해보시면 좋겠습니다. 완벽한 원형을 찾으면 행복할 것 같지만, 박경리의 말처럼 그것은 끝이며, 정지이며, 소멸일 수도 있습니다.

이제, 가을이 오고 있습니다. 남은 여름은 아껴두었다가 동네 냉면집 갈 때 쓸까 합니다. 벌써부터 젓가락 끝에 냉면 그릇 부딪는 소리가 들리는 듯합니다.

어서 메밀꽃이 피었으면 좋겠습니다.

-

좋아해

21 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0