#신우철 님

2017.07.13

23 LIKE

883 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c3%ed%99%94-jarvis-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8-%ec%b9%98%eb%a7%a4%eb%a5%bc-%eb%b6%80%ed%83%81%ed%95%b4

제3화. Jarvis, 디지털 치매를 부탁해!

아모레퍼시픽그룹 사우들이 직접 작성한 칼럼을 소개하는 코너입니다

칼럼니스트아모레퍼시픽 오설록 사업전략팀 신우철 님

# 칼럼을 시작하며

안녕하세요. '디지털 심리학 칼럼'을 연재중인 신우철입니다. 사우 여러분들, 혹시 지금 부모님의 전화번호가 기억 나시나요? 그렇다면 어제 점심 메뉴는요? 최근에 갔던 맛집 이름은 기억 나시나요? 매우 단순한 질문이지만 바로 대답을 못하는 분들이 많을 것 같습니다. 만약 기억이 나신다면 대단한 기억력을 갖고 계신 겁니다(웃음). 사실 저는 제 IPT번호도 가끔 깜빡 하거든요. 스마트폰이 생활의 일부분이 되면서 우리는 예전만큼 많은 것들을 기억하지 못하게 되었습니다. 불과 10년 전만 해도 친한 친구 번호를 몇 개 정도는 외웠던 것 같은데 말이죠. 이렇게 세상이 디지털 중심으로 변화하면서 기억력이 예전만 못해진 현상을 '디지털 치매'라고 합니다.

※ 디지털 치매란? 다양한 디지털 기기의 발달에 힘입어 스스로의 뇌를 사용하지 않고 무의식적으로 디지털 기기에 의존하게 된 현대인들의 기억력 감퇴현상(출처 : 국립국어원)

-

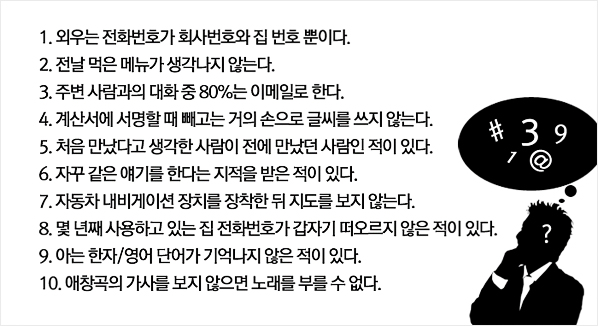

디지털치매 자가 체크리스트

디지털 치매에 대한 우려는 몇 년 전부터 지속적으로 제기되어 왔습니다. 여러분들도 신문 기사 등을 통해 많이 접해보셨을 것 같은데요. 그런데 말입니다(그것이 알고 싶다). 디지털로 인한 기억력 변화가 정말 '치매'라는 이름을 붙일 정도로 문제가 있는 현상일까요? 이에 대한 반론을 이야기 해보기 전에 먼저 흥미로운 연구 하나를 소개해드리고자 합니다.

# Yes. I know, I'm smart.

오늘 소개해드릴 연구는 예일대에서 진행한 'Searching for Explanations: How the internet inflates Estimates of Internal Knowledge'라는 논문인데요. Harvard Business Review 2015년 7~8월호에도 실린 적이 있다고 합니다. 논문 연구자들은 사람들이 인터넷을 일상처럼 생활하게 되면서 생각하는 방식에 어떤 변화가 생겼는지 알아보고자 하였습니다.

연구자들은 총 9개의 실험을 진행하였는데, 각각 약간의 차이는 있으나 실험 방식은 비슷했습니다. 특정 과제(이를 테면 퀴즈 풀기 같은)를 해결하는데 있어 어떤 사람들에게는 인터넷이나 스마트폰을 사용할 수 있게 하고(A그룹), 다른 사람들에게는 이런 도움 없이 오롯이 자신이 알고 있는 것만으로 문제를 풀도록 하였습니다(B그룹). 오픈 북 시험과 일반 시험의 대결이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 결과는 너무나도 당연하게 A그룹의 승리로 끝났습니다. 여기까지 말씀 드리면 참 세상 쓸데없는 실험이었다고 생각하실 것 같아서 질문을 하나 해보겠습니다. "A그룹의 사람들은 B그룹보다 똑똑할까요?" 아마 대부분 "No." 또는 "알 수 없다." 정도로 답하실 것 같습니다. 그런데 말입니다. 실험에 참여했던 사람들은 그렇게 생각하지 않았다고 하네요.

연구자들은 총 9개의 실험을 진행하였는데, 각각 약간의 차이는 있으나 실험 방식은 비슷했습니다. 특정 과제(이를 테면 퀴즈 풀기 같은)를 해결하는데 있어 어떤 사람들에게는 인터넷이나 스마트폰을 사용할 수 있게 하고(A그룹), 다른 사람들에게는 이런 도움 없이 오롯이 자신이 알고 있는 것만으로 문제를 풀도록 하였습니다(B그룹). 오픈 북 시험과 일반 시험의 대결이라고 할 수 있겠습니다. 그리고 결과는 너무나도 당연하게 A그룹의 승리로 끝났습니다. 여기까지 말씀 드리면 참 세상 쓸데없는 실험이었다고 생각하실 것 같아서 질문을 하나 해보겠습니다. "A그룹의 사람들은 B그룹보다 똑똑할까요?" 아마 대부분 "No." 또는 "알 수 없다." 정도로 답하실 것 같습니다. 그런데 말입니다. 실험에 참여했던 사람들은 그렇게 생각하지 않았다고 하네요.

-

이게 지금 무슨 소리인가요?

위의 퀴즈 풀기가 끝난 후, 실험 참여자들은 한 가지 설문에 참여하게 됩니다. 퀴즈를 풀었던 분야와 전혀 관계없이, 전반적인 본인의 지식 수준에 대해서 스스로 평가해보는 내용이었는데요. 예를 들어 퀴즈가 과학 상식에 관련된 것이었다면, 사회 분야에 대한 본인의 지적 능력에 대해 어떻게 생각하는지 기술하는 것이었습니다. 그리고 이 설문에서 A그룹의 사람들은 B그룹보다 스스로의 지적 능력을 높게 평가했습니다. 즉, 인터넷을 활용할 수 있게 됨으로써 "내가 인터넷을 활용해서 지식을 잘 찾을 수 있는 사람이다."가 아니라, "나는 애당초 똑똑한 사람이다."라고 생각하게 된다는 것이죠. 특히 흥미로운 점은 A그룹이 인터넷을 사용해서 찾아낸 정보가 퀴즈의 정답과 큰 관련이 없거나, 또는 아예 정답을 찾지 못한 경우에도 그들은 여전히 본인의 지적 능력을 높게 평가했다는 것입니다.

# 분산기억과 인공인지

인터넷을 활용함으로써 우리는 똑똑해질 수 있습니다. 충분한 조건만 갖춰진다면 세상의 모든 지식들을 찾아낼 수 있으니까요. 하지만 '똑똑해질 수 있는 것'과 '애당초 똑똑하다고 느끼는 것'은 완전히 다른 문제입니다. 왜 우리는 원래 머릿속에 있는 지식도 아닌데 더 똑똑해진 것 마냥 생각하게 되는 것일까요?

이러한 현상을 심리학자들은 '분산기억(transactive memory, 1987)'과 '인공인지(cognitive prosthesis, 1978)'라는 두 개의 개념을 통해 설명합니다. 분산기억은 사회심리학자 Daniel Wegner가 제안한 개념인데요. 사람의 기억에는 한계가 있기 때문에, 사람들이 무의식적으로 자신의 기억을 보완하기 위해 다양한 외부적 자원(예를 들어 다른 사람, 책, 컴퓨터)을 사용한다는 것입니다. 일종의 외장하드인 셈이죠. 인공인지는 분산기억 중 사람이 아닌 사물들을 지칭하는 것이라고 보시면 됩니다. 책, 컴퓨터, 인터넷, 그리고 우리의 친구 스마트폰이 대표적인 인공인지입니다. 이 개념들을 위 실험 결과에 대입해보면 결국 우리가 인터넷을 통한 '분산기억'을 우리 스스로의 기억이라고 무의식 중에 느끼고 있다는 것이죠.

이러한 현상을 심리학자들은 '분산기억(transactive memory, 1987)'과 '인공인지(cognitive prosthesis, 1978)'라는 두 개의 개념을 통해 설명합니다. 분산기억은 사회심리학자 Daniel Wegner가 제안한 개념인데요. 사람의 기억에는 한계가 있기 때문에, 사람들이 무의식적으로 자신의 기억을 보완하기 위해 다양한 외부적 자원(예를 들어 다른 사람, 책, 컴퓨터)을 사용한다는 것입니다. 일종의 외장하드인 셈이죠. 인공인지는 분산기억 중 사람이 아닌 사물들을 지칭하는 것이라고 보시면 됩니다. 책, 컴퓨터, 인터넷, 그리고 우리의 친구 스마트폰이 대표적인 인공인지입니다. 이 개념들을 위 실험 결과에 대입해보면 결국 우리가 인터넷을 통한 '분산기억'을 우리 스스로의 기억이라고 무의식 중에 느끼고 있다는 것이죠.

또 하나의 뇌, 스마트폰

# 치매가 아니다. 업무분화다.

지금도 아마존 정글에는 과거 수렵/채집 시대의 모습을 유지하고 살아가는 원주민들이 있습니다. 그렇다면 최신 과학ㆍ기술 을 사용하는 현대인들보다 그들의 지적 수준은 떨어질까요? 결론은 "그렇지 않다." 입니다. 모든 생활 인프라가 갖춰진 현대인들의 뇌와 달리 그들의 뇌는 정글에서의 생존에 맞게 최적화 되어, 야생동물이나 자연환경을 파악하는데 놀라운 능력을 보여준다고 합니다(Jared Diamond : Guns, Germs, and Steel, 1997). 즉, 뇌는 주어진 상황에 맞게 역동적으로 그 역할을 변화시키고 있는 것이죠.

이런 관점에서 캐나다 출신의 과학ㆍ기술 전문기자인 '클라이브 톰슨'은 저서 '생각은 죽지 않는다'를 통해 '디지털 치매'는 퇴화가 아닌 새로운 발전의 시작이라고 말합니다. 무한한 용량을 가진 컴퓨터를 통해 기억을 대신하고, 인간은 가치판단에 집중하는 새로운 형태의 분업화가 이루어지고 있다는 것이죠. 톰슨은 우리가 더 이상 기억하지 못하는 것은 그것이 기억할 가치가 없기 때문이며, 인간은 정말 흥미를 갖고 있는 것은 잊지 않는다고 말합니다. 또한 소크라테스의 웅변술부터 구텐베르크 혁명을 거쳐 현재의 스마트폰 쇼크까지, 인류 역사의 흐름을 제시하며 인류가 유사 이래 언제나 새로운 기술에 훌륭히 적응해왔음을 강조합니다.

위의 예일대 실험으로 다시 돌아가 보면, 결국 스마트폰을 또 하나의 뇌로 인식하고 사용한다는 것은, 우리가 디지털 혁명에 맞추어 우리의 사고체계를 변화시킨 결과라고 볼 수 있습니다. 단순히 스마트폰 의존증에 걸린 불쌍한 사람들이라고 볼 수 만은 없다는 것이죠.

톰슨은 또 디지털이 인간을 바보로 만들고 있다는 주장을 최근 인터넷이 초래한 글쓰기 홍수를 통해 강력하게 반박합니다. 미국에서만 사람들은 매일 1,540억 통의 이메일을 쓰고, 트위터에 5억 개가 넘는 글을 올리며, 페이스북에 160억 개의 단어를 쓴다고 하는데요. 우편 제도가 발달한 1860년도에 미국인 한 사람이 쓰는 편지는 한 해에 평균 5.15통이었다고 하니, 읽고 쓰는 일이 상당히 늘어난 것만은 사실인 것 같습니다. 쓰기는 읽기보다 더 많은 인지적 노력을 요하는 만큼, 쓰는 인간은 늘 읽기만 하는 인간보다 더 똑똑하다는 것이 그의 주장입니다.

이런 관점에서 캐나다 출신의 과학ㆍ기술 전문기자인 '클라이브 톰슨'은 저서 '생각은 죽지 않는다'를 통해 '디지털 치매'는 퇴화가 아닌 새로운 발전의 시작이라고 말합니다. 무한한 용량을 가진 컴퓨터를 통해 기억을 대신하고, 인간은 가치판단에 집중하는 새로운 형태의 분업화가 이루어지고 있다는 것이죠. 톰슨은 우리가 더 이상 기억하지 못하는 것은 그것이 기억할 가치가 없기 때문이며, 인간은 정말 흥미를 갖고 있는 것은 잊지 않는다고 말합니다. 또한 소크라테스의 웅변술부터 구텐베르크 혁명을 거쳐 현재의 스마트폰 쇼크까지, 인류 역사의 흐름을 제시하며 인류가 유사 이래 언제나 새로운 기술에 훌륭히 적응해왔음을 강조합니다.

위의 예일대 실험으로 다시 돌아가 보면, 결국 스마트폰을 또 하나의 뇌로 인식하고 사용한다는 것은, 우리가 디지털 혁명에 맞추어 우리의 사고체계를 변화시킨 결과라고 볼 수 있습니다. 단순히 스마트폰 의존증에 걸린 불쌍한 사람들이라고 볼 수 만은 없다는 것이죠.

톰슨은 또 디지털이 인간을 바보로 만들고 있다는 주장을 최근 인터넷이 초래한 글쓰기 홍수를 통해 강력하게 반박합니다. 미국에서만 사람들은 매일 1,540억 통의 이메일을 쓰고, 트위터에 5억 개가 넘는 글을 올리며, 페이스북에 160억 개의 단어를 쓴다고 하는데요. 우편 제도가 발달한 1860년도에 미국인 한 사람이 쓰는 편지는 한 해에 평균 5.15통이었다고 하니, 읽고 쓰는 일이 상당히 늘어난 것만은 사실인 것 같습니다. 쓰기는 읽기보다 더 많은 인지적 노력을 요하는 만큼, 쓰는 인간은 늘 읽기만 하는 인간보다 더 똑똑하다는 것이 그의 주장입니다.

-

인류는 지금도 진화 중입니다. 아마도.

# 디지털 네이티브와 아이언맨

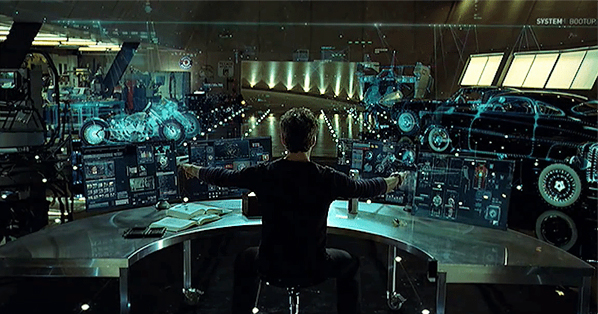

머지않아 Z세대(Generation Z)들이 사회의 주역으로 떠오를 텐데요. Z세대들은 1995년 이후 출생자로, 태어날 때부터 디지털 환경을 체화한 '디지털 네이티브'라고 불립니다. 실제로 그 이전 세대인 '디지털 이주자'들과 이 '디지털 네이티브'들을 대상으로 fMRI 실험을 해보면, 상당히 다른 결과를 얻을 수 있다고 합니다. 말로만 신 인류가 아닌, 정말로 다른 뇌와 사고 체계를 가진 사람들이라는 것이죠. 스마트폰을 또 하나의 뇌로 적극적으로 사용하는 디지털 세대들이 활약하는 세상은 또 어떤 모습일까요? 상상력이 상당히 부족한 저이지만 영화 '아이언맨'에서 조금이나마 그 답을 찾아볼 수 있었습니다.

영화 아이언맨에서 '토니 스타크'가 가장 많이 의지하는 존재는 사실 만능 컴퓨터인 'Jarvis'가 아닐까 합니다. 모든 기계와 설비들을 움직여서 그가 생각하는 것들을 척척 만들어내는 것을 보면, 어쩌면 아이언맨 슈트보다 더 탐나는 기계라고 볼 수 있는데요. 시간이 지날수록 Jarvis같은 시스템도 더욱 발달할 것이고, 이런 IT시스템을 자유자재로 활용하는 Z세대들이 만들어낼 세상의 변화는 정말 놀라울 것으로 생각합니다.

영화 아이언맨에서 '토니 스타크'가 가장 많이 의지하는 존재는 사실 만능 컴퓨터인 'Jarvis'가 아닐까 합니다. 모든 기계와 설비들을 움직여서 그가 생각하는 것들을 척척 만들어내는 것을 보면, 어쩌면 아이언맨 슈트보다 더 탐나는 기계라고 볼 수 있는데요. 시간이 지날수록 Jarvis같은 시스템도 더욱 발달할 것이고, 이런 IT시스템을 자유자재로 활용하는 Z세대들이 만들어낼 세상의 변화는 정말 놀라울 것으로 생각합니다.

-

아이언맨을 하드캐리하는 만능 컴퓨터, Jarvis

# 지능과 지식의 역할을 다시 돌아보며

그럼에도 불구하고, 영화 아이언맨에서는 아무리 똑똑한 컴퓨터 일지라도 결국 그것이 완벽한 우리의 일부가 될 수 없음을 시사하고 있습니다. 토니 스타크가 '아이언맨 슈트'를 처음 만들어낸 곳은 아무런 컴퓨터 장비가 없는 동굴 속이었고, 스마트폰을 통해 구글링을 한 것이 아니라 스스로의 지식에 기반해 모든 설계와 제작을 완료한 것을 보면 결국 아무리 시스템이 좋아도 쓰는 사람이 똑똑해야 한다는 지난한 명제를 다시 한번 되새기게 하는 것이죠.

-

Jarvis 의 도움 없이 만든 최초의 아이언맨슈트, Mark1

언제 어느 때가 되었건 우리가 스마트폰을 사용하지 못하는 상황은 일어날 수 있습니다. 또, 아무리 기술이 발전한다 한들 그것을 사용하는 인간의 통찰력이 없다면, 또 하나의 뇌인 스마트폰도 무용지물이 아닐까 싶습니다. 그런 의미에서 오늘은 오랜만에 책 한 권을 읽어볼까 합니다. 스마트폰에 기대는 사람보다는 스마트폰을 내 마음대로 다루는 사람이 되는 것이 아무래도 모양새가 더 좋겠죠?(웃음)

* Reference

- Matthew Fisher, Mariel K. Goddu, and Frank C. Keil Yale University, Searching for Explanations: How the internet inflates Estimates of Internal Knowledge, 2015

- 중앙대학교 소비자/광고심리 연구실(blog.naver.com/kinjei)

- Jared Diamond : Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human Societies. W.W. Norton & Company, March 1997(재러드 다이아몬드 지음, 김진준 옮김, [총, 균, 쇠], 문학사상사, 2005

- 클라이브 톰슨 지음, 이경남 옮김, 생각은 죽지 않는다(원제 Smarter than you think), 알키, 2015

- 중앙대학교 소비자/광고심리 연구실(blog.naver.com/kinjei)

- Jared Diamond : Guns, Germs, and Steel : The Fates of Human Societies. W.W. Norton & Company, March 1997(재러드 다이아몬드 지음, 김진준 옮김, [총, 균, 쇠], 문학사상사, 2005

- 클라이브 톰슨 지음, 이경남 옮김, 생각은 죽지 않는다(원제 Smarter than you think), 알키, 2015

-

좋아해

23 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0