#문성민 님

2019.05.20

25 LIKE

1,093 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c3%ed%99%94-%eb%8f%84%ec%8b%9c%eb%8a%94-%e5%8f%8d%ed%99%98%ea%b2%bd%ec%a0%81%ec%9d%bc%ea%b9%8c

제3화. 도시는 反환경적일까?

안녕하세요. 서울 도시의 삶 세 번째 이야기 시간입니다. 칼럼을 시작하고 어느새 한 해의 절반이 지나갔네요. 그동안 도시는 추운 겨울을 보내고 벚꽃을 활짝 피워 사람들을 불러모았습니다. 그리고 어느새 무더운 여름을 불러오고 있습니다. 지난 두 번의 칼럼에서는 서울의 역사, 강남의 탄생에 대해 다뤄보았습니다. 오늘은 '도시는 反환경적일까?'라는 주제로 이야기를 해볼까 합니다. 흔히들 우리는 바쁜 도시에서 하루를 보내다가 문득 '아, 시골로 가서 자연을 가까이하며 맑은 공기를 마시며 살고 싶다'라고 생각하곤 합니다. 거기에는 도시는 많은 차량과 공장들로 인해 매연이 가득하고, 강은 폐수로 오염되었으며 이러한 요소들이 각종 질병을 일으키고 삶의 질을 떨어뜨린다는 생각이 깔려 있습니다. 오늘은 역설적이게도 도시가 얼마나 친환경적인 인류의 발명품인지, 그리고 자연과 환경이 처참하게 망가졌다가 완전히 새롭게 태어난 서울의 핵심 지역인 상암동, 과거 난지도에 대한 이야기를 해보고자 합니다.

1. 푸른 잔디 정원이 있는 교외 생활과 지구온난화

1. 푸른 잔디 정원이 있는 교외 생활과 지구온난화

미국우선주의 'America First'를 선언한 미국의 도널드 트럼프 대통령은 기후변화협약인 '파리기후협정'을 과감하게 탈퇴하며 탄소 배출 감축에 대한 노력을 하지 않겠다고 선언했습니다. 그러나 아직도 대부분의 나라가 이 기후협약을 지키려고 탄소 배출을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 그로 인해 탄소를 적게 배출하는 전기차, 수소전기차 산업이 차세대 산업으로 각광받는 등 여러 가지 산업의 변화도 나타나고 있습니다. 우리가 어디에 사느냐에 따라서 일상생활 속에 배출하는 탄소의 양이 차이가 나게 됩니다. 결론부터 말하자면 도시에 사는 사람이 교외에 사는 사람보다 더 적은 탄소를 배출하여 환경에 더 기여하고 있습니다.

우리가 도시를 개발할 때 어떤 지역을 개발하느냐에 따라 'Green field 개발'과 'Brown field 개발'로 나눌 수 있습니다. Green field 개발이란 아직 개발되지 않은 녹지로, 적은 수의 사람들이 거주하고 있는 도시 인근의 교외 지역 개발을 뜻합니다. 반면 Brown field 개발은 말 그대로 갈색 벽돌로 지어진 도심 지역, 사람들이 많이 거주하지만 다소 낙후된 지역을 다시 개발하는, 즉 재개발을 의미합니다. 둘 가운데 당연히 Green field 개발이 쉬울 것입니다. 그곳에 거주하거나 소유하는 사람들의 권리 관계가 Brown field보다 복잡하지 않기 때문에 개발의 주체가 되는 정부나 지방정부가 손쉽고 빠르게 개발 사업을 진행할 수 있기 때문입니다. 이런 이유로 세계의 많은 대도시들은 스프롤 현상이 두드러지게 나타났습니다. 스프롤 현상이란, 도시의 경계 지역이 계속해서 인근 도시들로 확장되면서 도시가 퍼져 나가는 현상을 의미합니다. 정시성의 통근, 통학을 보장해주지 않는 철도 인프라가 동반되지 않는 스프롤 현상은 필연적으로 극심한 차량 혼잡을 유발하고 이로 인해 도심지로 출퇴근이나 통학하는 사람들의 필요에 의한 탄소 배출이 가속화됩니다.

제가 종종 인용하는 도시에 관한 바이블인 에드워드 글레이저 교수의 <도시의 승리>에 따르면 2.56km² 면적에 1만 명의 사람들이 거주할 때 사람들은 2,600리터의 연료를 사용하는 반면 같은 면적 내에 10분의 1인 1,000명이 거주할 경우 4,400리터의 연료를 사용한다고 합니다.1) 도심 지역에 사람들이 모여 살수록 각종 상업 시설, 의료 시설, 업무 시설 등이 몰려 있는 경우가 많고 이로 인해 자동차를 이용하기보다 엘리베이터로 이동하고 대중교통을 활용하며 집 앞의 슈퍼마켓에서 작은 용량의 식료품을 구매하는 생활양식은 매일같이 도심 지역으로 20~30km를 자가용으로 통근하며 일주일에 한 번 장을 보기 위해 차량을 이용해 마트에 가며 탄소를 배출하는 경우보다 더 친환경적이라는 것이지요.

탄소 배출의 양과 도심 지역의 근접한 거리가 반비례하는 관계를 보여주는 여러 가지 지표들이 있습니다. 실례로 미국 내 가구 소득이 한화로 약 7,000만 원을 넘는(6만US달러) 가정에서 일 년간 사용하는 평균 연료는 3,800리터에 육박했지만 도심 지역인 뉴욕 메트로폴리탄에 거주하는 가구들의 연평균 연료 소비량은 3,200리터로 약 20% 가까이 덜 소비하는 것으로 나타났습니다.

1) 도시주거지역의 탄소배출량 비교, 8장 아스팔트보다 더 친환경적인 것이 있을까? p365 <도시의 승리>, 에드워드 글레이져

우리가 도시를 개발할 때 어떤 지역을 개발하느냐에 따라 'Green field 개발'과 'Brown field 개발'로 나눌 수 있습니다. Green field 개발이란 아직 개발되지 않은 녹지로, 적은 수의 사람들이 거주하고 있는 도시 인근의 교외 지역 개발을 뜻합니다. 반면 Brown field 개발은 말 그대로 갈색 벽돌로 지어진 도심 지역, 사람들이 많이 거주하지만 다소 낙후된 지역을 다시 개발하는, 즉 재개발을 의미합니다. 둘 가운데 당연히 Green field 개발이 쉬울 것입니다. 그곳에 거주하거나 소유하는 사람들의 권리 관계가 Brown field보다 복잡하지 않기 때문에 개발의 주체가 되는 정부나 지방정부가 손쉽고 빠르게 개발 사업을 진행할 수 있기 때문입니다. 이런 이유로 세계의 많은 대도시들은 스프롤 현상이 두드러지게 나타났습니다. 스프롤 현상이란, 도시의 경계 지역이 계속해서 인근 도시들로 확장되면서 도시가 퍼져 나가는 현상을 의미합니다. 정시성의 통근, 통학을 보장해주지 않는 철도 인프라가 동반되지 않는 스프롤 현상은 필연적으로 극심한 차량 혼잡을 유발하고 이로 인해 도심지로 출퇴근이나 통학하는 사람들의 필요에 의한 탄소 배출이 가속화됩니다.

제가 종종 인용하는 도시에 관한 바이블인 에드워드 글레이저 교수의 <도시의 승리>에 따르면 2.56km² 면적에 1만 명의 사람들이 거주할 때 사람들은 2,600리터의 연료를 사용하는 반면 같은 면적 내에 10분의 1인 1,000명이 거주할 경우 4,400리터의 연료를 사용한다고 합니다.1) 도심 지역에 사람들이 모여 살수록 각종 상업 시설, 의료 시설, 업무 시설 등이 몰려 있는 경우가 많고 이로 인해 자동차를 이용하기보다 엘리베이터로 이동하고 대중교통을 활용하며 집 앞의 슈퍼마켓에서 작은 용량의 식료품을 구매하는 생활양식은 매일같이 도심 지역으로 20~30km를 자가용으로 통근하며 일주일에 한 번 장을 보기 위해 차량을 이용해 마트에 가며 탄소를 배출하는 경우보다 더 친환경적이라는 것이지요.

탄소 배출의 양과 도심 지역의 근접한 거리가 반비례하는 관계를 보여주는 여러 가지 지표들이 있습니다. 실례로 미국 내 가구 소득이 한화로 약 7,000만 원을 넘는(6만US달러) 가정에서 일 년간 사용하는 평균 연료는 3,800리터에 육박했지만 도심 지역인 뉴욕 메트로폴리탄에 거주하는 가구들의 연평균 연료 소비량은 3,200리터로 약 20% 가까이 덜 소비하는 것으로 나타났습니다.

1) 도시주거지역의 탄소배출량 비교, 8장 아스팔트보다 더 친환경적인 것이 있을까? p365 <도시의 승리>, 에드워드 글레이져

-

대도시는 생각보다 매우 친환경적이다(출처: 직접촬영)

-

2. 도시가 너희를 장수하게 하리라

2. 도시가 너희를 장수하게 하리라

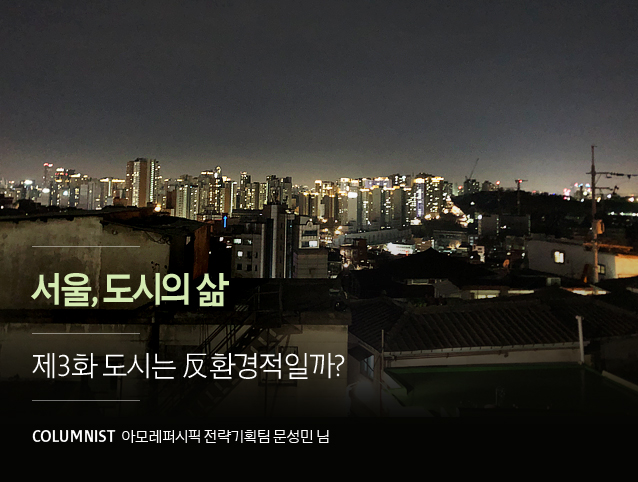

도시는 제가 첫 칼럼에서부터 말씀드렸듯이 하나의 생명체와 같은 모습을 띠고 있습니다. 우리 몸 안에 맑은 피를 공급하는 동맥이 있고, 사용한 피를 다시 심장으로 보내주는 정맥이 있듯이 도시에도 우리가 사용해야 할 깨끗한 물을 가정으로 보내주는 상수도가 있고, 사용한 물이 아무 곳으로나 흘러가서 각종 질병을 일으켜 전염병을 퍼뜨리지 못하도록 안전하게 하수처리장까지 보내주는 하수도가 존재합니다. 즉 동맥은 상수도이고 정맥은 하수도라고 할 수 있죠. 이 칼럼을 읽는 거의 대다수의 세대가 상하수도가 완비된 도시에서 거주하는 삶을 살아왔기 때문에 상하수도가 얼마나 우리의 삶의 질을 개선하고 인류의 행복을 이끌어왔는지 체감하기 어려운 면이 있습니다. 로마 시대는 상수도가 안전하게 구축되어 있었으나 이를 유지하는 관리 비용 부담과 관리 능력이 쇠퇴하며 수도는 방치됐고 끝내 소멸했습니다. 그 결과 인류는 중세 시대 각종 전염성 돌림병에 수많은 목숨을 잃어야 했습니다. 지금은 찾아보기 힘든 이질, 콜레라, 장티푸스 등으로 많은 사람들이 죽어갔고 이를 막기 위해 전염병이 퍼진 도시는 소독을 이유로 불태워졌으며, 많은 무고한 사람들이 마녀사냥을 당하며 죽어가야 했습니다.

그렇게 문명 없이 살아가던 어느 날, 이미 산업혁명은 시작되어 많은 농노들이 해방되어 도시 근로자로 런던 공장에서 일하고 있을 무렵, 런던 브로드가의 의사였던 존 스노는 지도를 펴고 콜레라가 발병한 가구들을 체크합니다. 당시에는 콜레라가 공기로 퍼진다고 믿던 시절이었습니다.2) 그리고 존 스노는 콜레라 발병 가구들의 공통점으로 같은 펌프에서 물을 퍼 올려 먹었다는 가설을 세우고 그 펌프를 폐쇄하자는 제안을 합니다. 놀랍게도 콜레라는 잡혔습니다. 그 후 수세식 화장실과 하수도의 접속이 시작되었고 대규모 하수도 건설로 콜레라를 예방할 수 있는 기반을 만듭니다.

1902년 벨기에에서의 염소 소독을 이후로 그전에는 오존 등의 화학반응을 토대로 물을 소독하던 방식에서 값싸고 지속적이고 안전하게 물의 세균을 소독할 수 있는 염소를 활용함으로써 지금까지 상수도의 물을 관리하기에 이르렀습니다. 우리나라의 경우 1908년 현재의 서울숲 근처인 뚝도 정수장이 최초의 상수도 시설이었습니다. 지금은 상상하기 어렵지만 당시에는 청계천과 중랑천의 물이 맑았기 때문에 그 물을 이용해서 취수-침전-여과-정수 과정을 거쳐 친환경적으로 맑은 수돗물을 만들어 12만 5,000명의 시민에게 공급했습니다. 상하수도로 인간의 수명이 무려 30여 년 연장되었다는 게 서울대 건설환경공학부 한무영 교수의 설명입니다.3)

2) A Historic Inflection Point In Capitalism's Battle Against Climate Change(www.forbes.com)

3) 한국과학창의재단 사이언스올 [응용과학] <상하수도, 인간 수명을 비약적으로 늘리다>

그렇게 문명 없이 살아가던 어느 날, 이미 산업혁명은 시작되어 많은 농노들이 해방되어 도시 근로자로 런던 공장에서 일하고 있을 무렵, 런던 브로드가의 의사였던 존 스노는 지도를 펴고 콜레라가 발병한 가구들을 체크합니다. 당시에는 콜레라가 공기로 퍼진다고 믿던 시절이었습니다.2) 그리고 존 스노는 콜레라 발병 가구들의 공통점으로 같은 펌프에서 물을 퍼 올려 먹었다는 가설을 세우고 그 펌프를 폐쇄하자는 제안을 합니다. 놀랍게도 콜레라는 잡혔습니다. 그 후 수세식 화장실과 하수도의 접속이 시작되었고 대규모 하수도 건설로 콜레라를 예방할 수 있는 기반을 만듭니다.

1902년 벨기에에서의 염소 소독을 이후로 그전에는 오존 등의 화학반응을 토대로 물을 소독하던 방식에서 값싸고 지속적이고 안전하게 물의 세균을 소독할 수 있는 염소를 활용함으로써 지금까지 상수도의 물을 관리하기에 이르렀습니다. 우리나라의 경우 1908년 현재의 서울숲 근처인 뚝도 정수장이 최초의 상수도 시설이었습니다. 지금은 상상하기 어렵지만 당시에는 청계천과 중랑천의 물이 맑았기 때문에 그 물을 이용해서 취수-침전-여과-정수 과정을 거쳐 친환경적으로 맑은 수돗물을 만들어 12만 5,000명의 시민에게 공급했습니다. 상하수도로 인간의 수명이 무려 30여 년 연장되었다는 게 서울대 건설환경공학부 한무영 교수의 설명입니다.3)

2) A Historic Inflection Point In Capitalism's Battle Against Climate Change(www.forbes.com)

3) 한국과학창의재단 사이언스올 [응용과학] <상하수도, 인간 수명을 비약적으로 늘리다>

-

존 스노 박사가 만든 지도

(콜레라 박멸에 기여함)

(출처 : 중앙선데이) -

로마시대의 상수도 (출처 : 사이언스 피디아)

-

한국 최초의 상수도 (출처 : 동아일보)

-

뚝도(뚝섬)에 위치 (현재 서울숲) (출처 : 동아일보)

3. 난지도의 기적- 노을공원, 하늘공원, 서울 월드컵경기장

3. 난지도의 기적- 노을공원, 하늘공원, 서울 월드컵경기장

도시와 환경의 관계에 대해 이야기하면서 절대 빼놓아서는 안 되는 지역이 바로 서울에 있습니다. 바로 상암의 난지도입니다. 난지도(蘭芝島)라고 불린 이 섬은 과거 섬에 난꽃이 만발했다고 합니다.4) 지금은 여의도와 노들섬 정도가 섬으로 알려졌으나 과거에는 한강이 워낙 큰 강이었던 덕에 섬들이 많았습니다. 공유수면매립제도에 의해 모래톱으로 간주되어 압구정의 뚝방이 되고 아파트의 골재로 쓰인 저자도, 1925년 을축년 대홍수로 인해 광진구에 근접했던 지역이었던 잠실섬, 그리고 바로 이 난지도까지 여의도뿐 아니라 많은 섬들이 한강에 존재했었죠. 난이 많아 아름다웠던 이 섬은 1978년 넘쳐나는 서울의 인구로 인해 발생한 쓰레기를 매립할 쓰레기 매립지로 지정됩니다. 1994년 분리수거 및 폐기물 종량제가 시행되기 이전이었기 때문에, 음식, 생활 쓰레기 및 각종 알루미늄/철/플라스틱/종이 등 온갖 종류의 서울 시내의 생활 쓰레기가 이 섬으로 몰려들었습니다. 쓰레기는 산을 이루었고 인근의 상암동에 거주하던 주민들은 숨을 쉬기조차 어려운 상황이 되었습니다. 1978년부터 1993년까지 무려 15년에 걸쳐 수많은 쓰레기가 쌓이며 산이 되어갔던 것이지요. 현재의 상암동 하늘공원과 노을공원이 언덕인 것은 쓰레기 더미로 산을 이룬 것이지 원래부터 산이었던 것은 아닙니다.

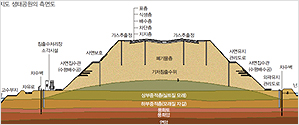

1992년, 서울 도읍 600년이 되는 1994년을 기념하기 위해 여의도, 용산, 상암, 뚝섬, 마곡 등에 전략적 개발이 구상되었고 1998년, 2002년 월드컵을 4년 앞둔 시기에 더욱 속도를 내어 복원 개발을 밀어붙였습니다. 일단 토양에 쌓인 침출수가 한강 유역으로 흘러드는 것을 방지하기 위해 시멘트로 벽을 세워 막았고 그 이후 토양에서 방출되는 매립 가스인 메탄가스와 이산화탄소를 포집해서 에너지로 활용하는 방안을 수립했습니다. 그리고 2002년 월드컵 개최에 맞춰 공원으로 완전히 새롭게 재탄생했습니다. 이는 과연 세계적 수준의 복원이었는데 우리보다 선진국인 일본, 미국은 물론 환경이 우수한 뉴질랜드 그리고 개발도상국들 약 40여 개 이상의 국가에서 견학을 오는 사례로 거듭나기에 이르렀습니다.5)

오늘은 도시가 지구 전체에 끼치는 긍정적인 영향을 통해 도시의 친환경성, 도시가 인류의 건강에 기여한 점, 그리고 마지막으로 환경이 망가진 도시를 완전히 살려낸 사례를 살펴보았습니다. 우리가 아무렇지 않게 매일 아침저녁으로 사용하는 깨끗한 물과 다 사용한 후 하수도로 흘러간 물들이 정교하게 처리되면서 우리의 삶이 얼마나 윤택해지는지, 우리가 지구온난화 방지에 아무런 기여를 하지 않는다고 생각할 수 있지만 자가용이 아닌 엘리베이터를 타고 도시를 걸어 다니는 행동이 얼마나 큰 도움이 되는지, 그리고 우리가 갈 수 있는 공원이 과거에 어떤 모습이었는지를 알게 된다면 도시가 더욱 매력적으로 느껴질 것이라고 생각합니다. 다음 시간에는 이 시대의 화두 '젠트리피케이션'을 다뤄보도록 하겠습니다. 그럼 두 달 뒤에 뵙겠습니다.

4) Visit Seoul net [서울 스토리텔링] 한강이 들려주는 생생한 서울 이야기

5) 서울정책아카이브 난지도생태공원 조성사업

1992년, 서울 도읍 600년이 되는 1994년을 기념하기 위해 여의도, 용산, 상암, 뚝섬, 마곡 등에 전략적 개발이 구상되었고 1998년, 2002년 월드컵을 4년 앞둔 시기에 더욱 속도를 내어 복원 개발을 밀어붙였습니다. 일단 토양에 쌓인 침출수가 한강 유역으로 흘러드는 것을 방지하기 위해 시멘트로 벽을 세워 막았고 그 이후 토양에서 방출되는 매립 가스인 메탄가스와 이산화탄소를 포집해서 에너지로 활용하는 방안을 수립했습니다. 그리고 2002년 월드컵 개최에 맞춰 공원으로 완전히 새롭게 재탄생했습니다. 이는 과연 세계적 수준의 복원이었는데 우리보다 선진국인 일본, 미국은 물론 환경이 우수한 뉴질랜드 그리고 개발도상국들 약 40여 개 이상의 국가에서 견학을 오는 사례로 거듭나기에 이르렀습니다.5)

오늘은 도시가 지구 전체에 끼치는 긍정적인 영향을 통해 도시의 친환경성, 도시가 인류의 건강에 기여한 점, 그리고 마지막으로 환경이 망가진 도시를 완전히 살려낸 사례를 살펴보았습니다. 우리가 아무렇지 않게 매일 아침저녁으로 사용하는 깨끗한 물과 다 사용한 후 하수도로 흘러간 물들이 정교하게 처리되면서 우리의 삶이 얼마나 윤택해지는지, 우리가 지구온난화 방지에 아무런 기여를 하지 않는다고 생각할 수 있지만 자가용이 아닌 엘리베이터를 타고 도시를 걸어 다니는 행동이 얼마나 큰 도움이 되는지, 그리고 우리가 갈 수 있는 공원이 과거에 어떤 모습이었는지를 알게 된다면 도시가 더욱 매력적으로 느껴질 것이라고 생각합니다. 다음 시간에는 이 시대의 화두 '젠트리피케이션'을 다뤄보도록 하겠습니다. 그럼 두 달 뒤에 뵙겠습니다.

4) Visit Seoul net [서울 스토리텔링] 한강이 들려주는 생생한 서울 이야기

5) 서울정책아카이브 난지도생태공원 조성사업

-

난지도의 과거 모습 (출처 : 서울정책아카이브)

-

난지도 지도(Map) (출처 : 서울정책아카이브)

-

난지도에 폐기물을 실어 나르는 트럭 행렬 (현재 자유로)

(출처 : 서울정책아카이브) -

난지도에서 쓸 만한 물건을 찾던 도시 빈민들

(출처 : 서울정책아카이브)

-

1

1. 산이 되어버린 난지도(현재 노을공원 하늘공원은 과거에 산이 아니었음) (출처 : 서울정책아카이브)

2

2. 난지도 복원 과정(침출수 유출을 막는 작업 후 쓰레기를 덮어 산을 만듦) (출처 : 서울정책아카이브)

-

3

3. 현재 노을공원의 모습

-

좋아해

25 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0