#이은주 님

2017.03.08

12 LIKE

1,305 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c1%ed%99%94-%ec%b9%b4%ec%9e%90%ed%9d%90%ec%8a%a4%ed%83%84%ec%9d%98-%ec%9e%ac%ec%99%b8-%eb%8f%99%ed%8f%ac-%ea%b3%a0%eb%a0%a4%ec%9d%b8

제1화. 카자흐스탄의 재외 동포, '고려인'

아모레퍼시픽그룹 사우들이 직접 작성한 칼럼을 소개하는 코너입니다

칼럼니스트아모레퍼시픽그룹 감사팀 이은주님

# 시작하기에 앞서

안녕하세요. 2017년도 칼럼니스트로 활동하게 된 이은주입니다. 저도 종종 뉴스스퀘어에서 다양한 주제의 칼럼을 흥미롭게 읽곤 하는데, 저의 해외 거주 이야기도 여러분에게 소소한 즐거움을 줄 수 있었으면 좋겠습니다.

저는 외교관인 아버지를 따라 4 대륙 7 국가에서 살았습니다. 요즘은 해외여행도 많이 다니고 TV에서도 해외여행지나 맛집을 소개하는 방송이 많다 보니, 더 이상 세계 어느 국가도 낯설고 멀기만 한 곳은 아닌 것 같습니다. 그래서 이번 칼럼을 통해 저는 조금은 생소하게 느껴지는 세 국가! 카자흐스탄, 남아프리카공화국, 예멘을 소개하고자 합니다. 카자흐스탄과 남아프리카공화국은 제가 어렸을 적에 살았던 국가이고, 예멘은 부모님이 한때 거주하셔서 방문했던 국가입니다. 먼저 오늘 소개해드릴 국가는 카자흐스탄입니다.

저는 외교관인 아버지를 따라 4 대륙 7 국가에서 살았습니다. 요즘은 해외여행도 많이 다니고 TV에서도 해외여행지나 맛집을 소개하는 방송이 많다 보니, 더 이상 세계 어느 국가도 낯설고 멀기만 한 곳은 아닌 것 같습니다. 그래서 이번 칼럼을 통해 저는 조금은 생소하게 느껴지는 세 국가! 카자흐스탄, 남아프리카공화국, 예멘을 소개하고자 합니다. 카자흐스탄과 남아프리카공화국은 제가 어렸을 적에 살았던 국가이고, 예멘은 부모님이 한때 거주하셔서 방문했던 국가입니다. 먼저 오늘 소개해드릴 국가는 카자흐스탄입니다.

# 카자흐스탄을 한눈에!

카자흐스탄은 세계에서 9번째로 큰 국가로서, 면적으로는 우리나라의 12배에 달하는 국가입니다. '-스탄'으로 끝나는 이름에서 유추할 수 있듯이('-스탄'의 어원은 페르시아어로 국가 또는 지역을 의미합니다.), 구소련 국가 중 하나로, 카자흐어(터키어의 방언) 외에 러시아어를 공통어로 쓰고 있습니다. 또한, 이곳은 광물과 석유가 풍부해 중앙아시아의 60%에 해당하는 GDP를 생산하는데, 전체 GDP는 $1,281억(2016년 IMF 기준, 세계 55위)으로 $1조 4,044억(2016년 IMF 기준, 세계 11위)을 생산하는 우리나라에 비하면 약 1/12에 해당하는 수준입니다.

지리적인 이유로 옛적부터 실크로드를 비롯한 유럽과 아시아를 잇는 역할을 했던 카자흐스탄에는 약 120개의 다양한 민족들이 살고 있고, 그중 카자흐족(63.6%)과 러시아인(23.3%)의 비중이 제일 높습니다.

지리적인 이유로 옛적부터 실크로드를 비롯한 유럽과 아시아를 잇는 역할을 했던 카자흐스탄에는 약 120개의 다양한 민족들이 살고 있고, 그중 카자흐족(63.6%)과 러시아인(23.3%)의 비중이 제일 높습니다.

-

카자흐스탄 지도 (출처 : 네이버 해외정보)

# 카레이스키, 고려사람(Корё-сарам) 또는 고려인

앞서 말한 카자흐스탄의 요약을 들으면 중국과 비슷한 점이 꽤 있습니다. 카자흐스탄도 한때는 공산주의 국가였고, 다민족 국가이며, 영토도 넓습니다. 그리고 중국에는 조선족이 있다면 카자흐스탄에는 고려인이 있습니다. 고려인이란, 1860년대에 큰 흉년으로 생존을 위해 연해주(시베리아 동남쪽, 동해 인근의 러시아 영토)로 이주했던 우리나라 조상들 또는 1905년 을사늑약 이후 연해주에서 의병투쟁과 애국계몽운동을 펼쳤던 항일독립운동가들의 후손들을 말하며, 현재 러시아와 중앙아시아에 약 55만 명의 재외 동포들이 뿌리를 내려 살고 있습니다.

2015년도 재외동포재단 통계자료에 따르면, 카자흐스탄에 107,613명의 재외 동포가 살고 있으며, 전 세계에 흩어져 있는 재외 동포 중 9위에 해당하는 규모라고 하네요. 참고로 재외 동포들이 제일 많이 사는 10개의 국가 중에 세 국가는 러시아와 중앙아시아가 있습니다(5위 우즈베키스탄, 6위 러시아, 9위 카자흐스탄).

그렇다면 왜 러시아의 연해주와 블라디보스토크에서 지냈던 우리의 조상들이 한국과 6,000km(비행기 7시간 거리) 이상 차이 나는 곳에 터를 잡게 된 것일까요? 그 이유는 바로 스탈린의 민족 강제이주정책에 따라 구소련 정부가 1937년 9월부터 12월까지 연해주에 거주하고 있던 171,781명의 한인을 당시 척박했던 카자흐스탄과 우즈베키스탄에 강제로 이주시켰기 때문입니다. 1920년대 블라디보스토크 농촌 인구의 25%를 차지할 정도로 연해주로 넘어간 한인 인구가 늘어나면서, 구소련 정부는 한인들이 일본의 스파이가 될 수 있다는 점을 우려했다고 합니다. (당시 구소련은 일본과 대치하고 있었습니다.) 그래서 실제 구소련 정부는 1935년부터 3년 동안 2,500명의 한인 지식인 및 지도자들을 '일본 간첩'이란 이유로 총살했고, 강제 이주를 통해 철저한 인종 청소(Ethnic Cleansing)를 강행했습니다.

2015년도 재외동포재단 통계자료에 따르면, 카자흐스탄에 107,613명의 재외 동포가 살고 있으며, 전 세계에 흩어져 있는 재외 동포 중 9위에 해당하는 규모라고 하네요. 참고로 재외 동포들이 제일 많이 사는 10개의 국가 중에 세 국가는 러시아와 중앙아시아가 있습니다(5위 우즈베키스탄, 6위 러시아, 9위 카자흐스탄).

그렇다면 왜 러시아의 연해주와 블라디보스토크에서 지냈던 우리의 조상들이 한국과 6,000km(비행기 7시간 거리) 이상 차이 나는 곳에 터를 잡게 된 것일까요? 그 이유는 바로 스탈린의 민족 강제이주정책에 따라 구소련 정부가 1937년 9월부터 12월까지 연해주에 거주하고 있던 171,781명의 한인을 당시 척박했던 카자흐스탄과 우즈베키스탄에 강제로 이주시켰기 때문입니다. 1920년대 블라디보스토크 농촌 인구의 25%를 차지할 정도로 연해주로 넘어간 한인 인구가 늘어나면서, 구소련 정부는 한인들이 일본의 스파이가 될 수 있다는 점을 우려했다고 합니다. (당시 구소련은 일본과 대치하고 있었습니다.) 그래서 실제 구소련 정부는 1935년부터 3년 동안 2,500명의 한인 지식인 및 지도자들을 '일본 간첩'이란 이유로 총살했고, 강제 이주를 통해 철저한 인종 청소(Ethnic Cleansing)를 강행했습니다.

-

러시아 지역 한인 이주경로 (출처 : 네이버 "러시아 지역 한인의 삶과 기억의 공간")

우리나라 역사상 가장 암울했던 일제강점기를 말하면 사람들은 보통 위안부 할머니나 독립운동가들의 희생을 먼저 떠오르지만, 고려인들도 사실 우리나라 근현대사의 뼈아픈 상처의 잔흔입니다.

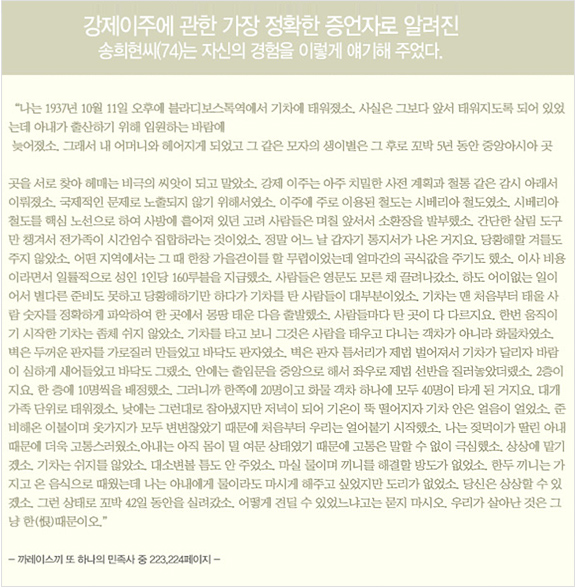

강제 이주 생존자의 생생한 증언을 읽어보면, 6.25 전쟁으로 인한 피난 및 생이별과 흡사한 아픔을 겪은 우리 조상들의 당시 상황을 체감할 수 있습니다.

강제 이주 생존자의 생생한 증언을 읽어보면, 6.25 전쟁으로 인한 피난 및 생이별과 흡사한 아픔을 겪은 우리 조상들의 당시 상황을 체감할 수 있습니다.

-

강제 이주자의 생생한 증언 (출처 : 고려인 돕기 운동본부 웹사이트)

마지막 문장을 읽어보면 강제 이주를 당한 한인들이 기차에서 42일간의 횡단을 살아날 수 있었던 것은 오직 '한(恨)' 때문이라고 표현합니다. 씁쓸하지만 이 한은 우리 민족이 근현대사의 위기를 극복하는데 큰 원동력이 된 것 같습니다. 아무것도 없는 황무지에 내던져진 한인들은 중앙아시아에 새로운 씨앗을 뿌리고 적응하며 지금까지 그들의 후손들이 고려인이라는 이름으로 조상들의 한이 서린 곳을 꿋꿋이 지켜나가고 있습니다.

-

1937년 강제 이주 후 한인들이 첫 겨울을 보낸 카자흐스탄의 우쉬토베

(출처 : 네이버 "러시아 지역 한인의 삶과 기억의 공간")

-

1999년 카자흐스탄 한국대사관에서 세운 기념비(좌), 2002년 카자흐스탄 친선협회에서 세운 기념비(우)

(출처: 네이버 "러시아 지역 한인의 삶과 기억의 공간")

# 마치면서

카자흐스탄은 제가 초등학생 때 살면서 '나와 비슷한 생김새를 가지고, 같은 뿌리를 나눈 동포가 사는 나라'라는 인상만이 어렴풋이 남아 있었습니다. 그렇기에 사실 저도 이번 칼럼을 쓰면서 다시 한번 고려인의 역사와 우리나라의 근현대사를 돌아 보는 기회를 가졌습니다.

블라디보스토크의 한인 마을이자 독립운동 기지인 신한촌에서 많은 독립운동가가 활동했다는 사실과 일제강점기 당시 연해주에 위치한 한인 학교만 380개였으며, 한인 잡지와 신문이 13종이었고, 만주 대한독립군의 총 사령군으로 활약했던 홍범도 장군 역시 강제 이주정책의 희생자로 카자흐스탄 크즐오르다에서 생을 마감한 사실을 새롭게 알게 됐습니다. 이 모든 내용을 칼럼에 담아내기는 어려우므로, 고려인의 역사에 대해 관심 있는 분들은 아래 웹사이트들을 참고해주시길 바랍니다.

블라디보스토크의 한인 마을이자 독립운동 기지인 신한촌에서 많은 독립운동가가 활동했다는 사실과 일제강점기 당시 연해주에 위치한 한인 학교만 380개였으며, 한인 잡지와 신문이 13종이었고, 만주 대한독립군의 총 사령군으로 활약했던 홍범도 장군 역시 강제 이주정책의 희생자로 카자흐스탄 크즐오르다에서 생을 마감한 사실을 새롭게 알게 됐습니다. 이 모든 내용을 칼럼에 담아내기는 어려우므로, 고려인의 역사에 대해 관심 있는 분들은 아래 웹사이트들을 참고해주시길 바랍니다.

1) 고려인돕기 운동본부 웹사이트 : http://www.koreis.com/main/06_koreis/koreis_01.asp

2) 네이버 지식백과의 '러시아 지역 한인의 삶과 기억의 공간': http://terms.naver.com/list.nhn?cid=51289&categoryId=51289

3) 마이클 킴 사진작가가 담아낸 '고려인들의 모습': http://www.michaelvincekim.com/the-koreans-of-kazakhstan/

2) 네이버 지식백과의 '러시아 지역 한인의 삶과 기억의 공간': http://terms.naver.com/list.nhn?cid=51289&categoryId=51289

3) 마이클 킴 사진작가가 담아낸 '고려인들의 모습': http://www.michaelvincekim.com/the-koreans-of-kazakhstan/

또한, 상하이에 방문할 기회가 생긴다면 대한민국 임시 정부에 들러보는 것도 좋을 것 같습니다. 다음 칼럼은 조금 더 가벼운 주제로, 한국 문화를 계승하기 위한 고려인의 노력과 카자흐스탄의 메이크업 시장에 대해 다루겠습니다. 추운 날씨에 모두 감기 조심하시길 바라며 다음 칼럼 때 뵙겠습니다! ^^

-

좋아해

12 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0