#김재석 님

2019.01.14

28 LIKE

1,761 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c1%ed%99%94-%ec%a1%b0%ec%84%a0-%ec%99%95%eb%a6%89%ec%9d%80-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c-%eb%a7%8c%eb%93%a4%ec%96%b4%ec%a1%8c%eb%82%98

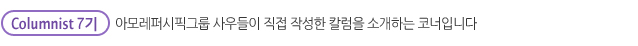

제1화. 조선 왕릉은 어떻게 만들어졌나?

칼럼니스트김재석 님

아모레퍼시픽 영업혁신팀

칼럼을 시작하며

안녕하십니까, 저는 7기 칼럼을 쓰게 된 김재석입니다. 이 지면을 빌려 저는 무덤, 그중에서 조선 왕릉에 관해 이야기해보고자 합니다.

2009년 조선 왕릉이 유네스코 세계유산으로 등재되었습니다. 우리나라의 유네스코 세계유산으로는 석굴암과 불국사, 해인사 장경판전, 종묘, 창덕궁, 수원화성, 고창/화순/강화 고인돌 유적, 경주 역사유적지구, 한국의 역사마을:하회와 양동, 남한산성, 백제역사유적지구, 제주 화산섬과 용암 동굴, 산사, 한국의 산지 승원이 있고, 북한에는 개성역사유적지구가 지정되어 있습니다.

조선 왕릉에 관심을 갖게 된 것은 아이들에게 서울 근교에서 보여주고 싶은 곳을 찾다 태조 이성계의 왕릉이 억새로 뒤덮여 있다는 사실을 알게 되면서부터였습니다. 왜 왕릉에 억새가 있을까, 조선의 왕들은 조선 왕릉을 통해 과거를 추모하고 현재를 유지하며 미래를 지향해 조선 왕조를 굳건히 하고자 했던 역사가 숨어 있는 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다.

그리고 도굴을 당하지 않은 왕의 무덤이라는 타이틀이 붙은 조선 왕릉은 어떤 건축 기술을 사용했을까에 대한 관심과 조선 왕릉에 스토리가 있다는 점도 관심을 갖게 된 이유입니다.

왕릉에는 드라마의 주인공이 많이 있다는 사실을 알고 계신지요? 지금 드라마나 영화에서 나오는 박보검, 채시라 등이 연기한 실제 인물들이 조선 왕릉에 묻혀 있습니다. 빼어난 자연경관과 곳곳에 숨어 있는 우리 역사 이야기들이 담겨 있는 조선 왕릉으로 들어가보시겠습니까?

2009년 조선 왕릉이 유네스코 세계유산으로 등재되었습니다. 우리나라의 유네스코 세계유산으로는 석굴암과 불국사, 해인사 장경판전, 종묘, 창덕궁, 수원화성, 고창/화순/강화 고인돌 유적, 경주 역사유적지구, 한국의 역사마을:하회와 양동, 남한산성, 백제역사유적지구, 제주 화산섬과 용암 동굴, 산사, 한국의 산지 승원이 있고, 북한에는 개성역사유적지구가 지정되어 있습니다.

조선 왕릉에 관심을 갖게 된 것은 아이들에게 서울 근교에서 보여주고 싶은 곳을 찾다 태조 이성계의 왕릉이 억새로 뒤덮여 있다는 사실을 알게 되면서부터였습니다. 왜 왕릉에 억새가 있을까, 조선의 왕들은 조선 왕릉을 통해 과거를 추모하고 현재를 유지하며 미래를 지향해 조선 왕조를 굳건히 하고자 했던 역사가 숨어 있는 게 아닐까 하는 생각이 들었습니다.

그리고 도굴을 당하지 않은 왕의 무덤이라는 타이틀이 붙은 조선 왕릉은 어떤 건축 기술을 사용했을까에 대한 관심과 조선 왕릉에 스토리가 있다는 점도 관심을 갖게 된 이유입니다.

왕릉에는 드라마의 주인공이 많이 있다는 사실을 알고 계신지요? 지금 드라마나 영화에서 나오는 박보검, 채시라 등이 연기한 실제 인물들이 조선 왕릉에 묻혀 있습니다. 빼어난 자연경관과 곳곳에 숨어 있는 우리 역사 이야기들이 담겨 있는 조선 왕릉으로 들어가보시겠습니까?

조선 왕릉에 대하여

조선은 이성계를 주축으로 하는 무장 세력과 성리학을 받아들인 신진사대부가 결합해 세운 나라입니다. 건국의 주축인 신진사대부들은 자신의 성리학적 질서에 기반해 궁궐, 제도 등을 확립했습니다. 그런 차원에서 고대의 왕릉처럼 권위를 유지하면서 백성에 부담이 가지 않게 하는 것이 기본 구상이었다고 볼 수 있습니다.

조선 건국의 주도 세력이 보기에 왕릉은 유교적인 질서에 부응하는 모습이어야 했습니다. 왕조가 지속되고 있다는 사실을 대내외적으로 보여주는 것이 필요했습니다. 궁궐을 조성할 때 종묘를 세워 왕들의 제향 공간으로 위패를 모신 것도 바로 그런 취지였습니다. 왕릉은 종묘에 위패로 모신 왕들이 살던 공간과 동일한 구성으로 만들었습니다.

지난 2009년 대한민국에 존재하는 조선 왕릉 40기(북한에 2기 제외)가 유네스코 세계문화유산으로 지정되었습니다. 조선 왕릉은 고구려, 백제, 신라부터 고려를 거쳐 내려온 장묘 문화의 완성체입니다.

유네스코 선정 자료에 보면, 조선 왕릉은 고인돌부터 고려 왕릉에 이르기까지 축조된 개념에 기반해 조성되었습니다. 특히 신라 시대 특유의 무덤 체계에서 발전했습니다. 목재로 안쪽에 댄 넓은 구덩이를 마련해 돌로 채운 다음 흙으로 덮는 고분 방식에 기반합니다. 통일신라 시대 이후 왕릉은 사방을 향해 선 석호(石虎), 상석 등 독특한 석물을 배치하는 특유한 개성을 나타냈습니다. 고려 시대에 들어선 이후에도 비슷한 방식으로 지어졌으며, 산등성이와 서쪽에서 동쪽으로 흐르는 시냇물 사이에 지어지는 양상을 보였습니다. 이 시기에는 경계 석주, 석등, T자형 사당, 비석과 비각 같은 새로운 특징들도 등장합니다. 또한 호랑이, 사자, 양을 조각한 석물들로 봉분을 둘러싸기 시작했습니다.

(출처 : 유네스코 세계유산센터, http://heritage.unesco.or.kr)

조선 왕릉은 과거의 부족한 부분을 보완해 중국이나 다른 나라의 왕릉에 비해 더욱 견고하게 지어졌습니다. 고려 왕릉 등에 비해 도굴 흔적들이 적은 것도 그런 이유입니다.

조선 왕릉을 살펴볼 때 관심 있게 보아야 할 점은 조선이 유지되는 동안 꾸준히 왕릉을 조성했다는 것입니다. 두 번째로는 주변 자연과의 조화로운 배치입니다. 조선 왕릉이 개발 과정에서 훼손되기도 했지만 그 넓은 능역이 자연과 절묘하게 조화되었다는 것은 중요한 사실입니다. 세 번째로 왕이 살아 있을 때 왕릉을 조성하지 않고 회격 등을 사용해 최대한 백성에게 피해가 가지 않도록 했습니다.

조선 건국의 주도 세력이 보기에 왕릉은 유교적인 질서에 부응하는 모습이어야 했습니다. 왕조가 지속되고 있다는 사실을 대내외적으로 보여주는 것이 필요했습니다. 궁궐을 조성할 때 종묘를 세워 왕들의 제향 공간으로 위패를 모신 것도 바로 그런 취지였습니다. 왕릉은 종묘에 위패로 모신 왕들이 살던 공간과 동일한 구성으로 만들었습니다.

지난 2009년 대한민국에 존재하는 조선 왕릉 40기(북한에 2기 제외)가 유네스코 세계문화유산으로 지정되었습니다. 조선 왕릉은 고구려, 백제, 신라부터 고려를 거쳐 내려온 장묘 문화의 완성체입니다.

유네스코 선정 자료에 보면, 조선 왕릉은 고인돌부터 고려 왕릉에 이르기까지 축조된 개념에 기반해 조성되었습니다. 특히 신라 시대 특유의 무덤 체계에서 발전했습니다. 목재로 안쪽에 댄 넓은 구덩이를 마련해 돌로 채운 다음 흙으로 덮는 고분 방식에 기반합니다. 통일신라 시대 이후 왕릉은 사방을 향해 선 석호(石虎), 상석 등 독특한 석물을 배치하는 특유한 개성을 나타냈습니다. 고려 시대에 들어선 이후에도 비슷한 방식으로 지어졌으며, 산등성이와 서쪽에서 동쪽으로 흐르는 시냇물 사이에 지어지는 양상을 보였습니다. 이 시기에는 경계 석주, 석등, T자형 사당, 비석과 비각 같은 새로운 특징들도 등장합니다. 또한 호랑이, 사자, 양을 조각한 석물들로 봉분을 둘러싸기 시작했습니다.

(출처 : 유네스코 세계유산센터, http://heritage.unesco.or.kr)

조선 왕릉은 과거의 부족한 부분을 보완해 중국이나 다른 나라의 왕릉에 비해 더욱 견고하게 지어졌습니다. 고려 왕릉 등에 비해 도굴 흔적들이 적은 것도 그런 이유입니다.

조선 왕릉을 살펴볼 때 관심 있게 보아야 할 점은 조선이 유지되는 동안 꾸준히 왕릉을 조성했다는 것입니다. 두 번째로는 주변 자연과의 조화로운 배치입니다. 조선 왕릉이 개발 과정에서 훼손되기도 했지만 그 넓은 능역이 자연과 절묘하게 조화되었다는 것은 중요한 사실입니다. 세 번째로 왕이 살아 있을 때 왕릉을 조성하지 않고 회격 등을 사용해 최대한 백성에게 피해가 가지 않도록 했습니다.

-

출처 : 네이버 블로그, 광릉

조선 왕릉은 어떻게 조성되었나

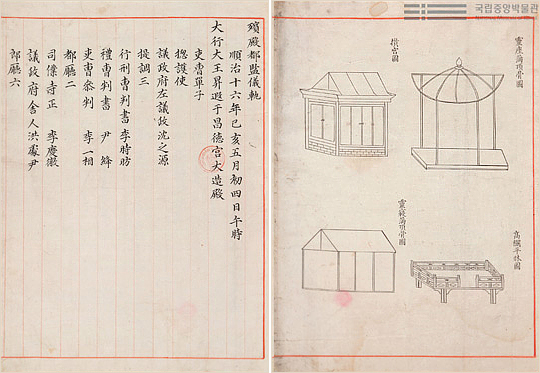

프랑스가 병인양요 때 약탈해 간 외규장각 의궤에 대한 이야기를 많이 들어보셨을 겁니다. 이 의궤에 왕실에서 일어난 일을 모두 기록으로 남겨놓았습니다. 이 의궤에는 왕과 왕비의 승하부터 장례, 그리고 왕릉을 조성한 기록들이 담겨 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 조선 왕릉에 대해 많은 부분을 알 수 있게 되었습니다.

-

출처 : 네이버 블로그, 효종빈전혼전도감의궤

왕이나 왕비가 승하하면 임시 관청인 국장도감(國葬都監)과 빈전도감(殯殿都監)이 설치되어 장례 절차에 들어갑니다. 왕이 승하한 곳에 빈전을 설치하고 재궁(왕의 관)을 둡니다. 이때 산릉도감(山陵都監)도 같이 운영됩니다.

조선의 경우 풍수지리를 고려해 왕릉을 조성했습니다. 지관을 통해 국조오례의를 기준으로 도성 100리(<경국대전>에서는 80리) 내외에 명당지를 찾고 그곳에 터를 정하는 작업을 진행합니다. 조선 후기 정조 때에는 수원까지 80리로 정했습니다. 왕릉 조성지에 신경을 쓴 것은 유교를 기반으로 하기에 새로운 왕이 선대왕(대행 대왕)을 잘 모셔 효를 실천하는 모습을 보이고 싶어 한 것으로 볼 수 있습니다. 장례가 끝나는 동시에 5~6개월의 시간을 두고 왕릉을 조성합니다. 다른 나라와 다르게 왕릉 조성은 살아 있는 기간에 진행되는 것이 아니라 왕과 왕비의 승하와 함께 시작해 백성의 부담을 줄였습니다. 그래도 왕릉에 따라 다르지만 5,000~9,000명 정도가 동원되었습니다.

왕릉을 산릉이라 지칭하기도 하는데, 중국에서는 천자의 무덤을 처음에 산이라 불렀다가 이후 능이라는 명칭을 쓰게 되면서 산릉이란 용어가 나왔습니다. 중국 진시황의 왕릉은 하나의 산이라고 볼 수 있습니다.

조선 왕릉은 호칭이 다양합니다. 우선 황제, 왕의 무덤을 능(陵)이라고 합니다. 보통 우리가 이야기하는 동구릉, 서오릉 등의 명칭은 여기서 기인하는 것입니다. 능에 가면 왕과, 왕비가 묻혀 있다고 보시면 됩니다.

다음으로 세자, 세자빈, 왕의 사친(왕을 나은 후궁 등)이 묻힌 곳은 원(園)이라고 합니다. 왕릉에 가면 순창원, 효창원 등의 이름을 볼 수 있는데 이 범주에 들어가는 곳입니다.

마지막으로 대군, 군, 공주, 옹주 등의 무덤은 묘(墓)라고 합니다. 서오릉에 있는 장희빈의 무덤은 대빈묘라고 부릅니다. 기타 반정 등으로 물러난 임금의 무덤도 묘라고 합니다. 연산군묘, 광해군묘가 그런 예가 되겠습니다. 그리고 왕릉은 묻힌 형태에 따라서 구분되기도 합니다. 왕릉을 방문하시면 능이 하나인 곳도 있고, 두 개인 곳, 심지어 세 개인 곳도 있습니다.

태조 건원릉은 혼자 묻힌 왕릉으로 이를 단릉(單陵)이라고 합니다. 왕과 왕비가 같이 묻힌 세종 영릉처럼 합장릉(合葬陵)도 있고, 숙종의 명릉처럼 따로 묻힌 쌍릉(雙陵)도 있습니다. 그리고 같은 묘역이지만 언덕이 따로 떨어진 것을 동원이강릉(同原異岡陵), 효종 영릉같이 상하로 왕릉이 위치한 경우 동원상하릉(同原上下陵), 헌종 경릉은 세 왕릉이 함께 있는데 이를 삼연릉(三連陵)이라고 합니다.

왕릉을 이런 형태적 특징을 알고 보시면 당시의 역사적 상황이나 관습, 문화에 대해 많은 것을 볼 수 있습니다. 태조 건원릉은 아들의 반대로 그의 왕비인 신덕왕후와 묻히지 못했으나 본인의 뜻대로 고향 함흥의 봉토와 억새가 심어져 있습니다. 헌종 경릉은 안동 김씨의 세도정치 기간 중이어서인지 왕의 능호가 아닌 왕비의 능호로 지정된 곳에 헌종이 묻혀 있기도 합니다. 왕릉은 단순한 무덤이 아닌 조선의 정치 상황과 시대 흐름을 읽을 수 있는 중요한 사료이기도 합니다.

조선의 경우 풍수지리를 고려해 왕릉을 조성했습니다. 지관을 통해 국조오례의를 기준으로 도성 100리(<경국대전>에서는 80리) 내외에 명당지를 찾고 그곳에 터를 정하는 작업을 진행합니다. 조선 후기 정조 때에는 수원까지 80리로 정했습니다. 왕릉 조성지에 신경을 쓴 것은 유교를 기반으로 하기에 새로운 왕이 선대왕(대행 대왕)을 잘 모셔 효를 실천하는 모습을 보이고 싶어 한 것으로 볼 수 있습니다. 장례가 끝나는 동시에 5~6개월의 시간을 두고 왕릉을 조성합니다. 다른 나라와 다르게 왕릉 조성은 살아 있는 기간에 진행되는 것이 아니라 왕과 왕비의 승하와 함께 시작해 백성의 부담을 줄였습니다. 그래도 왕릉에 따라 다르지만 5,000~9,000명 정도가 동원되었습니다.

왕릉을 산릉이라 지칭하기도 하는데, 중국에서는 천자의 무덤을 처음에 산이라 불렀다가 이후 능이라는 명칭을 쓰게 되면서 산릉이란 용어가 나왔습니다. 중국 진시황의 왕릉은 하나의 산이라고 볼 수 있습니다.

조선 왕릉은 호칭이 다양합니다. 우선 황제, 왕의 무덤을 능(陵)이라고 합니다. 보통 우리가 이야기하는 동구릉, 서오릉 등의 명칭은 여기서 기인하는 것입니다. 능에 가면 왕과, 왕비가 묻혀 있다고 보시면 됩니다.

다음으로 세자, 세자빈, 왕의 사친(왕을 나은 후궁 등)이 묻힌 곳은 원(園)이라고 합니다. 왕릉에 가면 순창원, 효창원 등의 이름을 볼 수 있는데 이 범주에 들어가는 곳입니다.

마지막으로 대군, 군, 공주, 옹주 등의 무덤은 묘(墓)라고 합니다. 서오릉에 있는 장희빈의 무덤은 대빈묘라고 부릅니다. 기타 반정 등으로 물러난 임금의 무덤도 묘라고 합니다. 연산군묘, 광해군묘가 그런 예가 되겠습니다. 그리고 왕릉은 묻힌 형태에 따라서 구분되기도 합니다. 왕릉을 방문하시면 능이 하나인 곳도 있고, 두 개인 곳, 심지어 세 개인 곳도 있습니다.

태조 건원릉은 혼자 묻힌 왕릉으로 이를 단릉(單陵)이라고 합니다. 왕과 왕비가 같이 묻힌 세종 영릉처럼 합장릉(合葬陵)도 있고, 숙종의 명릉처럼 따로 묻힌 쌍릉(雙陵)도 있습니다. 그리고 같은 묘역이지만 언덕이 따로 떨어진 것을 동원이강릉(同原異岡陵), 효종 영릉같이 상하로 왕릉이 위치한 경우 동원상하릉(同原上下陵), 헌종 경릉은 세 왕릉이 함께 있는데 이를 삼연릉(三連陵)이라고 합니다.

왕릉을 이런 형태적 특징을 알고 보시면 당시의 역사적 상황이나 관습, 문화에 대해 많은 것을 볼 수 있습니다. 태조 건원릉은 아들의 반대로 그의 왕비인 신덕왕후와 묻히지 못했으나 본인의 뜻대로 고향 함흥의 봉토와 억새가 심어져 있습니다. 헌종 경릉은 안동 김씨의 세도정치 기간 중이어서인지 왕의 능호가 아닌 왕비의 능호로 지정된 곳에 헌종이 묻혀 있기도 합니다. 왕릉은 단순한 무덤이 아닌 조선의 정치 상황과 시대 흐름을 읽을 수 있는 중요한 사료이기도 합니다.

-

출처 : 네이버 블로그, 경릉[삼연릉 구성]

산릉도감에서 왕릉을 모두 조성하면 재궁을 옮기고, 위패를 모신 혼전을 설치합니다. 혼전에 3년 동안 위패를 모시게 되고, 이후 종묘로 위패를 옮기게 됩니다.

조선의 왕들은 중국과 신하들로부터 시호를 받고, 묘호, 능호도 함께 올리게 됩니다. 예를 들어 세종대왕은 시호가 '장헌영문예무인성명효대왕(莊獻英文睿武仁聖明孝大王)'이고, 묘호는 '세종(世宗)', 능호는 '영릉(英陵)'입니다. 이런 과정을 거쳐 선대왕의 국장은 마무리됩니다.

조선의 왕들은 중국과 신하들로부터 시호를 받고, 묘호, 능호도 함께 올리게 됩니다. 예를 들어 세종대왕은 시호가 '장헌영문예무인성명효대왕(莊獻英文睿武仁聖明孝大王)'이고, 묘호는 '세종(世宗)', 능호는 '영릉(英陵)'입니다. 이런 과정을 거쳐 선대왕의 국장은 마무리됩니다.

조선 왕릉은 어떻게 배치되었나

왕릉은 어떻게 배치되어 있을까요? 조선 왕릉은 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있기 때문에 엄격하게 관리됩니다. 왕릉 입구에 매표소가 있는데, 입장료는 1,000원 정도 됩니다. 입구 주변에는 왕릉을 소개하는 전시관이 있는데 처음 가는 분들은 찾아보면 좋습니다. 왕릉에 대해 자세히 소개되어 있고, 현재 동구릉과 서오릉에는 왕릉 VR도 체험할 수 있습니다.

왕릉은 도성 인근의 명당으로 꼽히는 산 하나를 활용해 만들기 때문에 숲이 끊임없이 이어져 있습니다. 그래서 왕릉 나들이는 건강에도 좋고 눈도 즐겁게 해줍니다. 봄이나 가을에는 등반객이나 사진을 촬영하는 사람들을 많이 볼 수 있습니다. 그리고 1년에 한 번씩 왕릉 제향 행사를 지내는 광경도 볼 수 있습니다.

왕릉을 방문해 매표소를 지나면 나오는 곳이 왕릉의 제사를 준비하는 재실입니다. 연못도 근처에 위치합니다. 하지만 대부분의 왕릉은 연못이 메워져 있습니다. 그리고 왕릉의 진입 공간이 시작됩니다. 금천교라고 다리가 있는데 이곳은 왕의 혼령이 머무는 곳과 현생을 구분하는 기능을 합니다.

왕릉은 도성 인근의 명당으로 꼽히는 산 하나를 활용해 만들기 때문에 숲이 끊임없이 이어져 있습니다. 그래서 왕릉 나들이는 건강에도 좋고 눈도 즐겁게 해줍니다. 봄이나 가을에는 등반객이나 사진을 촬영하는 사람들을 많이 볼 수 있습니다. 그리고 1년에 한 번씩 왕릉 제향 행사를 지내는 광경도 볼 수 있습니다.

왕릉을 방문해 매표소를 지나면 나오는 곳이 왕릉의 제사를 준비하는 재실입니다. 연못도 근처에 위치합니다. 하지만 대부분의 왕릉은 연못이 메워져 있습니다. 그리고 왕릉의 진입 공간이 시작됩니다. 금천교라고 다리가 있는데 이곳은 왕의 혼령이 머무는 곳과 현생을 구분하는 기능을 합니다.

-

출처 : 네이버 지식백과, 왕릉의 배치도

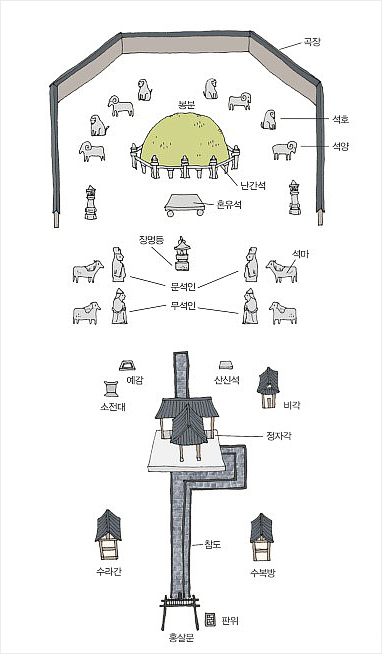

이어서 홍살문(紅箭門)이 등장합니다. 이 홍살문부터가 제향 공간의 시작이라고 볼 수 있습니다. 동구릉처럼 많은 능, 원이 모여 있는 곳은 들어가기에 앞서 신의 영역을 표시하는 곳이 있습니다. 이를 외홍살문(外紅箭門)이라고 합니다. 각 왕릉 입구에도 홍살문(內紅箭門)이 있습니다. 홍살문은 화살이 달린 붉은색의 문이라는 뜻입니다. 조선 시대에는 엄숙한 공간에 이런 홍살문을 설치하는데 왕릉, 향교 등에서도 볼 수 있습니다.

홍살문 옆에는 판위가 있습니다. 이 판위는 왕릉의 제사를 지낼 때, 제관과 초헌관이 서 있는 자리를 의미합니다. 왕릉에 들어가기 전에 인사를 하는 곳입니다.

그리고 앞으로 길게 돌로 된 길이 놓여 있습니다. 이를 참도라고 합니다. 참도는 죽은 왕의 혼령이 이용하는 신도와 참배하는 왕이 사용하는 어도로 나뉘어 있습니다.

이를 따라서 움직이면 양쪽 옆으로 제례를 위한 음식 등을 준비하는 수라간과 수복방이 있습니다. 참도의 끝에 있는 정자각은 향을 올리고 음식을 차리는 곳입니다. 이곳은 서 있을 때는 왕릉이 보이지 않지만, 엎드려 절을 하게 되면 왕릉이 보입니다. 정자각의 위치는 홍살문에서 능침까지 일직선 중간에 놓입니다. 왕릉의 지세에 따라 일부 수정되는 경우도 있으나 대부분은 그 형식을 따릅니다. 그리고 정자각 기둥을 유심히 보면 특이하게 아래쪽에 흰색으로 칠해진 것을 발견할 수 있는데, 이것은 조선 왕릉이 신이 사는 공간이라는 것을 상징하는 것으로 볼 수 있습니다.

정자각 옆으로는 비각이 있는데, 여기에는 왕릉에 묻힌 왕의 업적과 생애에 대해 기록해놓은 신도비가 있습니다. 신도비는 세종의 영릉까지 세우다 세조 때부터 세우지 않았습니다. 인조가 왕위에 오른 이후 신도비를 다시 세우고 있습니다. 이는 세조가 단종에게서 왕위를 빼앗은 이후 공식적인 기록을 남기기가 껄끄러웠기 때문은 아닐까 합니다. 인조부터 다시 등장한 이유는 아마 인조가 정통성을 강화하고 싶은 의도가 있었기 때문일 겁니다.

정자각 좌측에는 제문을 태우는 예감이 있습니다. 조선 전기까지는 소전대가 그 역할을 했다고 합니다. 우측에는 산신에게 제의를 올리는 산신석이 있습니다.

정자각 앞으로 보이는 곳이 바로 돌아가신 왕이 쉬는 능침(陵寢) 공간입니다. 이곳부터는 입장이 불가해 멀리서 지켜보아야 해서 아쉽기는 합니다. 봉분 앞으로는 무인석, 문인석, 사악한 기운을 몰아내는 장명등, 왕의 영혼이 자유롭게 노니는 혼유석이 있습니다. 혼유석 바로 뒤가 봉분입니다. 조선 왕릉은 시기에 따라 난간석이나 병풍석을 세워놓은 곳도 있고 없는 곳도 있습니다. 능침 주변으로는 벽돌로 담장을 둘렀습니다. 이를 곡장이라고 합니다.

조선 왕릉은 그 무덤에 묻힌 왕이 살던 궁궐을 그대로 옮겨놓았다고 보시면 됩니다. 외홍살문은 광화문, 홍살문은 근정문, 정자각은 근정전, 능침은 대조전으로 표시할 수 있습니다. 죽어서도 같은 공간에서 편하게 쉬기를 바라는 마음을 담았다고 볼 수 있습니다. 그리고 능원 주변으로는 수많은 나무와 꽃들을 심어 마치 궁궐의 후원처럼 꾸몄습니다.

홍살문 옆에는 판위가 있습니다. 이 판위는 왕릉의 제사를 지낼 때, 제관과 초헌관이 서 있는 자리를 의미합니다. 왕릉에 들어가기 전에 인사를 하는 곳입니다.

그리고 앞으로 길게 돌로 된 길이 놓여 있습니다. 이를 참도라고 합니다. 참도는 죽은 왕의 혼령이 이용하는 신도와 참배하는 왕이 사용하는 어도로 나뉘어 있습니다.

이를 따라서 움직이면 양쪽 옆으로 제례를 위한 음식 등을 준비하는 수라간과 수복방이 있습니다. 참도의 끝에 있는 정자각은 향을 올리고 음식을 차리는 곳입니다. 이곳은 서 있을 때는 왕릉이 보이지 않지만, 엎드려 절을 하게 되면 왕릉이 보입니다. 정자각의 위치는 홍살문에서 능침까지 일직선 중간에 놓입니다. 왕릉의 지세에 따라 일부 수정되는 경우도 있으나 대부분은 그 형식을 따릅니다. 그리고 정자각 기둥을 유심히 보면 특이하게 아래쪽에 흰색으로 칠해진 것을 발견할 수 있는데, 이것은 조선 왕릉이 신이 사는 공간이라는 것을 상징하는 것으로 볼 수 있습니다.

정자각 옆으로는 비각이 있는데, 여기에는 왕릉에 묻힌 왕의 업적과 생애에 대해 기록해놓은 신도비가 있습니다. 신도비는 세종의 영릉까지 세우다 세조 때부터 세우지 않았습니다. 인조가 왕위에 오른 이후 신도비를 다시 세우고 있습니다. 이는 세조가 단종에게서 왕위를 빼앗은 이후 공식적인 기록을 남기기가 껄끄러웠기 때문은 아닐까 합니다. 인조부터 다시 등장한 이유는 아마 인조가 정통성을 강화하고 싶은 의도가 있었기 때문일 겁니다.

정자각 좌측에는 제문을 태우는 예감이 있습니다. 조선 전기까지는 소전대가 그 역할을 했다고 합니다. 우측에는 산신에게 제의를 올리는 산신석이 있습니다.

정자각 앞으로 보이는 곳이 바로 돌아가신 왕이 쉬는 능침(陵寢) 공간입니다. 이곳부터는 입장이 불가해 멀리서 지켜보아야 해서 아쉽기는 합니다. 봉분 앞으로는 무인석, 문인석, 사악한 기운을 몰아내는 장명등, 왕의 영혼이 자유롭게 노니는 혼유석이 있습니다. 혼유석 바로 뒤가 봉분입니다. 조선 왕릉은 시기에 따라 난간석이나 병풍석을 세워놓은 곳도 있고 없는 곳도 있습니다. 능침 주변으로는 벽돌로 담장을 둘렀습니다. 이를 곡장이라고 합니다.

조선 왕릉은 그 무덤에 묻힌 왕이 살던 궁궐을 그대로 옮겨놓았다고 보시면 됩니다. 외홍살문은 광화문, 홍살문은 근정문, 정자각은 근정전, 능침은 대조전으로 표시할 수 있습니다. 죽어서도 같은 공간에서 편하게 쉬기를 바라는 마음을 담았다고 볼 수 있습니다. 그리고 능원 주변으로는 수많은 나무와 꽃들을 심어 마치 궁궐의 후원처럼 꾸몄습니다.

1화를 끝내며

지금까지 조선 왕릉에 대한 기초적인 정보를 이야기했습니다. 이번 1화에서는 왕릉이 구성되는 부분과 다양한 명칭에 대한 이야기로 전문 용어가 많이 나오는데, 앞으로는 왕릉과 관련된 이야기 위주로 조선 왕릉에 대해 말씀드리겠습니다.

저는 역사나 답사 전문가는 아니지만 우리 주변에 왕릉 같은 문화유산이 많고, 이 왕릉은 수천 년에 걸쳐 여러 사람의 열정이 모여 만들어졌다는 이야기를 드리고 싶습니다. 우리의 전통문화는 관혼상제라는 의식을 통해 적절하게 생활상에 반영되면서 공동체를 구성했고, 그 구성물 중에서 무덤을 통해 지속적인 유대관계를 유지하려 했다고 생각합니다.

조선이 유교에 기반해 나라를 세우고, 그 이념을 궁궐, 종묘, 왕릉을 통해 반영해 조상을 추모하고 왕실의 권위를 올리고자 한 부분은 중요한 역사적 가치를 지닌다고 할 수 있습니다. 또한 종래의 왕릉과 달리 도굴 위험을 방지하고, 새로운 기술을 도입해 당시의 과학 기술과 건축법이 집약되어 있는 문화유산을 만들었습니다.

풍수지리와 연계해 자연과 합일하고자 하는 선조들의 가치가 왕릉 구성에 반영된 점도 중요한 부분입니다. 조선 왕릉은 자연경관과의 조화, 지속적으로 건설된 점, 다른 나라의 왕릉과 구분되는 독창성, 그리고 백성에게 최대한 부담을 주지 않으려 노력한 점 등을 볼 때 훌륭한 문화유산이라고 할 수 있습니다.

다음 시간에는 태조 이성계의 건원릉에 대한 이야기하고자 합니다. 구리 동구릉에 위치한 건원릉에는 다른 왕릉과 다른 특이점이 있습니다. 왜 그런 특이점이 생겼는지 다음 2화에서 말씀드리겠습니다.

조선이 유교에 기반해 나라를 세우고, 그 이념을 궁궐, 종묘, 왕릉을 통해 반영해 조상을 추모하고 왕실의 권위를 올리고자 한 부분은 중요한 역사적 가치를 지닌다고 할 수 있습니다. 또한 종래의 왕릉과 달리 도굴 위험을 방지하고, 새로운 기술을 도입해 당시의 과학 기술과 건축법이 집약되어 있는 문화유산을 만들었습니다.

풍수지리와 연계해 자연과 합일하고자 하는 선조들의 가치가 왕릉 구성에 반영된 점도 중요한 부분입니다. 조선 왕릉은 자연경관과의 조화, 지속적으로 건설된 점, 다른 나라의 왕릉과 구분되는 독창성, 그리고 백성에게 최대한 부담을 주지 않으려 노력한 점 등을 볼 때 훌륭한 문화유산이라고 할 수 있습니다.

다음 시간에는 태조 이성계의 건원릉에 대한 이야기하고자 합니다. 구리 동구릉에 위치한 건원릉에는 다른 왕릉과 다른 특이점이 있습니다. 왜 그런 특이점이 생겼는지 다음 2화에서 말씀드리겠습니다.

-

좋아해

28 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0