#서동현 님

2018.10.26

31 LIKE

1,289 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c5%ed%99%94-%ec%84%9c%ec%9a%b8-%ed%83%95-%ec%84%a4%eb%a0%81%ed%83%95

제5화. 서울 탕, 설렁탕

칼럼니스트서동현 님

이니스프리 TM팀

1. 하얀 새벽 냄새

아침 바람이 제법 차가워졌습니다. 긴 어스름에 하루가 짧아졌는지, 아직 하늘이 어둡습니다. 그래도 발길을 재촉해보니 햇살 몇 줄기가 뺨에 와 닿습니다. 그 아쉬운 온기를 올려다보며 서소문 터, 기차 건널목 앞에 다다랐습니다. 그런데 문을 열고 들어서니 아주머니 표정이 좀 어둡습니다. 설마, 하는 낭패감이 순간 뒷덜미를 스쳤습니다. 이러면 안 되는데, 하는 생각에 목소리가 좀 기어들어갔습니다.

"설렁탕, 되죠?"

"어쩌나, 아직 밥이 덜 됐는데…… 찬밥에 설렁탕 좀 데워서라도 드릴까?"

제 표정이 꽤나 시무룩해 보였는지 아주머니가 뒷말을 보탭니다. 네, 그럼요, 감사합니다,를 연발하며 자리에 얼른 앉았습니다. 그제야 마음이 놓였는지 주변이 눈에 들어왔습니다. 테이블이 네댓 개인 작은 식당인데 참 깨끗했습니다. 구석에 소담하게 놓인 양념들만 봐도 식당 주인의 성격을 알겠습니다. 그래서인지 테이블이 낡았어도 늙어 보이지 않았고, 작은 주방도 좁아 보이지 않았습니다. 그 묘한 정갈함에 어리둥절해하는 사이, 검은 뚝배기가 벌써 부글거리며 나타났습니다.

설렁탕이 너무 뜨거워서 찬밥부터 넣으려다 멈칫했습니다. 설렁탕 위로 뜬 기름이 너무 맑았거든요. 밥을 잠시 내려놓고 가만히 들여다봤습니다. 그런 제 뒤통수가 우스웠는지, 오늘 끓인 첫 국자라서 그렇다는 아주머니 목소리가 어깨를 두드렸습니다.

이렇게 기름이 뜬 설렁탕을 남대문식이라고들 합니다. 그런데 이렇게 하려면, 뼈와 고기만 끓여서 되지는 않습니다. 설렁탕을 끓이고 마지막에 두태 기름을 넣어 고소한 맛을 살리는 방식입니다. 두태 기름은 소 콩팥 옆의 지방인데, 고기를 굽기 전에 불판에 바르기도 하고, 육개장이나 해장국을 만들 때도 씁니다. 그러나 조금만 잘못 넣어도 누린내가 나서 다루기가 쉽지 않은 재료입니다. 오랜 시간에 걸쳐 습득해야 사용할 수 있습니다.

잠시 설렁탕이 식기를 기다려 밥을 말았습니다. 오히려 찬밥이라 다행입니다. 밥알이 너무 뜨거우면 국물을 빨아들여서 그 맛이 덜해지기 때문입니다. 그래서 오래된 국밥집들은 찬밥에 뜨거운 국물을 끼얹는 토렴 방식으로 밥알의 탄력과 진한 국물을 모두 살리는 기술을 가지고 있습니다.

이렇게 기름이 뜬 설렁탕을 남대문식이라고들 합니다. 그런데 이렇게 하려면, 뼈와 고기만 끓여서 되지는 않습니다. 설렁탕을 끓이고 마지막에 두태 기름을 넣어 고소한 맛을 살리는 방식입니다. 두태 기름은 소 콩팥 옆의 지방인데, 고기를 굽기 전에 불판에 바르기도 하고, 육개장이나 해장국을 만들 때도 씁니다. 그러나 조금만 잘못 넣어도 누린내가 나서 다루기가 쉽지 않은 재료입니다. 오랜 시간에 걸쳐 습득해야 사용할 수 있습니다.

잠시 설렁탕이 식기를 기다려 밥을 말았습니다. 오히려 찬밥이라 다행입니다. 밥알이 너무 뜨거우면 국물을 빨아들여서 그 맛이 덜해지기 때문입니다. 그래서 오래된 국밥집들은 찬밥에 뜨거운 국물을 끼얹는 토렴 방식으로 밥알의 탄력과 진한 국물을 모두 살리는 기술을 가지고 있습니다.

-

설렁탕 토렴 / 조선일보 / 2018. 01. 22

토렴은 원래 한자로 퇴염(退染)이라고 씁니다. 이것은 각각 '물러날 퇴', '물들일 염'이라고 읽는데, 원래는 어떤 물건을 염색할 때 한 번 물들였던 빛깔을 빼내기 위해 계속해서 헹구는 일을 뜻했습니다. 그 말이 음식으로 옮겨와서, 밥에 뜨거운 국물을 붓고 따르기를 반복해 덥히는 방법을 일컫게 된 것이죠. 토렴은 전기밥솥이 없던 시절, 찬밥을 먹기 좋게 데우는 최적의 방법이었습니다. 국물이 밥알에 스미게도 하지만, 밥알에서 풀린 전분이 국물을 탁하게 하는 것도 막아주었습니다. 동시에 바쁘고 허기진 사람들이 빨리 먹기에 딱 좋은 온도까지 맞춰주었으니, 상당히 고급 요리 기술이라고 할 수 있습니다.

뜨끈하게 한 그릇을 비우고 나오니 날이 온통 훤해졌습니다. 담벼락 너머 서소문 건널목에서 기차 지나가는 소리가 들려왔습니다. 그러자 이곳, 미나리가 물결치는 마을 미근동(渼芹洞)에도 사람들이 오가기 시작했습니다. 그 사람 물결 속으로 저도 조용히 스며들었습니다. 땡땡거리 설렁탕집 형제옥 골목 앞섶에서는 하얀 새벽 냄새가 나는 것 같았습니다.

뜨끈하게 한 그릇을 비우고 나오니 날이 온통 훤해졌습니다. 담벼락 너머 서소문 건널목에서 기차 지나가는 소리가 들려왔습니다. 그러자 이곳, 미나리가 물결치는 마을 미근동(渼芹洞)에도 사람들이 오가기 시작했습니다. 그 사람 물결 속으로 저도 조용히 스며들었습니다. 땡땡거리 설렁탕집 형제옥 골목 앞섶에서는 하얀 새벽 냄새가 나는 것 같았습니다.

2. 고딕체 설농탕, 명조체 설렁탕

설렁탕은 누가 뭐래도 서울 음식입니다. 그러나 서울이 그 원조라거나, 가장 맛있다거나 하다는 이야기는 아닙니다. 예전부터 서울 사람들이 설렁탕을 가장 즐겨 먹었기에 그렇게 부르는 것입니다. 그래서 그 유래나 이름이 어떤 것이 맞는지는 중요하지 않습니다. 게다가 불과 50여 년 전까지만 해도 '셜렁탕', '셜넝탕', '설녕탕', '설농탕(雪濃湯)', '설농탕(設農湯)' 등으로 제각각이었으니, 부르고 싶은 대로 부른 셈입니다. 그게 눈처럼 하얀 탕이든, 왕이 베풀어주던 탕이건 크게 상관없는 일입니다.

가장 유명한 '선농단(先農壇) 기원설'도 설득력이 없는 것이, <조선왕조실록>에 따르면 세종은 선농단에 간 적이 없습니다. 선농제의 절차를 책으로 완성했을 뿐입니다. 그리고 제단을 보수하고 담을 쌓는 등의 일들을 지시했지요. 실제로 선농단에 가서 제사를 지내기 시작한 것은 성종 19년(1488년)에 이르러서입니다. 게다가 소를 도축해서 해체하고, 내장과 뼈를 발라 설렁탕을 끓이려면 아주 오랜 시간이 필요합니다. 요즘 설렁탕집에서도 12시간 이상 끓여야 하는데, 과연 500여 년 전에는 얼마나 걸렸을지 짐작이 가지 않습니다. 물론 고기를 미리 준비해갔다면 가능했겠지만, 왕이 지내는 제사라는 것이 그 자리에서 잡은 날고기를 사용해야 했기에 어려웠을 것입니다.

갑자기 설렁탕 이름 타령을 하게 된 건, 중림동 골목길에서 본 간판 때문입니다. 그날 저녁, 걸어 들어가던 어둑한 골목길에서 마주친 간판 두 개가 시선을 사로잡았습니다. 하나는 '설농탕', 다른 하나는 '설렁탕'이라고 써 있었기 때문입니다. 심지어 글씨체도 달랐습니다. 혹시 누군가 이름 갖고 시비를 하는 것은 아닐까, 하는 생각에 피식 웃음이 났습니다.

가장 유명한 '선농단(先農壇) 기원설'도 설득력이 없는 것이, <조선왕조실록>에 따르면 세종은 선농단에 간 적이 없습니다. 선농제의 절차를 책으로 완성했을 뿐입니다. 그리고 제단을 보수하고 담을 쌓는 등의 일들을 지시했지요. 실제로 선농단에 가서 제사를 지내기 시작한 것은 성종 19년(1488년)에 이르러서입니다. 게다가 소를 도축해서 해체하고, 내장과 뼈를 발라 설렁탕을 끓이려면 아주 오랜 시간이 필요합니다. 요즘 설렁탕집에서도 12시간 이상 끓여야 하는데, 과연 500여 년 전에는 얼마나 걸렸을지 짐작이 가지 않습니다. 물론 고기를 미리 준비해갔다면 가능했겠지만, 왕이 지내는 제사라는 것이 그 자리에서 잡은 날고기를 사용해야 했기에 어려웠을 것입니다.

갑자기 설렁탕 이름 타령을 하게 된 건, 중림동 골목길에서 본 간판 때문입니다. 그날 저녁, 걸어 들어가던 어둑한 골목길에서 마주친 간판 두 개가 시선을 사로잡았습니다. 하나는 '설농탕', 다른 하나는 '설렁탕'이라고 써 있었기 때문입니다. 심지어 글씨체도 달랐습니다. 혹시 누군가 이름 갖고 시비를 하는 것은 아닐까, 하는 생각에 피식 웃음이 났습니다.

안으로 들어서니 벌써 냄새부터 꼬릿꼬릿합니다. 딱히 쉬는 날 없이 매일 문을 열어서, 공기가 좀 다릅니다. 뭐랄까, 밀도가 좀 높은 느낌입니다. 그런데 들어서긴 했는데 빈자리가 없습니다. 어쩔 수 없이 모르는 사람과 마주앉았습니다. 그래도 설렁탕이 금세 나왔습니다. 검은 그릇에 고기가 몇 점 떠 있는데, 국물이 제법 맑습니다. 오늘은 좀 적은가 싶어 저어보니, 헛수저질할 곳 없이 그득합니다. 휘휘 떠보니 국물이 끈적이며 수저를 붙잡습니다.

이 집은 배추김치와 무김치를 한 접시에 같이 줍니다. 이걸 보고 '석박지'나 '섞박지'라고 부르는 사람들도 있지만, 이건 섞박지가 아닙니다. 버무린 김장김치 양념이 좀 짜다 싶을 때, 김치 속에 듬성듬성 박아 넣은 무가 익은 것입니다. 그렇게 하면 간이 좀 맞춰지고, 시원한 맛이 더 나기 때문이죠. 원래의 섞박지는 무, 배추 등을 나박나박 썰고 젓국을 넣어 버무려 그때그때 먹는 김치인데, 요즘엔 김장 때 남은 재료들을 섞어 만들고는 합니다.

앞에 앉았던 아저씨가 그새 김치 한 접시로 술병을 반이나 비웠습니다. 그러고는 설렁탕을 술처럼, 소주를 안주처럼 훌훌 마십니다. 근처 시장에서 일하는 분이신 듯, 손마디가 다부집니다. 아마도 내일 새벽 장사를 준비하려고 든든히 요기를 하는 모양샙니다. 이 앞 중림시장이 새벽 3~4시면 열리니까, 아마 밤새 준비할 것입니다.

지금이야 새벽에만 반짝 열리지만, 이곳 중림동에는 한때 서울에서 가장 큰 수산시장이 있었습니다. 지금은 복개된 만초천(蔓草川)을 따라 한강에서 배가 들어왔기 때문입니다. 일제 강점기에는 이곳을 경성수산시장이라고 불렀는데, 어떨 땐 고래 고기까지 유통됐다고 하니 그 규모가 대단했던 것 같습니다. 그러던 것이 1967년에 만초천이 도로로 덮이고, 1971년에는 노량진에 수산시장이 만들어지면서 조금씩 쇠락하게 된 것입니다.

이 집은 배추김치와 무김치를 한 접시에 같이 줍니다. 이걸 보고 '석박지'나 '섞박지'라고 부르는 사람들도 있지만, 이건 섞박지가 아닙니다. 버무린 김장김치 양념이 좀 짜다 싶을 때, 김치 속에 듬성듬성 박아 넣은 무가 익은 것입니다. 그렇게 하면 간이 좀 맞춰지고, 시원한 맛이 더 나기 때문이죠. 원래의 섞박지는 무, 배추 등을 나박나박 썰고 젓국을 넣어 버무려 그때그때 먹는 김치인데, 요즘엔 김장 때 남은 재료들을 섞어 만들고는 합니다.

앞에 앉았던 아저씨가 그새 김치 한 접시로 술병을 반이나 비웠습니다. 그러고는 설렁탕을 술처럼, 소주를 안주처럼 훌훌 마십니다. 근처 시장에서 일하는 분이신 듯, 손마디가 다부집니다. 아마도 내일 새벽 장사를 준비하려고 든든히 요기를 하는 모양샙니다. 이 앞 중림시장이 새벽 3~4시면 열리니까, 아마 밤새 준비할 것입니다.

지금이야 새벽에만 반짝 열리지만, 이곳 중림동에는 한때 서울에서 가장 큰 수산시장이 있었습니다. 지금은 복개된 만초천(蔓草川)을 따라 한강에서 배가 들어왔기 때문입니다. 일제 강점기에는 이곳을 경성수산시장이라고 불렀는데, 어떨 땐 고래 고기까지 유통됐다고 하니 그 규모가 대단했던 것 같습니다. 그러던 것이 1967년에 만초천이 도로로 덮이고, 1971년에는 노량진에 수산시장이 만들어지면서 조금씩 쇠락하게 된 것입니다.

-

1917년 경성부관내도(京城府管內圖) / 서울역사아카이브

1917년에 그려진 '경성부관내도'를 보면, 지금의 원효대교 북단 아래쪽에서 시작해서 용산역 뒤를 지나, 서울역 서쪽을 거쳐 경성수산시장까지 푸른색의 뱃길이 열려 있었음을 알 수 있습니다. 그때는 저 물길을 따라 장터로 향하던 뱃사람들이 있었을 것입니다. 아마도 해거름 녘에 들어와 물건을 부리고는, 시장 어디에선가 설렁탕을 먹었을지도 모르겠습니다. 컴컴한 저녁에, 쿰쿰한 냄새를 맡으며, 그 괄괄한 목청으로 이렇게 말했을 것입니다.

"제아무리 점잔을 빼는 친구라도 조선 사람으로서는 서울에 사는 이상 설넝탕의 설녕설녕한 맛을 괄세하지 못한다. 값이 헐코 배가 부르고 보가 되고 술속이 풀리고 사먹기가 간편하고 귀천(貴賤) 누구 할 것 없이 두루 입에 맞고, 이외에 더 업혀 먹을 것이 또 어데 있으랴."

- 필명 우이생(牛耳生) / 잡지 <별건곤> / 1929. 12. 1 기사 中

3. 깍두기와 백정

토요일 아침이 밝았습니다. 해장도 할 겸, '마포옥'으로 향했습니다. 그런데 자꾸만 그 집 파김치가 먼저 생각났습니다. 이상하게 설렁탕 맛은 기억나지 않고 김치 맛만 감돌았습니다. 김치를 먹으러 가는 것인지, 설렁탕을 먹으러 가는 것인지 알 수가 없었습니다. 가는 내내 조각난 맛의 기억들을 맞춰보느라 입맛만 다셨습니다.

그래도 설렁탕과 가장 어울리는 김치는 역시 깍두기입니다. 깍두기는 이름이 많습니다. 젓갈을 사용해서 무를 절였다고 해서 '젓무', 고추를 말리지 않고 가루 내어 담가서 빨갛다고 '홍저(紅菹)'라고도 불렀습니다. 조선시대에는 왕에게 '각독기(刻毒氣, 독을 없애는 음식)'라고 이름 지어 바쳤는데, 아마도 깍두기라는 이름은 여기서 출발한 듯합니다. 또 궁에서는 그 모양을 따라 '송송이'라고 부르기도 했습니다. 이렇게 깍두기의 이름이 다양했던 것은, 다양한 계층에서 깍두기를 접했기 때문일 것으로 생각됩니다. 처음에 하층민으로부터 시작해서 궁중에 이르기까지, 아래에서 위로 계급을 넘나든 음식 문화의 대표적인 사례라고 할 수 있습니다.

깍두기는 무를 육면체로 자르고 양념을 버무려 담그는, 아주 만들기 쉬운 김치입니다. 더구나 무는 연중 재배되니, 김장하고 남은 재료만으로도 금세 만들 수 있습니다. 또 재료가 크든 작든 잘라서 자투리까지 섞으면 그만이니, 이만하면 김치계의 이단아라 해도 과언이 아닙니다.

그런 면에서 설렁탕과 깍두기는 잘 어울릴 뿐만 아니라, 그 거친 자유로움이 서로 닮았습니다. 숟가락 푹 꽂힌 검은 뚝배기에는 왠지 국자로 국물째 퍼 담은 깍두기가 아니면 어색합니다. 그런 질박한 펼쳐짐이, 골라 먹을 일도 순서 따위도 필요 없는, 어떤 뜻 모를 해방감에 휩싸이게 하는 것 같습니다. 아마도 그것은 그 음식을 만들어낸 사람들을 닮아서가 아닐까 생각합니다.

깍두기는 무를 육면체로 자르고 양념을 버무려 담그는, 아주 만들기 쉬운 김치입니다. 더구나 무는 연중 재배되니, 김장하고 남은 재료만으로도 금세 만들 수 있습니다. 또 재료가 크든 작든 잘라서 자투리까지 섞으면 그만이니, 이만하면 김치계의 이단아라 해도 과언이 아닙니다.

그런 면에서 설렁탕과 깍두기는 잘 어울릴 뿐만 아니라, 그 거친 자유로움이 서로 닮았습니다. 숟가락 푹 꽂힌 검은 뚝배기에는 왠지 국자로 국물째 퍼 담은 깍두기가 아니면 어색합니다. 그런 질박한 펼쳐짐이, 골라 먹을 일도 순서 따위도 필요 없는, 어떤 뜻 모를 해방감에 휩싸이게 하는 것 같습니다. 아마도 그것은 그 음식을 만들어낸 사람들을 닮아서가 아닐까 생각합니다.

-

좌측부터 '우미옥', '이남장', '이문설농탕'

그중에서도 설렁탕과 특히 관련이 깊은 사람들이 있습니다. 그것은 바로 백정(白丁)입니다.

이들은 고려 때 양수척(楊水尺), 달단(韃靼, 타타르, Tartar)이라고 불리던 유목민들의 후예였습니다. 아마도 전쟁 때 유입된 몽고군 용병들로 추정되는데, 조선시대에 이르기까지 정착하지 않고 도축을 하며 자기들끼리 모여 살았습니다. 세종은 이들에게 농사를 권하며 '백정'이라는 이름으로 바꾸어주었습니다. 당시의 '백정'은 지금과 달리 '땅을 소유한 일반 백성'이라는 뜻이었습니다. 이들은 조선의 육류 가공법을 송두리째 바꿔놓았고, 사냥에도 뛰어나서 호랑이 사냥꾼으로 활약하기도 했습니다.

그러나 다른 일반 백성들의 천대와 모멸로 인해 너무나 힘든 시절을 보내야 했지요. 그 차별은 직업 때문만이 아니라, 너무 다른 외모와 생활 방식의 차이에서 비롯된 부분이 컸으리라 생각됩니다. 더구나 그들은 침략자들의 후손이었으니 호감을 갖기도 쉽지 않았을 것입니다.

1899년에 한국에 처음 도착한 미국인 샌즈(W. F. Sands)는 제물포에서 처음 만난 조선인들을 이렇게 묘사했습니다.

그러나 다른 일반 백성들의 천대와 모멸로 인해 너무나 힘든 시절을 보내야 했지요. 그 차별은 직업 때문만이 아니라, 너무 다른 외모와 생활 방식의 차이에서 비롯된 부분이 컸으리라 생각됩니다. 더구나 그들은 침략자들의 후손이었으니 호감을 갖기도 쉽지 않았을 것입니다.

1899년에 한국에 처음 도착한 미국인 샌즈(W. F. Sands)는 제물포에서 처음 만난 조선인들을 이렇게 묘사했습니다.

"회색과 푸른색, 그리고 갈색 눈동자에 머리칼은 붉고 안색이 좋았다. 그들의 신장은 모두 180cm가 넘었다. 그들 가운데는 얇은 파란 눈을 가진 사람도 있었다."

- 미국 공사관 서기관 William Franklin Sands /

그가 만난 조선인들은, 아직도 달단의 모습이 일부 남아 있던 조선의 백정들로 보입니다. 아마도 극심한 차별로 인해 인종적 교류가 적었던 탓이었을 것입니다. 수백 년이 흘렀어도 편견이 사라지지 않았던 것이죠.

경성이 근대화의 길을 걷기 시작하자, 백정들은 도시 중심가로 진출해 정육점을 직접 운영하면서 거기서 나온 부산물로 설렁탕집을 함께 운영했습니다. 1924년 무렵에는 종로와 청계천 주변이 설렁탕집들로 빼곡했는데, 그 수가 무려 100여 곳이 넘었다고 합니다. 당시 일제가 군사들을 위해 소고기 통조림을 만들기 시작하면서 소고기 소비량이 늘었던 이유도 있습니다.

경성이 근대화의 길을 걷기 시작하자, 백정들은 도시 중심가로 진출해 정육점을 직접 운영하면서 거기서 나온 부산물로 설렁탕집을 함께 운영했습니다. 1924년 무렵에는 종로와 청계천 주변이 설렁탕집들로 빼곡했는데, 그 수가 무려 100여 곳이 넘었다고 합니다. 당시 일제가 군사들을 위해 소고기 통조림을 만들기 시작하면서 소고기 소비량이 늘었던 이유도 있습니다.

-

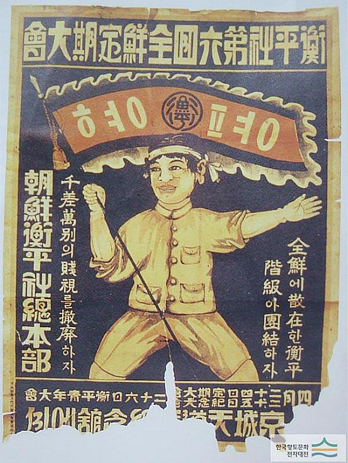

형평사 6회 대회 포스터 / 오마이뉴스 / 2013. 11. 13

이들은 함께 백정해방운동, '형평사(衡平社)'를 조직했는데, 그것은 바로 "인간은 저울처럼 평등하다"는 근대 사상 최초의 인권 운동이었습니다. 도축을 하고 설렁탕을 팔아 돈은 벌었지만, 학교도 갈 수 없었던 차별에 저항했던 것이죠. 그중 어떤 백정은 자신의 아들 이름을 '돌쇠'나 '석이'가 아니라 '상서로운 햇살'이라 지었습니다. 차별을 딛고 조선의 첫 번째 서양 의사가 된 그의 이름은 박서양(朴瑞陽)입니다. 그는 후일 만주 독립군의 유일한 군의관으로 활약하게 됩니다. 자신을 차별하던 이들의 해방을 위해 숭고한 복수를 한 셈입니다.

추위가 몰려오고 있습니다. 설렁탕 한 그릇에 깍두기를 곁들여 모두의 가슴이 함께 뜨거워지면 좋겠습니다.

달단의 후예들이 만든 백성의 음식을, 그렇게 나누면 좋겠습니다.

추위가 몰려오고 있습니다. 설렁탕 한 그릇에 깍두기를 곁들여 모두의 가슴이 함께 뜨거워지면 좋겠습니다.

달단의 후예들이 만든 백성의 음식을, 그렇게 나누면 좋겠습니다.

-

좋아해

31 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0