#생활법률

2018.07.11

14 LIKE

1,253 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%a0%9c11%ed%99%94-%ea%b0%80%ec%a1%b1%ec%9d%98-%ea%b3%b5%eb%8f%99%ec%83%9d%ed%99%9c%ec%97%90-%ea%b4%80%ed%95%98%ec%97%ac

제11화. 가족의 공동생활에 관하여

칼럼니스트마지예 님

아모레퍼시픽 법무팀

1. 들어가며

안녕하세요. 법무팀 마지예입니다. 보통은 사우 여러분들과 딱딱한 업무 이야기만 하게 되어 늘 아쉬운 마음이 있었는데, 이렇게 생활 법률 이야기로 인사드리게 되어 무척 반갑습니다. 개인적으로 최근에 결혼을 하게 되었는데요(이 자리를 빌려 축하해주신 모든 분들께 다시 한 번 감사 인사를 전합니다), 앞으로의 가정생활에서 발생할 수 있는 분쟁과 위험(?)을 잘 관리할 수 있는 기준을 알아보고 이를 여러분과 공유하고자, 오늘은 우리나라 민법이 가족의 공동생활에 관해 어떻게 규정하고 있는지 간단히 말씀 드리려 합니다.

혼자 힘으로 이 세상에 태어난 사람은 아무도 없을 것입니다. 우리는 누구나 가족의 한 구성원으로 태어나고, 그 안에서 살아갑니다. 그리고 가족은 인식하지 못하는 사이에 우리 일상의 본질적인 부분으로 자리 잡습니다. 이처럼 당연한 일상의 관계이기 때문에, 가족관계를 '법'이라는 관점으로 들여다본 경험은 누구에게도 많지 않겠습니다만, 민법이 '가족'이라는 법률관계에 관해 제시하고 있는 원칙들은 우리의 가족 공동생활에 관한 재미있는 관점을 제공해줍니다. 그럼 시작해보겠습니다.

혼자 힘으로 이 세상에 태어난 사람은 아무도 없을 것입니다. 우리는 누구나 가족의 한 구성원으로 태어나고, 그 안에서 살아갑니다. 그리고 가족은 인식하지 못하는 사이에 우리 일상의 본질적인 부분으로 자리 잡습니다. 이처럼 당연한 일상의 관계이기 때문에, 가족관계를 '법'이라는 관점으로 들여다본 경험은 누구에게도 많지 않겠습니다만, 민법이 '가족'이라는 법률관계에 관해 제시하고 있는 원칙들은 우리의 가족 공동생활에 관한 재미있는 관점을 제공해줍니다. 그럼 시작해보겠습니다.

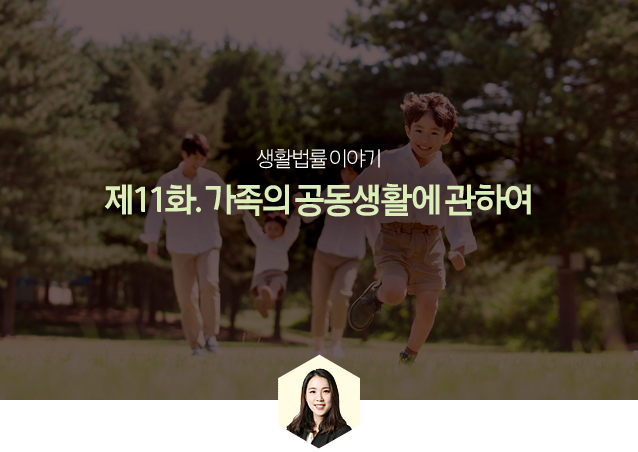

2. 친족 간의 부양

우리는 보통 부모가 미성년인 자녀를 부양하는 것을, 성년인 자녀가 부모를 부양하는 것을 당연한 인간의 도리라고 생각합니다. 그런데 이는 민법에 규정된 법적 의무이기도 합니다.

민법은 일정한 범위의 친족 사이에 상호 부조할 권리와 의무가 있다고 정하고 있습니다.

민법은 일정한 범위의 친족 사이에 상호 부조할 권리와 의무가 있다고 정하고 있습니다.

이러한 사적 부양 제도로는 부모와 자 사이 및 부부 사이의 1차적 부양과 친족 간의 2차적 부양 두 가지가 있습니다. 부부 사이의 부양에 관해서는 민법 제826조 제1항에 따로 규정하고 있으므로, 이 칼럼 제2항에서 별도로 말씀드리고, 여기서는 이를 제외한 친족 간의 부양의무에 관해서만 말씀드리겠습니다.

부모와 자 사이 및 부부 사이의 부양은 공동생활 자체에서 요구되는 것으로 부양의 필요성이나 가능성을 별도로 따지지 않고 발생한다고 봅니다. 반면 친족 간의 부양 청구권이 발생하려면 부양 청구권자가 자기의 자력 또는 근로에 의해 생활을 유지할 수 없어야 하고(부양의 필요성), 부양의무자는 자기의 생활을 적절하게 꾸려나갈 자력 외에 요부양자의 생활을 도와줄 수 있는 경제적 능력을 갖추어야 합니다(부양의 가능성).

부양의 정도는 원칙적으로 당사자의 협정에 의하고, 협정이 없으면 당사자의 청구에 의해 가정법원이 이를 정하는데, 요부양자의 생활 정도와 부양의무자의 자력 기타 제반 사정을 참작해 정하고 있습니다(민법 제977조). 여기서의 제반 사정은 친족 관계의 종류와 원근, 당사자의 생활 상태나 과거의 교제관계, 생활 곤궁에 빠진 원인 등을 포함합니다. 판례는 의식주에 필요한 비용, 의료비, 최소한의 문화비, 오락비, 교제비와 미성년자인 자녀가 성년에 이를 때까지의 통상의 교육비 등은 부양의무의 범위에 포함된다고 판시한 바 있습니다(대법원 1986. 6. 10. 선고 86므46 판결).

이러한 부양의무와 관련해 최근 흥미로운 사례가 있었습니다. 성년의 자녀가 부모를 상대로 유학 비용의 충당을 위한 부양료를 청구한 사건이었습니다. 여러분은 이 문제에 대해 어떤 결론이 타당하다고 생각하시나요.

각자의 결론이 다를 수 있겠습니다만, 대법원은 부모가 성년의 자녀에 대해 직계혈족으로서 부담하는 부양의무는, 부양의무자가 자기의 사회적 지위에 상응하는 생활을 하면서 생활에 여유가 있음을 전제로 해 부양을 받을 자가 자력 또는 근로에 의해 생활을 유지할 수 없는 경우에 한해 그의 생활을 지원하는 것을 내용으로 하는 제2차 부양의무이므로, 성년의 자녀는 객관적으로 보아 생활비 수요가 자기의 자력 또는 근로에 의해 충당할 수 없는 곤궁한 상태인 경우에 한해 부모를 상대로 그 부모가 부양할 수 있을 한도 내에서 생활 부조로서 생활 필요비에 해당하는 부양료를 청구할 수 있을 뿐이라고 판시했습니다.

즉 위 사안에서 문제된 "유학 비용"은 통상적인 생활 필요비라고 보기 어려우므로, 성년의 자녀가 부모를 상대로 부양료를 청구할 수는 없다고 결론 내렸습니다. 이러한 결론에 동의하시나요? 부모로서, 혹은 자녀로서 사우 여러분들 각자의 생각이 어떠신지 궁금하네요. 그럼 다음 주제로 넘어가보겠습니다.

부모와 자 사이 및 부부 사이의 부양은 공동생활 자체에서 요구되는 것으로 부양의 필요성이나 가능성을 별도로 따지지 않고 발생한다고 봅니다. 반면 친족 간의 부양 청구권이 발생하려면 부양 청구권자가 자기의 자력 또는 근로에 의해 생활을 유지할 수 없어야 하고(부양의 필요성), 부양의무자는 자기의 생활을 적절하게 꾸려나갈 자력 외에 요부양자의 생활을 도와줄 수 있는 경제적 능력을 갖추어야 합니다(부양의 가능성).

부양의 정도는 원칙적으로 당사자의 협정에 의하고, 협정이 없으면 당사자의 청구에 의해 가정법원이 이를 정하는데, 요부양자의 생활 정도와 부양의무자의 자력 기타 제반 사정을 참작해 정하고 있습니다(민법 제977조). 여기서의 제반 사정은 친족 관계의 종류와 원근, 당사자의 생활 상태나 과거의 교제관계, 생활 곤궁에 빠진 원인 등을 포함합니다. 판례는 의식주에 필요한 비용, 의료비, 최소한의 문화비, 오락비, 교제비와 미성년자인 자녀가 성년에 이를 때까지의 통상의 교육비 등은 부양의무의 범위에 포함된다고 판시한 바 있습니다(대법원 1986. 6. 10. 선고 86므46 판결).

이러한 부양의무와 관련해 최근 흥미로운 사례가 있었습니다. 성년의 자녀가 부모를 상대로 유학 비용의 충당을 위한 부양료를 청구한 사건이었습니다. 여러분은 이 문제에 대해 어떤 결론이 타당하다고 생각하시나요.

각자의 결론이 다를 수 있겠습니다만, 대법원은 부모가 성년의 자녀에 대해 직계혈족으로서 부담하는 부양의무는, 부양의무자가 자기의 사회적 지위에 상응하는 생활을 하면서 생활에 여유가 있음을 전제로 해 부양을 받을 자가 자력 또는 근로에 의해 생활을 유지할 수 없는 경우에 한해 그의 생활을 지원하는 것을 내용으로 하는 제2차 부양의무이므로, 성년의 자녀는 객관적으로 보아 생활비 수요가 자기의 자력 또는 근로에 의해 충당할 수 없는 곤궁한 상태인 경우에 한해 부모를 상대로 그 부모가 부양할 수 있을 한도 내에서 생활 부조로서 생활 필요비에 해당하는 부양료를 청구할 수 있을 뿐이라고 판시했습니다.

즉 위 사안에서 문제된 "유학 비용"은 통상적인 생활 필요비라고 보기 어려우므로, 성년의 자녀가 부모를 상대로 부양료를 청구할 수는 없다고 결론 내렸습니다. 이러한 결론에 동의하시나요? 부모로서, 혹은 자녀로서 사우 여러분들 각자의 생각이 어떠신지 궁금하네요. 그럼 다음 주제로 넘어가보겠습니다.

3. 부부 간의 동거, 부양, 협조 의무

부부가 되면 자연스럽게 함께 살기 시작하고, 일상생활을 함께합니다. 또한 서로 부양하고 협조해야 하는 상황을 당연하게 받아들이는데요. 법을 의식하고 그렇게 하는 분들은 많지 않으시겠지만, 민법은 이에 대해서도 꼼꼼하게 규정하고 있습니다.

민법 제826조 제1항 본문은 "부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다"라고 규정하고, 민법 제833조는 "부부의 공동생활에 필요한 비용은 당사자 간에 특별한 약정이 없으면 부부가 공동으로 부담한다"라고 규정하고 있습니다.

제826조의 부부 간의 부양•협조는 부부가 서로 자기의 생활을 유지하는 것과 같은 수준으로 상대방의 생활을 유지시켜주는 것을 의미합니다. 이러한 부양•협조의무를 이행해 자녀의 양육을 포함하는 공동생활로서의 혼인 생활을 유지하기 위해서는 부부 간에 생활 비용의 분담이 필요한데, 제833조는 부양•협조의무 이행의 구체적인 기준을 제시하고 있는 것입니다(대법원 2017. 8. 25.자 2014스26 결정 참조).

혹시 여러 가지 이유로 주말부부 등 동거의무를 이행하지 못하고 있는 것은 아닌지 걱정되는 분들이 있으시다면 지나친 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 민법 제826조 제1항 단서는 "정당한 이유로 일시적으로 동거하지 아니하는 경우에는 서로 인용하여야 한다"라고 예외사유에 대하여 꼼꼼히 정하고 있으니까요.

민법 제826조 제1항 본문은 "부부는 동거하며 서로 부양하고 협조하여야 한다"라고 규정하고, 민법 제833조는 "부부의 공동생활에 필요한 비용은 당사자 간에 특별한 약정이 없으면 부부가 공동으로 부담한다"라고 규정하고 있습니다.

제826조의 부부 간의 부양•협조는 부부가 서로 자기의 생활을 유지하는 것과 같은 수준으로 상대방의 생활을 유지시켜주는 것을 의미합니다. 이러한 부양•협조의무를 이행해 자녀의 양육을 포함하는 공동생활로서의 혼인 생활을 유지하기 위해서는 부부 간에 생활 비용의 분담이 필요한데, 제833조는 부양•협조의무 이행의 구체적인 기준을 제시하고 있는 것입니다(대법원 2017. 8. 25.자 2014스26 결정 참조).

혹시 여러 가지 이유로 주말부부 등 동거의무를 이행하지 못하고 있는 것은 아닌지 걱정되는 분들이 있으시다면 지나친 걱정은 하지 않으셔도 됩니다. 민법 제826조 제1항 단서는 "정당한 이유로 일시적으로 동거하지 아니하는 경우에는 서로 인용하여야 한다"라고 예외사유에 대하여 꼼꼼히 정하고 있으니까요.

4. 부부의 일상가사대리권

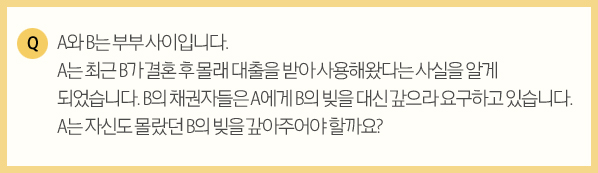

이제 마지막 주제, 부부의 일상가사대리권입니다. 설명에 들어가기에 앞서 문제를 하나 내보겠습니다.

보통 법률행위는 당사자가 직접 하는 것이 원칙이지만, 경우에 따라서는 본인이 직접 할 수 없어 다른 사람에게 그 법률행위를 대신하도록 부탁하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 을(대리인)이 갑(본인)의 이름으로 어떠한 법률행위를 한 것이 직접 갑(본인)에게 효과를 발생시킨다면 편리할 것인데, 이러한 제도를 '대리'라고 합니다(민법 제114조).

을에게는 갑의 법률행위를 대리할 권한이 있어야 하는데 이를 '대리권'이라고 합니다. 대리권은 그 발생 원인에 따라 (1) 법정대리(법률의 규정에 의해 대리권이 발생하는 경우)와 (2) 임의대리(본인이 대리인에게 수권행위를 함으로써 대리권이 발생하는 경우)로 나뉩니다.

부부 간에는 일상가사대리권(민법 제827조)이라는 법률상의 대리권이 있습니다. 여기서 일상가사란 부부의 공동생활에 필요한 통상의 사무를 말합니다. 부부 평등의 원칙에 기해 부부의 일방이 가족 공동체의 유지를 위해 한 거래에서 타방의 대리인으로 행위하는 것으로 보아, 그로 인해 발생한 채무가 타방에게 귀속되는 것입니다. 그리고 일상가사의 범위 내에서 부부 일방이 한 행위에 대해 다른 일방은 연대해 책임을 져야 합니다(민법 제832조).

을에게는 갑의 법률행위를 대리할 권한이 있어야 하는데 이를 '대리권'이라고 합니다. 대리권은 그 발생 원인에 따라 (1) 법정대리(법률의 규정에 의해 대리권이 발생하는 경우)와 (2) 임의대리(본인이 대리인에게 수권행위를 함으로써 대리권이 발생하는 경우)로 나뉩니다.

부부 간에는 일상가사대리권(민법 제827조)이라는 법률상의 대리권이 있습니다. 여기서 일상가사란 부부의 공동생활에 필요한 통상의 사무를 말합니다. 부부 평등의 원칙에 기해 부부의 일방이 가족 공동체의 유지를 위해 한 거래에서 타방의 대리인으로 행위하는 것으로 보아, 그로 인해 발생한 채무가 타방에게 귀속되는 것입니다. 그리고 일상가사의 범위 내에서 부부 일방이 한 행위에 대해 다른 일방은 연대해 책임을 져야 합니다(민법 제832조).

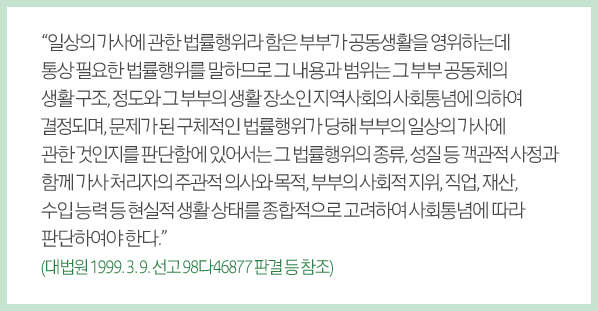

예를 들어 부부 일방이 외상으로 가게에서 계란 1판을 사왔다면 가게 주인은 실제 계란을 구매한 부부 일방뿐 아니라 나머지 상대방에게도 외상값을 내라고 청구할 수 있는 것입니다. 문제는 어느 범위까지를 '일상가사'로 볼 것인가 하는 점입니다. 이 점에 대해 판례는 기본적으로 다음과 같은 입장입니다.

이러한 기준에 의한다면 어느 부부에게는 일상가사의 범위 내라고 판단한 행위가 형편이 다른 부부에게는 일상가사의 범위 밖이라고 판단하는 경우도 있을 것입니다.

일반적으로 주로 부부의 공동생활에 통상적으로 필요한 의류의 구입(고가 제외), 쌀, 소금 등 식료품의 구입, 공동거주지인 가옥의 임차, 공과금의 납부, 자녀의 양육비나 교육비, 가족의 보건의료복지비 등은 일상가사의 범위에 속한다고 봅니다. 다만, 일상생활비로서 객관적으로 타당한 범위를 넘어서는 금전 차용이나 가옥의 임대, 채무 보증 행위, 부동산 처분 행위 등은 일상가사의 범위에 속하지 않는다 할 것입니다. 예컨대 부부인 A와 B 중, A 명의의 부동산을 B가 처분하는 것은 일상가사의 범위를 벗어나는 것이므로, B의 처분행위가 A에 대해 효력이 발생하려면 별도의 대리권을 위임받을 필요가 있습니다.

실제로 법원에서 문제가 되었던 사례를 보면, 다음과 같습니다.

일반적으로 주로 부부의 공동생활에 통상적으로 필요한 의류의 구입(고가 제외), 쌀, 소금 등 식료품의 구입, 공동거주지인 가옥의 임차, 공과금의 납부, 자녀의 양육비나 교육비, 가족의 보건의료복지비 등은 일상가사의 범위에 속한다고 봅니다. 다만, 일상생활비로서 객관적으로 타당한 범위를 넘어서는 금전 차용이나 가옥의 임대, 채무 보증 행위, 부동산 처분 행위 등은 일상가사의 범위에 속하지 않는다 할 것입니다. 예컨대 부부인 A와 B 중, A 명의의 부동산을 B가 처분하는 것은 일상가사의 범위를 벗어나는 것이므로, B의 처분행위가 A에 대해 효력이 발생하려면 별도의 대리권을 위임받을 필요가 있습니다.

실제로 법원에서 문제가 되었던 사례를 보면, 다음과 같습니다.

| 일상가사의 범위 내로 인정된 사례 | 일상가사의 범위 내로 인정되지 않은 사례 |

|

| ☖금전의 차용이 아파트 구입 비용 명목이었고 실제 비용의 지출이 부부 공동체 유지에 필수적인 주거 공간을 마련하기 위한 것이라면 일상가사에 속한다. (대법원 1999. 3. 9. 선고 98다46877 판결) |

☖배우자 명의의 부동산을 처분하는 행위 (대법원 1966. 7. 19. 선고 66다863 판결) ☖배우자 명의의 부동산에 저당권을 설정하고 금전을 차용하는 행위 (대법원 1968. 11. 26. 선고 68다1727,1728 판결) ☖처가 자가용차를 구입하기 위하여 타인으로부터 금전을 차용하는 행위 (대법원 1985. 3. 26. 선고 84다카1621 판결) ☖처가 별거하여 외국에 체류 중인 남편의 재산을 처분하는 행위 (대법원 1993. 9. 28. 선고 93다16369 판결) | |

그럼 앞서 제기했던 문제에 대해 어떻게 답할 수 있을까요. 다음과 같은 정도가 될 것으로 보입니다.

5. 마치며

이상으로 간략하게나마 민법이 정하고 있는 가족 간의 부양의무와 일상가사대리권에 관해 살펴보았습니다. 어찌보면 이것들은 우리의 일상생활에 자연스럽게 녹아 있는 가족관계에서 가족을 사랑하는 마음, 때로는 공경하는 마음에서 우러나오는 당연한 행동 양식인데, 이에 대해 민법이 규정을 두고 있다는 것이 오히려 어색하게 느껴지지는 않으셨나요. 저 역시 가족생활에 '법'이라는 잣대를 들이대본 경험은 별로 없습니다만, 결혼생활을 막 시작하는 입장에서 보니 민법이 정하는 의무 규정들이 좀 더 새롭고 무게감 있게 다가왔습니다.

이번 칼럼을 통해 생각보다 법이 우리의 일상생활에 아주 가깝게 스며들어 있다는 점을 여러분과 함께 느끼고 싶었습니다. 그럼 우리 사우님들의 가족생활에 항상 건강과 행복이 가득하시기를 바라며, 이번 칼럼을 마칩니다.

감사합니다.

이번 칼럼을 통해 생각보다 법이 우리의 일상생활에 아주 가깝게 스며들어 있다는 점을 여러분과 함께 느끼고 싶었습니다. 그럼 우리 사우님들의 가족생활에 항상 건강과 행복이 가득하시기를 바라며, 이번 칼럼을 마칩니다.

감사합니다.

-

좋아해

14 -

추천해

0 -

칭찬해

0 -

응원해

0 -

후속기사 강추

0