#임직원칼럼

2022.10.05

119 LIKE

992 VIEW

-

-

- 메일 공유

-

https://stories.amorepacific.com/%ec%9d%bc%ed%95%98%eb%8a%94-%ec%9d%bc%ec%83%81%ec%97%90%ec%84%9c%ec%9d%98-%eb%8c%80%ed%99%94%eb%b2%95

일하는 일상에서의 대화법

Columnist | 아모레퍼시픽그룹 임직원들이 직접 작성한 칼럼을 소개하는 코너입니다.

요즘 사람들이 일하는 방식 제4화. 일하는 일상에서의 대화법

칼럼니스트 | 아모레퍼시픽 비전지원팀 신기훈 님

칼럼을 쓰기 위해 주제를 정하고, 말하고 싶은 바를 정하고, 글의 맥락을 정하는 과정에서 “과연 나는 잘하고 있나?”라는 생각을 하면 현타가 온다. 이런 칼럼을 쓰는 게 부끄럽다는 생각도 든다. 하지만 나처럼 부족한 사람도 일에 대한 생각을 정리해 보고, 공유하고, 활발하게 논의할 수 있는 조직이 되었으면 좋겠다는 바람에서 다시 한번 용기를 냈다. 지난 칼럼에서 “변화에 이르는 길은 대화밖에 없다”는 말로 끝맺음을 한 만큼, 이번 칼럼은 일하는 일상에서의 ‘대화’를 다루려고 하는데, 가족끼리 나누는 대화라고는 “밥 먹자”, “자자” 밖에 없던 경상도 가정에서 자란 내게는 더욱 어려운 부분이고, 그래서 더 노력하고 있는 부분이기도 하다.

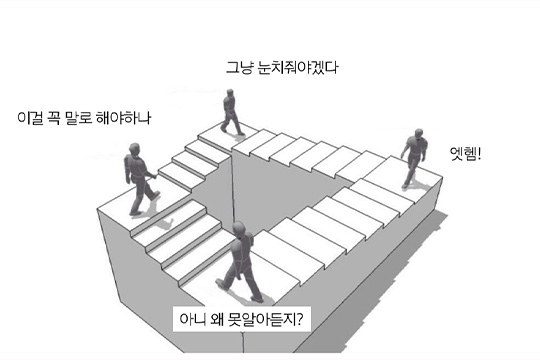

22년 1월 첫째 주에 다른 조직에 있는 친구 H와 점심 식사를 하며 나눈 이야기가 있다. 새해 첫 근무일에 대한 이야기였다. 새해가 시작되는 첫 근무일이라면 원격근무 정책이 어떻게 되어 있든 간에 사무실에 출근해서 서로 인사도 하는 게 응당 올바른 일인데, 몇몇 나이 어린 직원이 당당하게 원격근무를 하는 걸 보고 H는 기분이 상했다는 것이다.

나 : 그러면 그 친구들에게 다음에는 그러지 말라고 얘기를 해줘.

H : 에이, 그걸 또 말로 얘기하긴 좀 그래서 대충 눈치 줬어.

나 : 재택 하는 사람한테 눈치를 어떻게 줘?

H : 오늘 재택 하는 거 맞냐고 물어봤지.

나 : 그랬더니 뭐래?

H : 재택 하는 거 맞다더라고.

나 : 말을 알아들었을까?

H : 그러게.

나 : 그냥 있는 그대로 얘기해 주면 안 돼?

H : 그걸 또 말로 얘기하긴 그렇지.

라는 무한 루프의 대화를 나누다가 포기하고 밥이나 먹었다.

#고맥락 문화 vs 저맥락 문화

‘요즘 사람들, 그러니까 MZ 세대가 좋아하는 것’을 찾아서 업무를 진행하라는 피드백을 많이 듣기도 했고, 사실상 ‘취향’의 영역에서 MZ 세대를 타겟팅하는 게 너무 힘들어 ‘MZ’라는 말만 들어도 살짝 반감이 생겼던 것도 사실이다. 하지만 커뮤니케이션이라는 주제에 관해서는 굳이 ‘MZ 세대’와 MZ가 아닌 세대, 편하게 퉁쳐서 MZ 세대와 X 세대의 차이를 얘기해 보려 한다.

MZ 세대와 X 세대는 의사소통 방식이 다르다. 실제 연구 결과가 그렇다. X 세대 사람들은 고맥락 문화에서 상호작용하며 성장해 왔고, MZ 세대 사람들은 저맥락 문화에서 자라 온 사람들이다.

고맥락 문화는 상황/맥락을 중시하는 문화인 반면 저맥락 문화는 메시지를 중시하는 문화다. 고맥락 문화에서 커뮤니케이션의 핵심을 파악하려면 메시지보다 상황에 관심을 가져야 한다. ‘눈치’, ‘감’, ‘기분’ 같은 것에 민감해야 한다. 이에 비해 저맥락 문화에서는 언어의 메시지에 중요한 내용이 담겨 있다. 따라서 저맥락 문화에 익숙한 사람들은 상세하고 명확한 메시지를 원한다. 요점이 모호하고 분명하지 않을 때에는 불쾌해하거나 반문을 한다.

‘요즘 사람들, 그러니까 MZ 세대가 좋아하는 것’을 찾아서 업무를 진행하라는 피드백을 많이 듣기도 했고, 사실상 ‘취향’의 영역에서 MZ 세대를 타겟팅하는 게 너무 힘들어 ‘MZ’라는 말만 들어도 살짝 반감이 생겼던 것도 사실이다. 하지만 커뮤니케이션이라는 주제에 관해서는 굳이 ‘MZ 세대’와 MZ가 아닌 세대, 편하게 퉁쳐서 MZ 세대와 X 세대의 차이를 얘기해 보려 한다.

MZ 세대와 X 세대는 의사소통 방식이 다르다. 실제 연구 결과가 그렇다. X 세대 사람들은 고맥락 문화에서 상호작용하며 성장해 왔고, MZ 세대 사람들은 저맥락 문화에서 자라 온 사람들이다.

고맥락 문화는 상황/맥락을 중시하는 문화인 반면 저맥락 문화는 메시지를 중시하는 문화다. 고맥락 문화에서 커뮤니케이션의 핵심을 파악하려면 메시지보다 상황에 관심을 가져야 한다. ‘눈치’, ‘감’, ‘기분’ 같은 것에 민감해야 한다. 이에 비해 저맥락 문화에서는 언어의 메시지에 중요한 내용이 담겨 있다. 따라서 저맥락 문화에 익숙한 사람들은 상세하고 명확한 메시지를 원한다. 요점이 모호하고 분명하지 않을 때에는 불쾌해하거나 반문을 한다.

맥락 해석 능력이 탁월한 사람들은 말 자체뿐 아니라 전후의 분위기, 의도, 톤까지 생각해서 ‘진짜 의미’를 파악할 줄 안다. 안타깝게도 대부분의 담당자가 MZ 세대여서 맥락 해석 능력이 탁월하지 못한 탓인지 모르겠지만, 보고가 끝난 후 아까 OOO 님이 한 말의 의미에 대한 심도 있는 논의가 이어지기도 한다.

의사결정권자 : (어두운 표정으로) 일정이 촉박해서 개선이 어렵다면 이대로 진행하시죠.

담당자들 : 넵, 알겠습니다.

(보고가 끝나고)

주관부서 담당자1 : 상무님 말씀대로 이대로 진행하시죠.

주관부서 담당자2 : 아니 상무님 말씀이 그런 말씀이 아니었지 않나요?

주관부서 담당자1 : 분명 이대로 진행하라고 하셨잖아요.

주관부서 담당자2 : 일정이 촉박하지만 어떻게든 최대한 개선을 해보라는 거 아니었을까요?

담당자들 : 넵, 알겠습니다.

(보고가 끝나고)

주관부서 담당자1 : 상무님 말씀대로 이대로 진행하시죠.

주관부서 담당자2 : 아니 상무님 말씀이 그런 말씀이 아니었지 않나요?

주관부서 담당자1 : 분명 이대로 진행하라고 하셨잖아요.

주관부서 담당자2 : 일정이 촉박하지만 어떻게든 최대한 개선을 해보라는 거 아니었을까요?

#일의 언어와 일상의 언어

얼마 전 추석을 앞두고 어머니에게 명절 선물을 여쭤봤다. (매년 새로운 아이템을 찾는 것도 힘들다.)

얼마 전 추석을 앞두고 어머니에게 명절 선물을 여쭤봤다. (매년 새로운 아이템을 찾는 것도 힘들다.)

나 : 추석 때 뭐 사 갈까? 필요한 거 있어?

어머니 : 아무거나. 뭐 먹을 거면 좋고.

어머니 : 아무거나. 뭐 먹을 거면 좋고.

나는 고민 끝에 ‘명작수’ 세트를 샀다. 그리고 오랜만에 도착한 집에서 짐을 풀고 물을 마시러 부엌에 갔다가 식탁 위에 잔뜩 쌓여 있는 명작수를 발견하고는 좌절했다. 하지만 인자하신 어머니는 선물이 뭐가 되었든 자식이 건강한 모습으로 찾아왔다는 사실만으로 충분하셨는지 별 갈등 없이 훈훈한 시간을 보냈다.

하지만 ‘일하는 일상’에서는 다르다. 위와 같은 실수를 하면 비극이 펼쳐진다. 예를 들어, 창립기념행사에 직원들에게 나눠 줄 선물을 담당부서가 준비해야하는 상황이라고 가정해보자. 업무를 맡은 담당이 상사에게 제대로 된 보고 없이 명작수를 돌린다거나, 어떤 선물을 준비할지 고민하는 담당에게 상사가 “먹는 게 좋겠어”라며 모호하게 지시해 놓고 나중에 명작수로 준비한 것을 보며 반품하라고 펄쩍 뛰는 상황은 생각만 해도 끔찍하다.

일은 소통으로 진행된다. 그 상대는 상사일 수도 있고, 동료일 수도 있고, 고객일 수도 있다. 상대가 누구든 소통의 도구는 ‘언어’다. 언어를 정확하게 구사하는 것이 일의 완성도와 직결된다. 일하는 사람이라면 머릿속의 생각과 의도를 상대방에게 정확히 표현하는 방법을 배워야 한다. 그리고 상대방이 정확하게 표현하지 않는다면 그 자리에서라도 되물어 볼 수 있어야 한다.

하지만 ‘일하는 일상’에서는 다르다. 위와 같은 실수를 하면 비극이 펼쳐진다. 예를 들어, 창립기념행사에 직원들에게 나눠 줄 선물을 담당부서가 준비해야하는 상황이라고 가정해보자. 업무를 맡은 담당이 상사에게 제대로 된 보고 없이 명작수를 돌린다거나, 어떤 선물을 준비할지 고민하는 담당에게 상사가 “먹는 게 좋겠어”라며 모호하게 지시해 놓고 나중에 명작수로 준비한 것을 보며 반품하라고 펄쩍 뛰는 상황은 생각만 해도 끔찍하다.

일은 소통으로 진행된다. 그 상대는 상사일 수도 있고, 동료일 수도 있고, 고객일 수도 있다. 상대가 누구든 소통의 도구는 ‘언어’다. 언어를 정확하게 구사하는 것이 일의 완성도와 직결된다. 일하는 사람이라면 머릿속의 생각과 의도를 상대방에게 정확히 표현하는 방법을 배워야 한다. 그리고 상대방이 정확하게 표현하지 않는다면 그 자리에서라도 되물어 볼 수 있어야 한다.

넌지시 뉘앙스만 전달하고 ‘상대방이 알아듣겠지’라고 생각하면 혼란만 생긴다.

하물며 MZ 세대는 X 세대의 고맥락 문화를 해독하는 능력이 떨어진다. ‘알잘딱깔센’이면 얼마나 좋을까 싶지만 그런 경우는 없다는 전제로 커뮤니케이션을 시작하는 것이 좋다. 직접적인 커뮤니케이션에 익숙한 요즘 세대에게 언어가 아닌 것, 뉘앙스, 눈치, 기색 같은 것을 언어랍시고 전달하면 엄청난 혼란이 생긴다. 한쪽은 줄곧 메시지를 전달했는데 한쪽은 전혀 들은 바 없는 상황이 벌어지는 것이다. 요즘에는 원하는 것이 있으면 분명하고 정확한 언어로 얘기해야 한다. 그리고 대놓고 얘기할 수 없는 문제라면 그런 건 애초에 기대하면 안 되는 게 아닐까?

-

좋아해

36 -

추천해

15 -

칭찬해

23 -

응원해

22 -

후속기사 강추

23